2023年12月16日

京都 蔦屋書店さんに琺瑯「仁丹」現る!

「京都 蔦屋書店」さんで、今、実物の仁丹町名表示板が展示されています。

そして、そのすぐ前には

京都髙島屋に今年10月にオープンした専門店ゾーン「T8」の5階、芸術や建築、京都本などが並ぶギャラリーのようなお洒落な書店です。

日頃は家屋の2階に掲示されていることの多い「仁丹」ですが、ここでは間近で見ることができます。これが100年近く前のものかと驚く美しさ、琺瑯看板のなせるワザをとくとご覧ください。

見どころをご紹介しましょう。

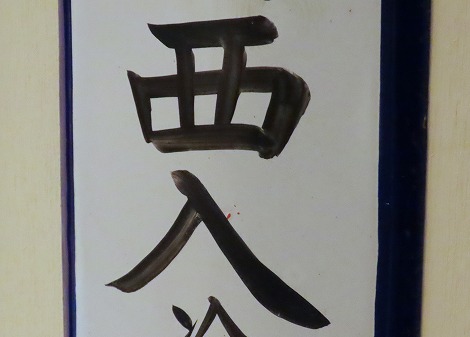

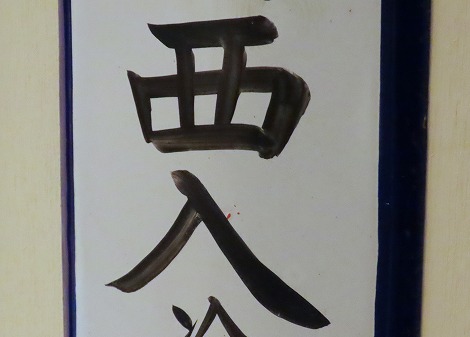

<その1> 手書き文字であることが分かる

通り名や町名の黒い文字は墨やペンキではなく、これも琺瑯であることが分析により判明しています。しかも、すべて手書きなのです。まるで習字のお手本のような美しさ。筆に琺瑯の釉薬を含ませ、習字と全く同じようにササっと書いているのです。その筆使いの様子は、至近距離だからこそありありと見て取れます。

手書きでこれほどバランスよく書くなんて、今の時代なら至難の技です。しかも、謎だらけの仁丹町名表示板、どこで誰が作ったのかはまだ解明できていませんが、昭和3年に何千いや万単位かもしれない数を、手書きで一気に仕上げていく職人さんの技に驚くばかりです。

ちなみに、「区」「万」「寿」など、旧字体が使われています。

<その2>琺瑯看板の造りが分かる

琺瑯看板は釉薬の色の数だけ、高温での焼成作業という工程が必要です。看板の傷跡からは、先ずは白の釉薬がベースとして塗られて一度焼成、その上に青、または赤の釉薬が載せられてまた焼成、そして、最後に黒の琺瑯で住所を書いてまたまた焼成、というような工程がうかがえます。また、基盤となる鉄板は単なる平面ではなく、蒲鉾状に加工されていることも分かります。

<その3>京都市の歴史が分かる

右の2枚は現在は中京区のエリアですが、「上京区」と書かれています。昭和4年までの京都市は上京区と下京区しかなく、その2区時代に製作されたことが分かります。当時はおよそ三条通を境にして、上京区と下京区に分かれていました。

日頃、何気なく見ている仁丹町名表示板ですが、じっと眺めていると様々な謎が潜んでいることが分かってきます。しかし、記録はありません。その多くの謎解きに挑んだのが今回の書籍です。まだまだ面白いエピソードが満載、ぜひ、お読みいただければと願っています。

それにしても、昭和3年に登場した琺瑯「仁丹」、まさかミッフィーちゃんと並ぶなんて、“髭のおじさま”も想像すらしなかったことでしょう。なんという展開!

「京都 蔦屋書店」さんは“アートと文化の「伝統と最先端」が共振する場を提案します”と紹介されています。京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を超えた文化財だと私たちは発信してきましたが、ここで違和感なく展示されている姿を見て、さらにアートにまで昇華したのではないかと感じました。新たな発見ができました。

展示は新年を跨いで続けられるとのこと、この機会にぜひご覧いただければと思います。

そして、そのすぐ前には

京都を歩けば「仁丹」にあたる 町名看板の迷宮案内

が展開されています。京都髙島屋に今年10月にオープンした専門店ゾーン「T8」の5階、芸術や建築、京都本などが並ぶギャラリーのようなお洒落な書店です。

日頃は家屋の2階に掲示されていることの多い「仁丹」ですが、ここでは間近で見ることができます。これが100年近く前のものかと驚く美しさ、琺瑯看板のなせるワザをとくとご覧ください。

見どころをご紹介しましょう。

<その1> 手書き文字であることが分かる

通り名や町名の黒い文字は墨やペンキではなく、これも琺瑯であることが分析により判明しています。しかも、すべて手書きなのです。まるで習字のお手本のような美しさ。筆に琺瑯の釉薬を含ませ、習字と全く同じようにササっと書いているのです。その筆使いの様子は、至近距離だからこそありありと見て取れます。

手書きでこれほどバランスよく書くなんて、今の時代なら至難の技です。しかも、謎だらけの仁丹町名表示板、どこで誰が作ったのかはまだ解明できていませんが、昭和3年に何千いや万単位かもしれない数を、手書きで一気に仕上げていく職人さんの技に驚くばかりです。

ちなみに、「区」「万」「寿」など、旧字体が使われています。

<その2>琺瑯看板の造りが分かる

琺瑯看板は釉薬の色の数だけ、高温での焼成作業という工程が必要です。看板の傷跡からは、先ずは白の釉薬がベースとして塗られて一度焼成、その上に青、または赤の釉薬が載せられてまた焼成、そして、最後に黒の琺瑯で住所を書いてまたまた焼成、というような工程がうかがえます。また、基盤となる鉄板は単なる平面ではなく、蒲鉾状に加工されていることも分かります。

<その3>京都市の歴史が分かる

右の2枚は現在は中京区のエリアですが、「上京区」と書かれています。昭和4年までの京都市は上京区と下京区しかなく、その2区時代に製作されたことが分かります。当時はおよそ三条通を境にして、上京区と下京区に分かれていました。

日頃、何気なく見ている仁丹町名表示板ですが、じっと眺めていると様々な謎が潜んでいることが分かってきます。しかし、記録はありません。その多くの謎解きに挑んだのが今回の書籍です。まだまだ面白いエピソードが満載、ぜひ、お読みいただければと願っています。

それにしても、昭和3年に登場した琺瑯「仁丹」、まさかミッフィーちゃんと並ぶなんて、“髭のおじさま”も想像すらしなかったことでしょう。なんという展開!

「京都 蔦屋書店」さんは“アートと文化の「伝統と最先端」が共振する場を提案します”と紹介されています。京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を超えた文化財だと私たちは発信してきましたが、ここで違和感なく展示されている姿を見て、さらにアートにまで昇華したのではないかと感じました。新たな発見ができました。

展示は新年を跨いで続けられるとのこと、この機会にぜひご覧いただければと思います。

~京都仁丹樂會~

この記事へのコメント

こんばんは!町名表示が手書きで書いてあるのは凄いですね「かつらえいじ」

Posted by guild at 2023年12月16日 21:15

at 2023年12月16日 21:15

at 2023年12月16日 21:15

at 2023年12月16日 21:15”展示は新年を跨いで続けられる”とのことでしたが、本日、2024.1.17はもう展示パネルはありませんでした。

大垣書店烏丸三条店さんの店頭には他の実物が展示されています。

大垣書店烏丸三条店さんの店頭には他の実物が展示されています。

Posted by 京都仁丹樂會 at 2024年01月17日 19:06

at 2024年01月17日 19:06

at 2024年01月17日 19:06

at 2024年01月17日 19:06