2025年03月26日

中野データ ~中京区編~

バブル期前に撮影された「中野データ」の中京区編です。なんと次の57枚もの多くのデータが新たに加わりました。

これらをまずは活字に起こし、元学区ごとに分けると以下のようになります。

※写真から読み取れない文字については、「ノート」で確認しています。中野さんは撮影したものをノートにも記録されていました。

<梅屋学区>

(1)上京区夷川通新町西入辨財天町

(2)上京区釜座通竹屋町上ル桝屋町

(3)上京区竹屋町通西洞院東入田中町

(4)上京区小川通二條上ル東入槌屋町

(5)上京区東堀川通丸太町下ル東入七町目

(6)上京区東堀川通二條上ル九町目

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

(8)上京区竹屋町通釜座西入指物屋町

(9)上京区夷川通小川西入東夷川町

<竹間学区>

(10)上京区高倉通夷川上ル福屋町

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

(12)上京区丸太町通室町西入道場町

(13)上京区室町通丸太町下ル道場町

(14)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

(15)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

<富有学区>

(16)上京区竹屋町通御幸町東入毘沙門町

(17)上京区丸太町通新町西入大炊町

(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町

(19)上京区丸太町通堺町東入鍵屋町

<城巽学区>

(20)上京区姉小路通西洞院東入三坊西洞院町

(21)上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

(22)上京区押小路通油小路西入二條油小路町

(23)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(24)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(25)上京区二條通釜座西入正行寺町

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

<龍池学区>

(27)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(28)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

(30)上京区押小路通衣棚西入上妙覚寺町

(31)上京区姉小路通衣棚東入突抜町

(32)上京区二條通室町西入大恩寺町

<初音学区>

(33)上京区姉小路通堺町東入大阪材木町

(34)上京区高倉通姉小路上ル亀甲屋町

(35)上京区二條通間之町西入松屋町

(36)上京区堺町通押小路上ル竹屋町

(37)上京区押小路通堺町西入竹屋町

<柳池学区>

(38)上京区寺町通御池上ル上本能寺前町

(39)上京区麩屋町通御池上ル上白山町

(40)上京区御幸町通二條上ル丁子屋町

(41)上京区富小路通二條下ル晴明町

(42)上京区姉小路通麩屋町西入姉大東町

<銅駝学区>

(43)上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

(44)上京区新烏丸通下御霊図子下ル行願寺門前町

<本能学区>

(45)下京区錦小路通西洞院西入蟷螂山町

(46)下京区蛸薬師通油小路東入六角油小路町

(47)下京区醒ヶ井通蛸薬師上ル越後突抜町

<明倫学区>

(48)下京区蛸薬師通新町東入六角町

<日彰学区>

(49)下京区柳馬場通錦小路上ル十文字町

(50)下京区堺町通蛸薬師上ル甲屋町

(51)下京区高倉通蛸薬師上ル和久屋町

(52)下京区蛸薬師通東洞院西入一蓮社町

(53)下京区錦小路通東洞院東入西魚屋町

<生祥学区>

(54)下京区蛸薬師通富小路東入油屋町

(55)下京区富小路通四條上ル西大文字町

<立誠学区>

(56)下京区木屋町通三條下ル二丁目材木町

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

【初登場の町名】

これらを分析すると、初登場の町名が36もありました。次のとおりです。

(1)上京区夷川通新町西入辨財天町

(2)上京区釜座通竹屋町上ル桝屋町

(5)上京区東堀川通丸太町下ル東入七町目

(6)上京区東堀川通二條上ル九町目

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

(8)上京区竹屋町通釜座西入指物屋町

(9)上京区夷川通小川西入東夷川町

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

(16)上京区竹屋町通御幸町東入毘沙門町

(19)上京区丸太町通堺町東入鍵屋町

(20)上京区姉小路通西洞院東入三坊西洞院町

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

(32)上京区二條通室町西入大恩寺町

(33)上京区姉小路通堺町東入大阪材木町

(34)上京区高倉通姉小路上ル亀甲屋町

(35)上京区二條通間之町西入松屋町

(39)上京区麩屋町通御池上ル上白山町

(40)上京区御幸町通二條上ル丁子屋町

(44)上京区新烏丸通下御霊図子下ル行願寺門前町

(45)下京区錦小路通西洞院西入蟷螂山町

(46)下京区蛸薬師通油小路東入六角油小路町

(47)下京区醒ヶ井通蛸薬師上ル越後突抜町

(49)下京区柳馬場通錦小路上ル十文字町

(50)下京区堺町通蛸薬師上ル甲屋町

(51)下京区高倉通蛸薬師上ル和久屋町

(52)下京区蛸薬師通東洞院西入一蓮社町

(53)下京区錦小路通東洞院東入西魚屋町

(54)下京区蛸薬師通富小路東入油屋町

(55)下京区富小路通四條上ル西大文字町

(56)下京区木屋町通三條下ル二丁目材木町

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

以上は1枚ずつ登場した町名ですが、次の「上本能寺前町」はデータとしてはすでにあったものの、このグループに入れるべきものです。

(38)上京区寺町通御池上ル上本能寺前町

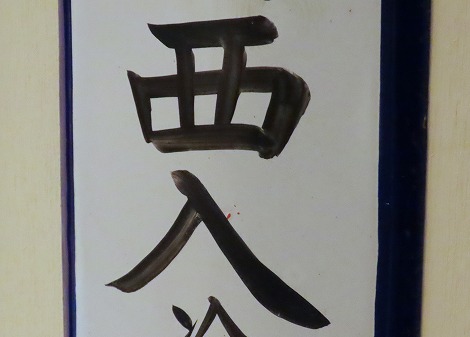

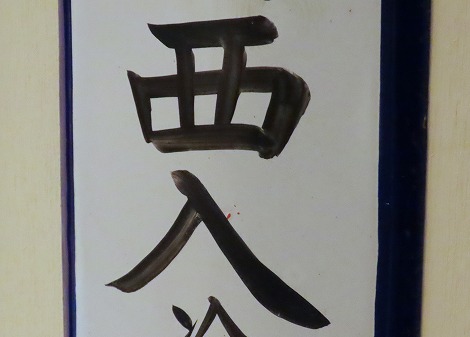

既存のデータとは、戦後の復活バージョン第1号として平成23年2月10日に市役所に設置されたものですが、昭和初期のものとしては今回の中野データが初となりました。両者を比較するとこのような感じになります。

寺町通の市役所の向かいも同じ上本能寺前町なので、そこの民家か商店に設置されていたのかもしれませんね。見比べると、昔の手書き文字は余白を目いっぱい使っていて勢いがあります。何百枚、何千枚とせっせと手書きしていた職人さんの熟練の技が偲ばれます。復活バージョンの方は市役所庁舎の建て替えで取り外されたまま、未だ再掲はされていません。

同じく、昭和初期のものとしては次の「六角町」も初出現となりました。

(48)下京区蛸薬師通新町東入六角町

復活バージョンは、 中京区新町通六角下る六角町

であり、表記は異なります。

また、一気に2枚も出現した初めての町名も3つありました。

(12)上京区丸太町通室町西入道場町

(13)上京区室町通丸太町下ル道場町

(36)上京区堺町通押小路上ル竹屋町

(37)上京区押小路通堺町西入竹屋町

(27)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(28)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

「道場町」と「竹屋町」はいずれも角地のお家に設置されていたものを想像しますが、「蛸薬師町」は全く同じ表記です。

さらに、次の「二條油小路町」は一度に3枚も出現しました。そのうち2枚は全く同じ表記です。

(22)上京区押小路通油小路西入二條油小路町

(23)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(24)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

設置密度の濃さをうかがい知ることができます。

以上、初登場となった町名でしたが、特筆すべきものを再掲すると次のようになります。

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

相生町は東西の竹屋町通に面して存在していますが、玉植町や花立町が間に入って東西に分割されています。今回のはその東側の相生町に設置されていたものと考えられます。西側の相生町にも当然あったはずでしょう。

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

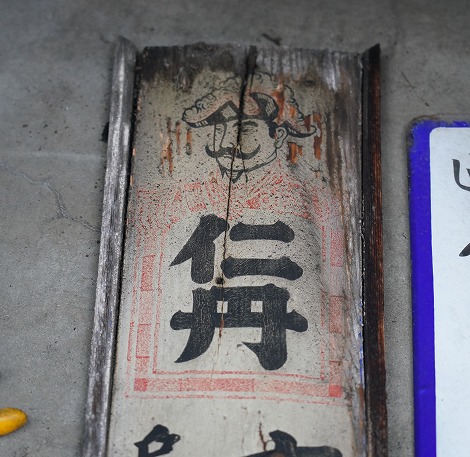

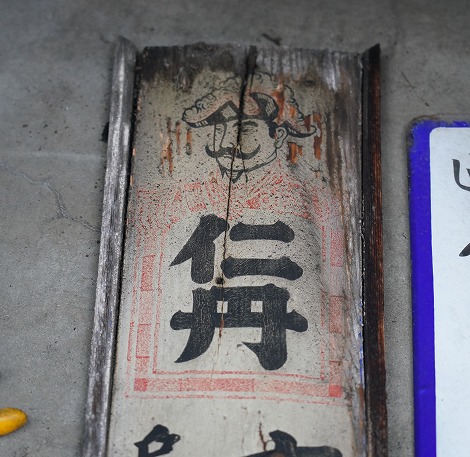

昭和の御大典での行幸路に面して設置されていた仁丹がひとつ増えたということになりました。行幸路では広告物は徹底的に排除されましたが、仁丹町名表示板は例外扱いされたのではとの見方をしており、その説を補強する興味深い一枚となりました。

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

この2枚は建物疎開のあった御池通に面していたことになります。「近代京都オーバーレイマップ」で調べると、疎開から免れた北側の家屋に設置されていたようです。無残な建物疎開を目の当たりにした「仁丹」だったことが分かります。

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

「新京極通」が通り名として初めて出てきました。厳格に言えば、アーケード化される前の昔の絵葉書には「新京極四条上ル中之町」 なる木製が写り込んでいたのですが、琺瑯製では初めてです。新京極通と言えばみなさんご存じの、あの賑やかなアーケード街です。設置されていたとしても何ら不思議ではありませんが、錦市場と同じく、現状からはなかなか想像しにくいものがあります。今回の発見は”東入”なので新京極通そのものではありませんが、新京極通にもあったであろうことを少し身近に感じさせてくれました。ちなみに、寺町京極のアーケード街には今も1枚あります。

【2枚目の登場】

2枚目が登場した町名には次のようなものがあります。

青字は今回の中野データ、黒字はすでに確認していたものです。

(3)上京区竹屋町通西洞院東入田中町

上京区西洞院通竹屋町上ル田中町

(21)上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

全く同じ表記です。

(25)上京区二條通釜座西入正行寺町

上京区二條通釜座東入正行寺町

(30)上京区押小路通衣棚西入上妙覚寺町

上京区押小路通衣棚東入上妙覚寺町

(31)上京区姉小路通衣棚東入突抜町

上京区姉小路通衣棚西入突抜町

(41)上京区富小路通二條下ル晴明町

上京区二條通柳馬場東入晴明町

次の「塀之内町」は2枚目と3枚目が同時に出現しました。しかも全く同じ表記です。

(14)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

(15)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

上京区竹屋町通高倉西入塀之内町

【3枚目の登場】

3枚目が出現した新たなデータは次のようなものです。

(4)上京区小川通二條上ル東入槌屋町

上京区小川通夷川下ル槌屋町

上京区小川通夷川下ル東入槌屋町

(10)上京区高倉通夷川上ル福屋町

上京区夷川通高倉東入福屋町

上京区竹屋町通高倉東入福屋町

(17)上京区丸太町通新町西入大炊町

上京区竹屋町通新町西入大炊町

上京区新町通竹屋町上ル大炊町

(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町

上京区堺町通竹屋町上ル橘町

上京区竹屋町通堺町東入橘町

(42)上京区姉小路通麩屋町西入姉大東町

上京区姉小路通麩屋町東入姉大東町

上京区姉小路通麩屋町東入姉大東町

【5枚目の登場】

5枚目の登場です。

(43)上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

上京区新椹木町通竹屋町下ル西革堂町

上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

上京区夷川通新椹木町東入西革堂町

上京区新椹木町通竹屋町下ル西革堂町

西革堂町は南北の新椹木町通を挟んで縦に細長く、東西の通りは北から順に御霊図子通、竹屋町通、夷川通が横断しています。仁丹町名表示板はそれらの通り名を組み合わせて、各辻々で徹底的に設置された様子がここでもうかがえます。

【商標の上と下】

最後に商標の位置についてです。

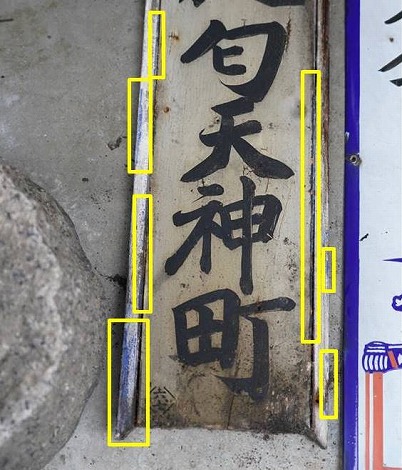

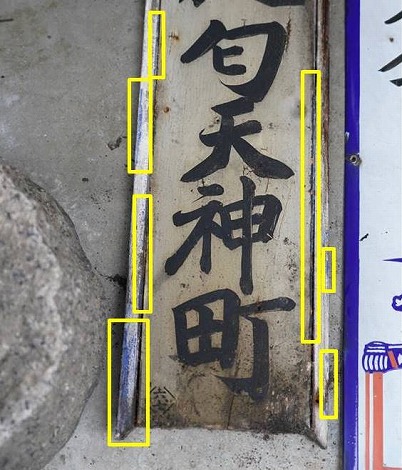

上にあるか下にあるかですが、中京区では城巽、龍池、初音の隣り合う3つの学区のみに商標が上にある「仁丹」が存在しています。詳しくは、城巽学区では22枚中22枚が上、龍池学区は13枚中13枚が上、初音学区では15枚中12枚が上です。最後の初音学区だけに下に商標のあるのが3枚混じっています。この3学区以外はすべて100%商標は下でした。ところが、今回の中野データ「(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町」はこれら3つの学区ではない富有学区なのに、商標が紛れもなく上にあるのです。富有学区では17枚の「琺瑯仁丹」を確認していましたが、今まで商標はいずれも下だったのです。

次の写真は、左が今回の中野データ、真ん中は同じ橘町、右は同じ通り名表記です。

ご覧のように、いずれも同じ職人さんの手によるものと見て間違いはないでしょう。つまり、同じ製作所で製造されたと考えるのが妥当でしょう。

上京区でも上に商標のあるのは特定の学区に集中しており、そこにごく稀に下にあるのが混じることはありましたが、下のエリアに上が混じるという逆転現象はありませんでした。今回の発見は、また難解な謎をひとつ与えてくれました。

以上が新規に出現した中野データの中京区編でした。

これらをまずは活字に起こし、元学区ごとに分けると以下のようになります。

※写真から読み取れない文字については、「ノート」で確認しています。中野さんは撮影したものをノートにも記録されていました。

<梅屋学区>

(1)上京区夷川通新町西入辨財天町

(2)上京区釜座通竹屋町上ル桝屋町

(3)上京区竹屋町通西洞院東入田中町

(4)上京区小川通二條上ル東入槌屋町

(5)上京区東堀川通丸太町下ル東入七町目

(6)上京区東堀川通二條上ル九町目

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

(8)上京区竹屋町通釜座西入指物屋町

(9)上京区夷川通小川西入東夷川町

<竹間学区>

(10)上京区高倉通夷川上ル福屋町

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

(12)上京区丸太町通室町西入道場町

(13)上京区室町通丸太町下ル道場町

(14)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

(15)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

<富有学区>

(16)上京区竹屋町通御幸町東入毘沙門町

(17)上京区丸太町通新町西入大炊町

(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町

(19)上京区丸太町通堺町東入鍵屋町

<城巽学区>

(20)上京区姉小路通西洞院東入三坊西洞院町

(21)上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

(22)上京区押小路通油小路西入二條油小路町

(23)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(24)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(25)上京区二條通釜座西入正行寺町

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

<龍池学区>

(27)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(28)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

(30)上京区押小路通衣棚西入上妙覚寺町

(31)上京区姉小路通衣棚東入突抜町

(32)上京区二條通室町西入大恩寺町

<初音学区>

(33)上京区姉小路通堺町東入大阪材木町

(34)上京区高倉通姉小路上ル亀甲屋町

(35)上京区二條通間之町西入松屋町

(36)上京区堺町通押小路上ル竹屋町

(37)上京区押小路通堺町西入竹屋町

<柳池学区>

(38)上京区寺町通御池上ル上本能寺前町

(39)上京区麩屋町通御池上ル上白山町

(40)上京区御幸町通二條上ル丁子屋町

(41)上京区富小路通二條下ル晴明町

(42)上京区姉小路通麩屋町西入姉大東町

<銅駝学区>

(43)上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

(44)上京区新烏丸通下御霊図子下ル行願寺門前町

<本能学区>

(45)下京区錦小路通西洞院西入蟷螂山町

(46)下京区蛸薬師通油小路東入六角油小路町

(47)下京区醒ヶ井通蛸薬師上ル越後突抜町

<明倫学区>

(48)下京区蛸薬師通新町東入六角町

<日彰学区>

(49)下京区柳馬場通錦小路上ル十文字町

(50)下京区堺町通蛸薬師上ル甲屋町

(51)下京区高倉通蛸薬師上ル和久屋町

(52)下京区蛸薬師通東洞院西入一蓮社町

(53)下京区錦小路通東洞院東入西魚屋町

<生祥学区>

(54)下京区蛸薬師通富小路東入油屋町

(55)下京区富小路通四條上ル西大文字町

<立誠学区>

(56)下京区木屋町通三條下ル二丁目材木町

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

【初登場の町名】

これらを分析すると、初登場の町名が36もありました。次のとおりです。

(1)上京区夷川通新町西入辨財天町

(2)上京区釜座通竹屋町上ル桝屋町

(5)上京区東堀川通丸太町下ル東入七町目

(6)上京区東堀川通二條上ル九町目

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

(8)上京区竹屋町通釜座西入指物屋町

(9)上京区夷川通小川西入東夷川町

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

(16)上京区竹屋町通御幸町東入毘沙門町

(19)上京区丸太町通堺町東入鍵屋町

(20)上京区姉小路通西洞院東入三坊西洞院町

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

(32)上京区二條通室町西入大恩寺町

(33)上京区姉小路通堺町東入大阪材木町

(34)上京区高倉通姉小路上ル亀甲屋町

(35)上京区二條通間之町西入松屋町

(39)上京区麩屋町通御池上ル上白山町

(40)上京区御幸町通二條上ル丁子屋町

(44)上京区新烏丸通下御霊図子下ル行願寺門前町

(45)下京区錦小路通西洞院西入蟷螂山町

(46)下京区蛸薬師通油小路東入六角油小路町

(47)下京区醒ヶ井通蛸薬師上ル越後突抜町

(49)下京区柳馬場通錦小路上ル十文字町

(50)下京区堺町通蛸薬師上ル甲屋町

(51)下京区高倉通蛸薬師上ル和久屋町

(52)下京区蛸薬師通東洞院西入一蓮社町

(53)下京区錦小路通東洞院東入西魚屋町

(54)下京区蛸薬師通富小路東入油屋町

(55)下京区富小路通四條上ル西大文字町

(56)下京区木屋町通三條下ル二丁目材木町

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

以上は1枚ずつ登場した町名ですが、次の「上本能寺前町」はデータとしてはすでにあったものの、このグループに入れるべきものです。

(38)上京区寺町通御池上ル上本能寺前町

既存のデータとは、戦後の復活バージョン第1号として平成23年2月10日に市役所に設置されたものですが、昭和初期のものとしては今回の中野データが初となりました。両者を比較するとこのような感じになります。

寺町通の市役所の向かいも同じ上本能寺前町なので、そこの民家か商店に設置されていたのかもしれませんね。見比べると、昔の手書き文字は余白を目いっぱい使っていて勢いがあります。何百枚、何千枚とせっせと手書きしていた職人さんの熟練の技が偲ばれます。復活バージョンの方は市役所庁舎の建て替えで取り外されたまま、未だ再掲はされていません。

同じく、昭和初期のものとしては次の「六角町」も初出現となりました。

(48)下京区蛸薬師通新町東入六角町

復活バージョンは、 中京区新町通六角下る六角町

であり、表記は異なります。

また、一気に2枚も出現した初めての町名も3つありました。

(12)上京区丸太町通室町西入道場町

(13)上京区室町通丸太町下ル道場町

(36)上京区堺町通押小路上ル竹屋町

(37)上京区押小路通堺町西入竹屋町

(27)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

(28)上京区室町通押小路上ル蛸薬師町

「道場町」と「竹屋町」はいずれも角地のお家に設置されていたものを想像しますが、「蛸薬師町」は全く同じ表記です。

さらに、次の「二條油小路町」は一度に3枚も出現しました。そのうち2枚は全く同じ表記です。

(22)上京区押小路通油小路西入二條油小路町

(23)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

(24)上京区押小路通油小路東入二條油小路町

設置密度の濃さをうかがい知ることができます。

以上、初登場となった町名でしたが、特筆すべきものを再掲すると次のようになります。

(7)上京区竹屋町通室町西入相生町

相生町は東西の竹屋町通に面して存在していますが、玉植町や花立町が間に入って東西に分割されています。今回のはその東側の相生町に設置されていたものと考えられます。西側の相生町にも当然あったはずでしょう。

(11)上京区丸太町通東洞院西入三本木町

昭和の御大典での行幸路に面して設置されていた仁丹がひとつ増えたということになりました。行幸路では広告物は徹底的に排除されましたが、仁丹町名表示板は例外扱いされたのではとの見方をしており、その説を補強する興味深い一枚となりました。

(26)上京区御池通釜座西入橋之町

(29)上京区御池通室町西入御池之町

この2枚は建物疎開のあった御池通に面していたことになります。「近代京都オーバーレイマップ」で調べると、疎開から免れた北側の家屋に設置されていたようです。無残な建物疎開を目の当たりにした「仁丹」だったことが分かります。

(57)下京区新京極通六角下ル東入桜之町

「新京極通」が通り名として初めて出てきました。厳格に言えば、アーケード化される前の昔の絵葉書には「新京極四条上ル中之町」 なる木製が写り込んでいたのですが、琺瑯製では初めてです。新京極通と言えばみなさんご存じの、あの賑やかなアーケード街です。設置されていたとしても何ら不思議ではありませんが、錦市場と同じく、現状からはなかなか想像しにくいものがあります。今回の発見は”東入”なので新京極通そのものではありませんが、新京極通にもあったであろうことを少し身近に感じさせてくれました。ちなみに、寺町京極のアーケード街には今も1枚あります。

【2枚目の登場】

2枚目が登場した町名には次のようなものがあります。

青字は今回の中野データ、黒字はすでに確認していたものです。

(3)上京区竹屋町通西洞院東入田中町

上京区西洞院通竹屋町上ル田中町

(21)上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

上京区西洞院通姉小路下ル姉西洞院町

全く同じ表記です。

(25)上京区二條通釜座西入正行寺町

上京区二條通釜座東入正行寺町

(30)上京区押小路通衣棚西入上妙覚寺町

上京区押小路通衣棚東入上妙覚寺町

(31)上京区姉小路通衣棚東入突抜町

上京区姉小路通衣棚西入突抜町

(41)上京区富小路通二條下ル晴明町

上京区二條通柳馬場東入晴明町

次の「塀之内町」は2枚目と3枚目が同時に出現しました。しかも全く同じ表記です。

(14)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

(15)上京区竹屋町通間之町東入塀之内町

上京区竹屋町通高倉西入塀之内町

【3枚目の登場】

3枚目が出現した新たなデータは次のようなものです。

(4)上京区小川通二條上ル東入槌屋町

上京区小川通夷川下ル槌屋町

上京区小川通夷川下ル東入槌屋町

(10)上京区高倉通夷川上ル福屋町

上京区夷川通高倉東入福屋町

上京区竹屋町通高倉東入福屋町

(17)上京区丸太町通新町西入大炊町

上京区竹屋町通新町西入大炊町

上京区新町通竹屋町上ル大炊町

(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町

上京区堺町通竹屋町上ル橘町

上京区竹屋町通堺町東入橘町

(42)上京区姉小路通麩屋町西入姉大東町

上京区姉小路通麩屋町東入姉大東町

上京区姉小路通麩屋町東入姉大東町

【5枚目の登場】

5枚目の登場です。

(43)上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

上京区新椹木町通竹屋町下ル西革堂町

上京区竹屋町通新椹木町東入西革堂町

上京区夷川通新椹木町東入西革堂町

上京区新椹木町通竹屋町下ル西革堂町

西革堂町は南北の新椹木町通を挟んで縦に細長く、東西の通りは北から順に御霊図子通、竹屋町通、夷川通が横断しています。仁丹町名表示板はそれらの通り名を組み合わせて、各辻々で徹底的に設置された様子がここでもうかがえます。

【商標の上と下】

最後に商標の位置についてです。

上にあるか下にあるかですが、中京区では城巽、龍池、初音の隣り合う3つの学区のみに商標が上にある「仁丹」が存在しています。詳しくは、城巽学区では22枚中22枚が上、龍池学区は13枚中13枚が上、初音学区では15枚中12枚が上です。最後の初音学区だけに下に商標のあるのが3枚混じっています。この3学区以外はすべて100%商標は下でした。ところが、今回の中野データ「(18)上京区竹屋町通堺町西入橘町」はこれら3つの学区ではない富有学区なのに、商標が紛れもなく上にあるのです。富有学区では17枚の「琺瑯仁丹」を確認していましたが、今まで商標はいずれも下だったのです。

次の写真は、左が今回の中野データ、真ん中は同じ橘町、右は同じ通り名表記です。

ご覧のように、いずれも同じ職人さんの手によるものと見て間違いはないでしょう。つまり、同じ製作所で製造されたと考えるのが妥当でしょう。

上京区でも上に商標のあるのは特定の学区に集中しており、そこにごく稀に下にあるのが混じることはありましたが、下のエリアに上が混じるという逆転現象はありませんでした。今回の発見は、また難解な謎をひとつ与えてくれました。

以上が新規に出現した中野データの中京区編でした。

~京都仁丹樂會~

タグ :中野データ

2025年02月23日

中野データ ~上京区編~

昨年12月、「中野データ」の出現についてご紹介しました。バブル前の貴重な記録です。そして、私たちがまだ知らなかった仁丹町名表示板が少なくとも195枚は見つかりました。それらを順次ご紹介していきます。

先ずは上京区編です。

次の34枚が新たなデータとして加わりました。

ベタ焼きからのスキャンなので表記が読みにくいのもありますが、活字に起こすとそれぞれ次のようになります。

(1)上京区衣棚通武者小路上ル今図子町

(2)上京区六軒町通元誓願寺下ル玉屋町

(3)上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

(4)上京区元誓願寺通千本西入松屋町

(5)上京区小川通元誓願寺下ル靱屋町

(6)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(7)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(8)上京区元誓願寺通油小路西入仲之町

(9)上京区元誓願寺通東堀川東入西町

(10)上京区上ノ下立売通御前通西入天満屋町

(11) 上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

(12)上京区油小路通二条上ル薬屋町

(13)上京区西洞院通上長者町上ル菊屋町

(14)上京区上長者町通西洞院西入頭町

(15)上京区小川通中立売上ル小川町

(16)上京区一条通堀川東入下ル松之下町

(17)上京区上長者町通堀川東入二町目

(18)上京区中立売通堀川東入東橋詰町

(19)上京区上長者町通堀川東入橋本町

(20)上京区小川通中長者町上ル中橋詰町

(21)上京区中長者町通小川西入中橋詰町

(22)上京区油小路通下長者町下ル大黒屋町

(23)上京区椹木町通西洞院西入東魚屋町

(24)上京区烏丸通出水下ル桜鶴円町

(25)上京区衣棚通出水上ル御霊町

(26)上京区出水通衣棚東入御霊町

(27)上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

(28)上京区椹木町通新町東入春帯町

(29)上京区新町通椹木町上ル春帯町

(30)上京区下立売通衣棚東入東立売町

(31)上京区丸太町通三本木東入俵屋町

(32)上京区河原町通荒神口下ル上生洲町

(33)上京区新烏丸通下切通シ上ル東入新烏丸頭町

(34)上京区河原町通荒神口上ル東入東桜町

このうち初めて登場した町名は、以下のとおりとなります。

(1)上京区衣棚通武者小路上ル今図子町

(4)上京区元誓願寺通千本西入松屋町

(5)上京区小川通元誓願寺下ル靱屋町

(8)上京区元誓願寺通油小路西入仲之町

(9)上京区元誓願寺通東堀川東入西町

(10)上京区上ノ下立売通御前通西入天満屋町

(12)上京区油小路通二条上ル薬屋町

(13)上京区西洞院通上長者町上ル菊屋町

(15)上京区小川通中立売上ル小川町

(17)上京区上長者町通堀川東入二町目

(18)上京区中立売通堀川東入東橋詰町

(22)上京区油小路通下長者町下ル大黒屋町

(24)上京区烏丸通出水下ル桜鶴円町

最後の桜鶴円町は復活バージョンは存在していますが、やはりここに加えるべきでしょう。

そして、次の3つの町名も初登場となりましたが、一度に2枚ずつ出現しました。

(20) 上京区小川通中長者町上ル中橋詰町

(21) 上京区中長者町通小川西入中橋詰町

(25) 上京区衣棚通出水上ル御霊町

(26) 上京区出水通衣棚東入御霊町

(28) 上京区椹木町通新町東入春帯町

(29) 上京区新町通椹木町上ル春帯町

上京区には581の町名がありますが、これでその約56%に相当する324の町名で仁丹町名表示板が存在していたことが確認できました。元々は全ての町名に対し、複数枚設置されたと見ています。ただし、御所である「京都御苑」なる町名はさすがに設置されることはなかっただろうと想像していますが。

また、琺瑯製の場合、商標は上部にあるのもあれば下部にあるのもあり、それは学区単位で顕著に分かれます。

小川学区は商標が上部にある学区であり、今回、中野データも加えて合計30枚となったのですが、そのうちの1枚、今回発見された(5)の靱屋町だけが、なぜか商標が下部にあります。同様に中立学区も商標は上部にあり、琺瑯製は37枚計上となりましたが、今回発見の(12)の薬屋町だけが下部にあります。新たな謎も出現した思いです。奥深いものです。

次に2枚目以降の出現です。

(以下、青字は今回の中野データ、黒字はすでに確認していたものです)

先ずは、2枚目から。

(3)上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

<既存データ>

上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

全く同じ表記のものが、もう1枚出てきました。

(14)上京区上長者町通西洞院西入頭町

<既存データ>

上京区西洞院通上長者町下ル頭町

(16)上京区一条通堀川東入下ル松之下町

<既存データ>

上京区中立売通堀川東入上ル松之下町

(30)上京区下立売通衣棚東入東立売町

<既存データ>

上京区下立売通室町西入東立売町

(31)上京区丸太町通三本木東入俵屋町

<既存データ>

上京区中町通丸太町上ル俵屋町

(32)上京区河原町通荒神口下ル上生洲町

<既存データ>

上京区荒神口通西三本木東入上生洲町

(34)上京区河原町通荒神口上ル東入東桜町

<既存データ>

上京区広小路通寺町東入東桜町

次は、その町名としての2枚目と3枚目とが一度に出てきました。しかも、全く同じ表記です。

(6)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(7)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

<既存データ>

上京区東堀川通一条上ル東入竪富田町

そして、次は3枚目の登場です。

(2)上京区六軒町通元誓願寺下ル玉屋町

<既存データ>

上京区元誓願寺通六軒町東入玉屋町

上京区元誓願寺通六軒町東入玉屋町

(19)上京区上長者町通堀川東入橋本町

<既存データ>

上京区上長者町通油小路西入橋本町

上京区上長者町通堀川東入下ル橋本町

(33)上京区新烏丸通下切通シ上ル東入新烏丸頭町

<既存データ>

上京区新烏丸通上切通シ上ル東入新烏丸頭町

上京区下切通シ通河原町西入新烏丸頭町

(23)上京区椹木町通西洞院西入東魚屋町

<既存データ>

上京区椹木町通油小路東入東魚屋町

上京区椹木町通小川西入東魚屋町

ここは木製が一枚存在しますが、琺瑯製としては3枚目となります。

5枚目の登場です。

(27)上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

<既存データ>

上京区椹木町通衣棚東入門跡町

上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

上京区衣棚通下立売下ル門跡町

上京区椹木町通衣棚西入門跡町

これもまた、同じ表現としては2枚目となりました。

最後は、なんと、9枚目の登場です。

(11)上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

<既存データ>

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区天神道仁和寺街道下ル東入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

すでに同じ表記が2枚あるのに、さらに1枚増えました。

以上、上京区編でした。

先ずは上京区編です。

次の34枚が新たなデータとして加わりました。

ベタ焼きからのスキャンなので表記が読みにくいのもありますが、活字に起こすとそれぞれ次のようになります。

(1)上京区衣棚通武者小路上ル今図子町

(2)上京区六軒町通元誓願寺下ル玉屋町

(3)上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

(4)上京区元誓願寺通千本西入松屋町

(5)上京区小川通元誓願寺下ル靱屋町

(6)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(7)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(8)上京区元誓願寺通油小路西入仲之町

(9)上京区元誓願寺通東堀川東入西町

(10)上京区上ノ下立売通御前通西入天満屋町

(11) 上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

(12)上京区油小路通二条上ル薬屋町

(13)上京区西洞院通上長者町上ル菊屋町

(14)上京区上長者町通西洞院西入頭町

(15)上京区小川通中立売上ル小川町

(16)上京区一条通堀川東入下ル松之下町

(17)上京区上長者町通堀川東入二町目

(18)上京区中立売通堀川東入東橋詰町

(19)上京区上長者町通堀川東入橋本町

(20)上京区小川通中長者町上ル中橋詰町

(21)上京区中長者町通小川西入中橋詰町

(22)上京区油小路通下長者町下ル大黒屋町

(23)上京区椹木町通西洞院西入東魚屋町

(24)上京区烏丸通出水下ル桜鶴円町

(25)上京区衣棚通出水上ル御霊町

(26)上京区出水通衣棚東入御霊町

(27)上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

(28)上京区椹木町通新町東入春帯町

(29)上京区新町通椹木町上ル春帯町

(30)上京区下立売通衣棚東入東立売町

(31)上京区丸太町通三本木東入俵屋町

(32)上京区河原町通荒神口下ル上生洲町

(33)上京区新烏丸通下切通シ上ル東入新烏丸頭町

(34)上京区河原町通荒神口上ル東入東桜町

このうち初めて登場した町名は、以下のとおりとなります。

(1)上京区衣棚通武者小路上ル今図子町

(4)上京区元誓願寺通千本西入松屋町

(5)上京区小川通元誓願寺下ル靱屋町

(8)上京区元誓願寺通油小路西入仲之町

(9)上京区元誓願寺通東堀川東入西町

(10)上京区上ノ下立売通御前通西入天満屋町

(12)上京区油小路通二条上ル薬屋町

(13)上京区西洞院通上長者町上ル菊屋町

(15)上京区小川通中立売上ル小川町

(17)上京区上長者町通堀川東入二町目

(18)上京区中立売通堀川東入東橋詰町

(22)上京区油小路通下長者町下ル大黒屋町

(24)上京区烏丸通出水下ル桜鶴円町

最後の桜鶴円町は復活バージョンは存在していますが、やはりここに加えるべきでしょう。

そして、次の3つの町名も初登場となりましたが、一度に2枚ずつ出現しました。

(20) 上京区小川通中長者町上ル中橋詰町

(21) 上京区中長者町通小川西入中橋詰町

(25) 上京区衣棚通出水上ル御霊町

(26) 上京区出水通衣棚東入御霊町

(28) 上京区椹木町通新町東入春帯町

(29) 上京区新町通椹木町上ル春帯町

上京区には581の町名がありますが、これでその約56%に相当する324の町名で仁丹町名表示板が存在していたことが確認できました。元々は全ての町名に対し、複数枚設置されたと見ています。ただし、御所である「京都御苑」なる町名はさすがに設置されることはなかっただろうと想像していますが。

また、琺瑯製の場合、商標は上部にあるのもあれば下部にあるのもあり、それは学区単位で顕著に分かれます。

小川学区は商標が上部にある学区であり、今回、中野データも加えて合計30枚となったのですが、そのうちの1枚、今回発見された(5)の靱屋町だけが、なぜか商標が下部にあります。同様に中立学区も商標は上部にあり、琺瑯製は37枚計上となりましたが、今回発見の(12)の薬屋町だけが下部にあります。新たな謎も出現した思いです。奥深いものです。

次に2枚目以降の出現です。

(以下、青字は今回の中野データ、黒字はすでに確認していたものです)

先ずは、2枚目から。

(3)上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

<既存データ>

上京区千本通一条上ル西入泰童片原町

全く同じ表記のものが、もう1枚出てきました。

(14)上京区上長者町通西洞院西入頭町

<既存データ>

上京区西洞院通上長者町下ル頭町

(16)上京区一条通堀川東入下ル松之下町

<既存データ>

上京区中立売通堀川東入上ル松之下町

(30)上京区下立売通衣棚東入東立売町

<既存データ>

上京区下立売通室町西入東立売町

(31)上京区丸太町通三本木東入俵屋町

<既存データ>

上京区中町通丸太町上ル俵屋町

(32)上京区河原町通荒神口下ル上生洲町

<既存データ>

上京区荒神口通西三本木東入上生洲町

(34)上京区河原町通荒神口上ル東入東桜町

<既存データ>

上京区広小路通寺町東入東桜町

次は、その町名としての2枚目と3枚目とが一度に出てきました。しかも、全く同じ表記です。

(6)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

(7)上京区東堀川通一条上ル竪富田町

<既存データ>

上京区東堀川通一条上ル東入竪富田町

そして、次は3枚目の登場です。

(2)上京区六軒町通元誓願寺下ル玉屋町

<既存データ>

上京区元誓願寺通六軒町東入玉屋町

上京区元誓願寺通六軒町東入玉屋町

(19)上京区上長者町通堀川東入橋本町

<既存データ>

上京区上長者町通油小路西入橋本町

上京区上長者町通堀川東入下ル橋本町

(33)上京区新烏丸通下切通シ上ル東入新烏丸頭町

<既存データ>

上京区新烏丸通上切通シ上ル東入新烏丸頭町

上京区下切通シ通河原町西入新烏丸頭町

(23)上京区椹木町通西洞院西入東魚屋町

<既存データ>

上京区椹木町通油小路東入東魚屋町

上京区椹木町通小川西入東魚屋町

ここは木製が一枚存在しますが、琺瑯製としては3枚目となります。

5枚目の登場です。

(27)上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

<既存データ>

上京区椹木町通衣棚東入門跡町

上京区衣棚通椹木町上ル門跡町

上京区衣棚通下立売下ル門跡町

上京区椹木町通衣棚西入門跡町

これもまた、同じ表現としては2枚目となりました。

最後は、なんと、9枚目の登場です。

(11)上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

<既存データ>

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

上京区天神道仁和寺街道下ル東入北町

上京区御前通西裏上ノ下立売上ル西入北町

すでに同じ表記が2枚あるのに、さらに1枚増えました。

以上、上京区編でした。

~京都仁丹樂會~

2025年01月05日

あけまして、おめでとうございます

新年 あけまして おめでとうございます

この正月は、 “仁丹のある、お正月の風景” を求めて少しまち歩きをしてみました。

日章旗と仁丹とのコラボを思い描いていたのですが、日章旗を掲げるお家自体がすっかり見掛けなくなり、期待していた2,3のスポットも叶いませんでした。

この日、カメラに収めることができたのは上七軒は老松さんの門松とのコラボがせいぜいでした。

甘酒の張り紙も正月の雰囲気を醸すのに一役買っているでしょうか。

“老松特製”の文字と、温かそうに立ち昇る湯気に誘われ、一杯注文しました。そして、美味しい甘酒で暖を取りながら、「仁丹」を眺めるというお正月を楽しませてもらいました。

さて、昨年は「京都を歩けば『仁丹』にあたる」(青幻舎)がお陰様で好評を得て重版され、京都の書店では平積みをしていただくなど厚遇されました。

そして、講演会を京都文化博物館や佛教大学オープンセミナーなどで都合4回、ラジオ出演を2回、まいまい京都を1回と、いささか忙しかった一年でもありました。

全国の新聞や雑誌でも紹介していただきました。

詳細は、青幻舎さんの次の【メディア掲載・記事まとめ】のとおりですが、新聞では北は秋田県、南は沖縄県とあります。

【メディア掲載・記事まとめ】

https://www.seigensha.com/category/category-33230

また、エッセイストの酒井順子さん、マリンバや木琴奏者である通崎睦美さんからも書評をいただき、本当に嬉しい限りです。

これらを機会に、仁丹町名表示板が京都の文化財であることを知っていただき、保全の機運が高まることを期待しています。

ところで、「カーリル(https://calil.jp/)」という日本全国の図書館の蔵書検索ができるサイトがあります。そこで、「京都を歩けば『仁丹』にあたる」を都道府県別に検索してみると次のようになりました。なかなか興味深いものです。

以下は、都道府県名と所蔵されている図書館の数です。

北海道 5

青森県 3

岩手県 0

宮城県 0

秋田県 0

山形県 1

福島県 1

茨城県 5

栃木県 1

群馬県 3

埼玉県 21

千葉県 11

東京都 60

神奈川県 13

新潟県 2

富山県 4

石川県 5

福井県 2

山梨県 2

長野県 4

岐阜県 4

静岡県 8

愛知県 12

三重県 4

滋賀県 11

京都府 40

大阪府 21

兵庫県 14

奈良県 6

和歌山県 3

鳥取県 1

島根県 0

岡山県 3

広島県 4

山口県 3

徳島県 1

香川県 1

愛媛県 1

高知県 0

福岡県 7

佐賀県 1

長崎県 2

熊本県 2

大分県 1

宮崎県 0

鹿児島県 1

沖縄県 0

検索すると所蔵されている具体的な図書館名と、現在貸し出し中かどうかの一覧が表示されます。県立図書館もあれば、どうしてここに?と思う町の図書館もあります。おそらく利用者からリクエストがあったのかもしれませんが、興味を持っていただいている方が全国におられることは非常に嬉しく思います。

昨年、2024年は、おそらく仁丹町名表示板がもっとも注目された一年になったのではないでしょうか。当会発足当時は多くの謎に包まれていた仁丹町名表示板ですが、次第にその歴史も紐解かれてきました。でも、何かが分かれば、また新たな謎も生まれてくるものです。

今年、2025年も謎解きを楽しみたいと思います。

また、今年は久々に現存枚数を確認する「ローラー作戦」を行います。従来は会員のみで実施していましたが、一般の方からも参加したいという声をいただいていますので、次回は一般応募もしてみようかと考えています。詳細は現在検討中ですので、発表は今しばらくお待ちください。

今年もよろしくお願いします。

~京都仁丹樂會~

タグ :仁丹町名表示板

2024年12月24日

「中野データ」出現!

今年、2024年6月の「平野宮本町」復活については、同月27日の京都新聞夕刊にも大きく取り上げられました。そして、その記事をご覧になった読者から新聞社を通じ、当会へ連絡があったのです。

「亡くなった夫も、昔、仁丹町名表示板を撮影していた。写真がたくさんある」というものでした。

早速、お訪ねして写真をお借りしました。それは、35ミリのモノクロフィルムのベタ焼き36枚でした。

「べた焼き」とは「密着焼き」とも言いますが、印画紙の上にフィルムを並べ、その上にガラス板を置いて平滑にし、上から光を照射して焼き付ける方法です。要するにインデックスが出来上がるのです。六つ切サイズの印画紙1枚に、フィルム1本分(原則として36コマ)が焼き付けされていました。

コマ数にすると、総数1,253コマ。そのうち仁丹町名表示板がアップで撮影されているのは598枚ありました。アップの写真ばかりのフィルムがある一方で、おそらくは設置家屋ではと考えられる街並みの写真ばかりのフィルムもあります。もしかしたら、いちいちレンズを交換するのが面倒なので、街並み撮影用に標準もしくは広角レンズ、仁丹アップ用に望遠レンズを取り付けた2台のカメラをぶら下げて撮っておられたのかも?と想像しています。仁丹と街並みをセットで記録する、その必要性は同じことをやってきた私たちも当然理解できます。今なら、超広角から超望遠までひとつのデジカメで撮影できるところですが、当時としては2台持ちが効率的だったことでしょう。

一方、私たちのデータベースには、今までに確認した個体数として1,612枚が登録されています。だからお預かりした写真に写っている仁丹はほとんどが既知のものであり、中には何枚かまだ知られていなかったものも含まれているだろうと、正直なところ、失礼ながら高を括っていたのです。

ところがです。新規に発見できた個体数はなんと少なくとも195枚!これには唖然としました。

その方のお名前は中野憲一さん、昭和22年生まれ。とても几帳面な方だったそうで、ベタ焼きの裏面には撮影年月日もきっちり記入されており、昭和56年11月8日~昭和58年11月1日の2年間であったことが確認できます。まさにバブル前です。撮影日を過去のカレンダーで確認するとほぼ日曜日か祝日であり、お仕事のお休みの時にせっせと記録に勤しんでおられたご様子です。これもまた、私たちのかつての姿と重なります。

当会のレジェンドで会長の立花滋がひとりで記録し始めたのがバブル期でした。どんどん変わっていく京都の街並みに危機感を抱き、記録を始めました。しかし、その少し前にはもっともっと多くの仁丹町名表示板が存在していたことを知らされました。中野さんの撮影エリアは、上京区、中京区、下京区、左京区南部、東山区北部という京都市中心部であり、周辺部には及んでいませんが、それでも十分な満足が得られるほど、まちなかに仁丹が溢れていたのでしょう。

さらには写真だけではなく、ノートも見つかり、後日託されました。

そこには撮影された仁丹町名表示板について手書き文字できっちりと整理されていました。20ページで600行分、1行で1枚の住所表記が記されているので、個体数は600です。ベタ焼きからピックアップした数とほぼ一致します。商標が上にあるか下にあるか、“両角2面貼り”、行政区名の修正痕など、気付かれたことも記されています。やはり注目すべき点は誰しも同じようです。

パソコンで並べ替えもできない時代に、よくもここまできっちりとまとめられたものだと、ただただ感心するばかりです。

ベタ焼きからひとコマひとコマをスキャンし、その内容を読み解いていくうち、私たちのかつての行動も思い出され、その場におられる中野さんの姿が目に浮かぶようでした。そして、何がこれだけ中野さんを突き動かしたのか、ぜひ知りたいという気持ちが日に日に強まりました。しかし、残念ながらそれは叶いません。

中野さんは鉄道写真を数十年以上撮っておられ、そちらの方もかなり忙しかったようです。その趣味歴の中での2年間だけ仁丹に没頭しておられたご様子です。フィルムカメラの時代であれば、同じフィルムに鉄道や仁丹が混在していそうなものですが、それが綺麗に分けられていました。複数のカメラを使い分けておられたのかと想像しています。ノートの表題に「旧京都市内」とあるように、上京・下京の2区時代のものだけに的を絞り、そして2年で“卒業”なさったということでしょうか。とにかく几帳面な方だったようで、仁丹関係の写真だけ他の物と分けて保管されていて、これが全てだそうです。フィルムは見つかっていません。

さて、今回は「中野データ」と名付けるべき先人の資料群が出てきたという速報のみです。

”昔、撮影していた人がいて、その写真が提供され、私たちが知らなかった仁丹町名表示板が何枚見つかりました”、と単に発表するだけでは済ますことはできないという気持ちになりました。先人が残してくださった資料に真摯に向き合い、既知の表示板も含めて様々な情報を読み解き、順次ご紹介していきたいと思います。ただし、相当な時間と労力を要する作業となりますが。

「亡くなった夫も、昔、仁丹町名表示板を撮影していた。写真がたくさんある」というものでした。

早速、お訪ねして写真をお借りしました。それは、35ミリのモノクロフィルムのベタ焼き36枚でした。

「べた焼き」とは「密着焼き」とも言いますが、印画紙の上にフィルムを並べ、その上にガラス板を置いて平滑にし、上から光を照射して焼き付ける方法です。要するにインデックスが出来上がるのです。六つ切サイズの印画紙1枚に、フィルム1本分(原則として36コマ)が焼き付けされていました。

コマ数にすると、総数1,253コマ。そのうち仁丹町名表示板がアップで撮影されているのは598枚ありました。アップの写真ばかりのフィルムがある一方で、おそらくは設置家屋ではと考えられる街並みの写真ばかりのフィルムもあります。もしかしたら、いちいちレンズを交換するのが面倒なので、街並み撮影用に標準もしくは広角レンズ、仁丹アップ用に望遠レンズを取り付けた2台のカメラをぶら下げて撮っておられたのかも?と想像しています。仁丹と街並みをセットで記録する、その必要性は同じことをやってきた私たちも当然理解できます。今なら、超広角から超望遠までひとつのデジカメで撮影できるところですが、当時としては2台持ちが効率的だったことでしょう。

一方、私たちのデータベースには、今までに確認した個体数として1,612枚が登録されています。だからお預かりした写真に写っている仁丹はほとんどが既知のものであり、中には何枚かまだ知られていなかったものも含まれているだろうと、正直なところ、失礼ながら高を括っていたのです。

ところがです。新規に発見できた個体数はなんと少なくとも195枚!これには唖然としました。

その方のお名前は中野憲一さん、昭和22年生まれ。とても几帳面な方だったそうで、ベタ焼きの裏面には撮影年月日もきっちり記入されており、昭和56年11月8日~昭和58年11月1日の2年間であったことが確認できます。まさにバブル前です。撮影日を過去のカレンダーで確認するとほぼ日曜日か祝日であり、お仕事のお休みの時にせっせと記録に勤しんでおられたご様子です。これもまた、私たちのかつての姿と重なります。

当会のレジェンドで会長の立花滋がひとりで記録し始めたのがバブル期でした。どんどん変わっていく京都の街並みに危機感を抱き、記録を始めました。しかし、その少し前にはもっともっと多くの仁丹町名表示板が存在していたことを知らされました。中野さんの撮影エリアは、上京区、中京区、下京区、左京区南部、東山区北部という京都市中心部であり、周辺部には及んでいませんが、それでも十分な満足が得られるほど、まちなかに仁丹が溢れていたのでしょう。

さらには写真だけではなく、ノートも見つかり、後日託されました。

そこには撮影された仁丹町名表示板について手書き文字できっちりと整理されていました。20ページで600行分、1行で1枚の住所表記が記されているので、個体数は600です。ベタ焼きからピックアップした数とほぼ一致します。商標が上にあるか下にあるか、“両角2面貼り”、行政区名の修正痕など、気付かれたことも記されています。やはり注目すべき点は誰しも同じようです。

パソコンで並べ替えもできない時代に、よくもここまできっちりとまとめられたものだと、ただただ感心するばかりです。

ベタ焼きからひとコマひとコマをスキャンし、その内容を読み解いていくうち、私たちのかつての行動も思い出され、その場におられる中野さんの姿が目に浮かぶようでした。そして、何がこれだけ中野さんを突き動かしたのか、ぜひ知りたいという気持ちが日に日に強まりました。しかし、残念ながらそれは叶いません。

中野さんは鉄道写真を数十年以上撮っておられ、そちらの方もかなり忙しかったようです。その趣味歴の中での2年間だけ仁丹に没頭しておられたご様子です。フィルムカメラの時代であれば、同じフィルムに鉄道や仁丹が混在していそうなものですが、それが綺麗に分けられていました。複数のカメラを使い分けておられたのかと想像しています。ノートの表題に「旧京都市内」とあるように、上京・下京の2区時代のものだけに的を絞り、そして2年で“卒業”なさったということでしょうか。とにかく几帳面な方だったようで、仁丹関係の写真だけ他の物と分けて保管されていて、これが全てだそうです。フィルムは見つかっていません。

さて、今回は「中野データ」と名付けるべき先人の資料群が出てきたという速報のみです。

”昔、撮影していた人がいて、その写真が提供され、私たちが知らなかった仁丹町名表示板が何枚見つかりました”、と単に発表するだけでは済ますことはできないという気持ちになりました。先人が残してくださった資料に真摯に向き合い、既知の表示板も含めて様々な情報を読み解き、順次ご紹介していきたいと思います。ただし、相当な時間と労力を要する作業となりますが。

~京都仁丹樂會~

2024年11月16日

空白の「北白川」出現!

遂に「北白川」の仁丹町名表示板に出会うことができました!

「京都を歩けば『仁丹』にあたる」(青幻舎 ISBN:978-4-86152-936-8 C0026)が発行されて、間もなく1年が経とうとしています。その巻末資料として、p.196に次のような分布図を掲載しました。(伏見区除く)

(地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/)をもとに、京都仁丹樂會が編集・加工)

これは、今までにその存在を確認できた表示板のうち、最も周辺部に位置するものを結んだものです。つまり、この赤い点線の内側に仁丹町名表示板が分布していることを示しています。そして、当然あって然るべきなのに、この30年間、古写真ですら一向に見つけることのできなかった空白地帯が「北白川」でした。

しかし、先日、佛教大学のオープンセミナーで仁丹町名表示板についてのお話をさせていただいたとき、参加者の方から“埋蔵”の情報をいただきました。そして、早速拝見したのがこの「上京區北白川琵琶町」です。以前、当ブログのコメントで北白川追分町(京都大学農学部のあるところ)が存在していたという情報が寄せられていましたが、琵琶町はさらにその外側に位置します。しかも、現物を確認することができました。

これにより、分布図は次のように変わることになりました。右上、赤色の実線部分です。

琺瑯製の仁丹町名表示板、当時の京都市エリアに隈なく、とことん設置したのだと感心させられます。「広告益世」とは言うものの、広告が目的ならば費用対効果の大きい都市中心部のみでも構わなかったはずです。それなのに全面的に設置するとは益世の方が勝っているようです。

さて、今回の行政区名も縦書きでした。

残念ながら傷みが激しいのですが、「左京區」ではなく「上京區」と記載されていることは間違いなく読み取れます。

そして、町名は明らかに「北白川琵琶町」、毛筆の痕跡もありありです。書道のお手本のような素直で美しい字です。どのような場所で、どのような職人さんが書いていたのか想像を膨らませてくれます。

商標もついでに。まぎれもない、他の琺瑯「仁丹」と同じです。

さらについでに、日頃は見られない裏面も。

琺瑯が欠けている部分の文字を想定し、新製当時を復元すると次のようになります。

また、行政区名縦書きの他の物と比較すると、次のようになり、今回の北白川も同じ職人さんの手によるものと見て違和感はありません。

これで、長年の課題がひとつ解決しました。この度のご協力、心より感謝いたします。ありがとうございました。

「京都を歩けば『仁丹』にあたる」(青幻舎 ISBN:978-4-86152-936-8 C0026)が発行されて、間もなく1年が経とうとしています。その巻末資料として、p.196に次のような分布図を掲載しました。(伏見区除く)

(地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/)をもとに、京都仁丹樂會が編集・加工)

これは、今までにその存在を確認できた表示板のうち、最も周辺部に位置するものを結んだものです。つまり、この赤い点線の内側に仁丹町名表示板が分布していることを示しています。そして、当然あって然るべきなのに、この30年間、古写真ですら一向に見つけることのできなかった空白地帯が「北白川」でした。

しかし、先日、佛教大学のオープンセミナーで仁丹町名表示板についてのお話をさせていただいたとき、参加者の方から“埋蔵”の情報をいただきました。そして、早速拝見したのがこの「上京區北白川琵琶町」です。以前、当ブログのコメントで北白川追分町(京都大学農学部のあるところ)が存在していたという情報が寄せられていましたが、琵琶町はさらにその外側に位置します。しかも、現物を確認することができました。

これにより、分布図は次のように変わることになりました。右上、赤色の実線部分です。

琺瑯製の仁丹町名表示板、当時の京都市エリアに隈なく、とことん設置したのだと感心させられます。「広告益世」とは言うものの、広告が目的ならば費用対効果の大きい都市中心部のみでも構わなかったはずです。それなのに全面的に設置するとは益世の方が勝っているようです。

さて、今回の行政区名も縦書きでした。

残念ながら傷みが激しいのですが、「左京區」ではなく「上京區」と記載されていることは間違いなく読み取れます。

そして、町名は明らかに「北白川琵琶町」、毛筆の痕跡もありありです。書道のお手本のような素直で美しい字です。どのような場所で、どのような職人さんが書いていたのか想像を膨らませてくれます。

商標もついでに。まぎれもない、他の琺瑯「仁丹」と同じです。

さらについでに、日頃は見られない裏面も。

琺瑯が欠けている部分の文字を想定し、新製当時を復元すると次のようになります。

また、行政区名縦書きの他の物と比較すると、次のようになり、今回の北白川も同じ職人さんの手によるものと見て違和感はありません。

これで、長年の課題がひとつ解決しました。この度のご協力、心より感謝いたします。ありがとうございました。

~テント虫、shimo-chan~

2024年09月26日

上七軒にも「仁丹」復活!

京都の五花街のひとつ「上七軒」に、仁丹町名表示板がこのほど復活しました。

上七軒は北野天満宮の東門に通じる、落ち着いた花街で、その名は室町時代に北野天満宮の再建の際に出た余材で7軒の茶屋ができたことに由来するそうです。

そして、今回復活した場所は、「がま口」の製造販売などで有名な「まつひろ商店」さんです。

写真は、社長の松井達彦さんです。

“復活”ということは、一度は姿を消したということになります。

10年ほど前に盗難に遭ったのです。

当時は新聞やテレビなどでも取り上げられ、全国からも注目されました。

詳細は、当ブログの次の記事をご覧ください。(リンクしています)

上七軒「真盛町」盗まれる! https://jintan.kyo2.jp/e459459.html (2014年12月27日)

盗難報道のまとめ https://jintan.kyo2.jp/e462538.html (2015年03月01日)

盗難に遭った元々の「仁丹」はこれでした。

まつひろ商店さんが、この町家を所有される動機のひとつにもなったとおっしゃるほどに愛着をお持ちのものでした。

また、京都市のまちづくりの変遷を語る上での生き証人としても、貴重なものでした。

( 「京都を歩けば『仁丹』にあたる」 青幻舎 2023年 第五章「仁丹」はうそつかない 動いた?今出川通 )

これらだけではありません。実はもうひとつの顔を持っていました。

それは森下仁丹株式会社のモットー「広告益世」が紹介されるときには、町名表示板の例として社史やHPなどに常に登場する象徴的な個体だったのです。

近頃、社員さんを前にして説明する機会が増え、その際に

「この、いつもお使いになる『仁丹』、今はどうなっているかご存じでしょうか?」

と、上記のようなことを紹介したのが、今回の復活に繋がりました。

以上のような経緯があって、2024年9月18日、新調されたばかりの美しい仁丹町名表示板が設置されたのでした。先日の島津製作所 創業記念資料館と同じく、当会が設置作業に協力させていただいています。

裏まで真っ白の釉薬が塗られた美しい仁丹町名表示板が、関係者が見守る中、元々の場所に設置されました。

盗まれた仁丹町名表示板が戻って来たわけではありませんが、“仁丹のある風景”は間違いなく戻ってきました。

設置作業中も道行く人が興味深く見入っておられましたが、設置完了後は近所の方が

北野天満宮など、近くに来られた時はぜひこの美しい「仁丹」もご覧ください。

ちなみに、まつひろ商店さんの詳細はこちらをどうぞ。

https://matsuhiroshoten.com/

店内には様々な「がま口」などが販売されており、がま口作りの教室も開催されています。

また、近くの和菓子の老舗「老松」さんのすぐ横にもあります。あわせてご覧いただければと思います。

上七軒は北野天満宮の東門に通じる、落ち着いた花街で、その名は室町時代に北野天満宮の再建の際に出た余材で7軒の茶屋ができたことに由来するそうです。

そして、今回復活した場所は、「がま口」の製造販売などで有名な「まつひろ商店」さんです。

写真は、社長の松井達彦さんです。

“復活”ということは、一度は姿を消したということになります。

10年ほど前に盗難に遭ったのです。

当時は新聞やテレビなどでも取り上げられ、全国からも注目されました。

詳細は、当ブログの次の記事をご覧ください。(リンクしています)

上七軒「真盛町」盗まれる! https://jintan.kyo2.jp/e459459.html (2014年12月27日)

盗難報道のまとめ https://jintan.kyo2.jp/e462538.html (2015年03月01日)

盗難に遭った元々の「仁丹」はこれでした。

まつひろ商店さんが、この町家を所有される動機のひとつにもなったとおっしゃるほどに愛着をお持ちのものでした。

また、京都市のまちづくりの変遷を語る上での生き証人としても、貴重なものでした。

( 「京都を歩けば『仁丹』にあたる」 青幻舎 2023年 第五章「仁丹」はうそつかない 動いた?今出川通 )

これらだけではありません。実はもうひとつの顔を持っていました。

それは森下仁丹株式会社のモットー「広告益世」が紹介されるときには、町名表示板の例として社史やHPなどに常に登場する象徴的な個体だったのです。

(↑ 森下仁丹100周年記念誌 「総合保健薬仁丹から 総合保健産業JINTANへ」 より)

近頃、社員さんを前にして説明する機会が増え、その際に

「この、いつもお使いになる『仁丹』、今はどうなっているかご存じでしょうか?」

と、上記のようなことを紹介したのが、今回の復活に繋がりました。

以上のような経緯があって、2024年9月18日、新調されたばかりの美しい仁丹町名表示板が設置されたのでした。先日の島津製作所 創業記念資料館と同じく、当会が設置作業に協力させていただいています。

裏まで真っ白の釉薬が塗られた美しい仁丹町名表示板が、関係者が見守る中、元々の場所に設置されました。

盗まれた仁丹町名表示板が戻って来たわけではありませんが、“仁丹のある風景”は間違いなく戻ってきました。

設置作業中も道行く人が興味深く見入っておられましたが、設置完了後は近所の方が

「やっぱりええなぁ~、似合うなぁ~」

と嬉しそうに話されており、「仁丹」がみなさんに愛されていることを肌で感じることもできました。北野天満宮など、近くに来られた時はぜひこの美しい「仁丹」もご覧ください。

ちなみに、まつひろ商店さんの詳細はこちらをどうぞ。

https://matsuhiroshoten.com/

店内には様々な「がま口」などが販売されており、がま口作りの教室も開催されています。

(↑ 設置前の店内での様子)

また、近くの和菓子の老舗「老松」さんのすぐ横にもあります。あわせてご覧いただければと思います。

~京都仁丹樂會~

タグ :上七軒

2024年09月13日

木屋町二条、島津資料館の「仁丹」復活!

木屋町通と二条通とが交わるT字路の光景は、誰しも好きなスポットではないでしょうか。

歩道はかつての京都電気鉄道の線路跡をなぞるように綺麗な曲線を描き、街路樹もあり、近くには高瀬川一之舟入もあって、歴史と文化の香りが漂っています。そのように感じさせる一番の要因は、「島津製作所 創業記念資料館」の素敵な建物の存在だと思います。

そして、そこには「琺瑯仁丹」がありました。

今は「中京区」だけども、設置された昭和3年当時は「上京区」でした。

ところが、昨年の年末、この「仁丹」が忽然と姿を消したのでした。

設置されていた跡がありありと残っています。今まで何度も味わった残念な光景です。

しまった!やられた!と思いました。

なぜなら、この界隈で貴重な看板が相次いで盗まれるという事件が続いていたからです。

先ずは2023年7月。

T字路のすぐ北側にある、貝葉(ばいよう)書院さんです。江戸時代から続く木版印刷の老舗ですが、130年間軒先に吊るされていた木製の看板が盗まれました。

続いて12月のこと、今度はT字路のすぐ西にある書道用品店 香雪軒(こうせつけん)さんです。こちらも江戸時代からの老舗で谷崎潤一郎や武者小路実篤も通っていたとか。ここでは、営業中のみ店先に吊り下げられていた筆の形をした木製看板が盗まれました。100年ほど前からある、顧客に親しまれていたものだそうです。

そして、次にこの仁丹町名表示板が消えたのです。

当然、盗難だと思い込み、愕然としました。

しかし、違いました。今回のケースは、傷みが進んだので美観上、取り外されたとのことで、同資料館内に保管されていたのです。そもそも半永久的な耐久性を持つ琺瑯看板ではありますが、どこかに外的な原因で傷が発生すると、そこから錆が広がるなどします。今回のケースでは5カ所ほどに大きな琺瑯の欠損があり、そのうちの一つなどは“髭のおじさま”の顔丸々に及んでいたのでした。

しかし、その後、森下仁丹さんとの話しが進み、新たに新調されることになったのです。

そして、2024年9月4日、設置の日を迎えました。

設置は、今や京都仁丹樂會“工務部”として欠かせない存在となった「てんとう虫」さんの手に拠ります。関係者の見守る中、元々あった場所に、その痕跡を隠すように美しく、手際よく設置されました。

こうして設置されたのが、この新製仁丹町名表示板です。

美しく、景色の中にしっくりと溶け込みました。

平成から始まったいわゆる“復活バージョン”は、現状に合致する表記方法で製作されてきました。ですから、今回は左横書きで『中京区』、そして『木屋町通二条下る西生洲町』となるものと思っていたのですが、表記は従来のままでした。レプリカという位置付けで製作されたからです。

と言うのも、この資料館の建物は国の登録有形文化財となっていることから、外観をそのまま維持しなければならないという制約があり、レプリカという発想になったそうです。また、昭和3年頃設置の元々あった仁丹町名表示板は、登録有形文化財の家屋に付随していた一部分として、今後は文化財のひとつとして同館で保管されるそうです。

ともあれ、以上のような経過を辿って、「仁丹のある風景」が戻って来たことは嬉しいことでした。

歩道はかつての京都電気鉄道の線路跡をなぞるように綺麗な曲線を描き、街路樹もあり、近くには高瀬川一之舟入もあって、歴史と文化の香りが漂っています。そのように感じさせる一番の要因は、「島津製作所 創業記念資料館」の素敵な建物の存在だと思います。

そして、そこには「琺瑯仁丹」がありました。

今は「中京区」だけども、設置された昭和3年当時は「上京区」でした。

ところが、昨年の年末、この「仁丹」が忽然と姿を消したのでした。

設置されていた跡がありありと残っています。今まで何度も味わった残念な光景です。

しまった!やられた!と思いました。

なぜなら、この界隈で貴重な看板が相次いで盗まれるという事件が続いていたからです。

先ずは2023年7月。

T字路のすぐ北側にある、貝葉(ばいよう)書院さんです。江戸時代から続く木版印刷の老舗ですが、130年間軒先に吊るされていた木製の看板が盗まれました。

続いて12月のこと、今度はT字路のすぐ西にある書道用品店 香雪軒(こうせつけん)さんです。こちらも江戸時代からの老舗で谷崎潤一郎や武者小路実篤も通っていたとか。ここでは、営業中のみ店先に吊り下げられていた筆の形をした木製看板が盗まれました。100年ほど前からある、顧客に親しまれていたものだそうです。

そして、次にこの仁丹町名表示板が消えたのです。

当然、盗難だと思い込み、愕然としました。

しかし、違いました。今回のケースは、傷みが進んだので美観上、取り外されたとのことで、同資料館内に保管されていたのです。そもそも半永久的な耐久性を持つ琺瑯看板ではありますが、どこかに外的な原因で傷が発生すると、そこから錆が広がるなどします。今回のケースでは5カ所ほどに大きな琺瑯の欠損があり、そのうちの一つなどは“髭のおじさま”の顔丸々に及んでいたのでした。

しかし、その後、森下仁丹さんとの話しが進み、新たに新調されることになったのです。

そして、2024年9月4日、設置の日を迎えました。

設置は、今や京都仁丹樂會“工務部”として欠かせない存在となった「てんとう虫」さんの手に拠ります。関係者の見守る中、元々あった場所に、その痕跡を隠すように美しく、手際よく設置されました。

こうして設置されたのが、この新製仁丹町名表示板です。

美しく、景色の中にしっくりと溶け込みました。

平成から始まったいわゆる“復活バージョン”は、現状に合致する表記方法で製作されてきました。ですから、今回は左横書きで『中京区』、そして『木屋町通二条下る西生洲町』となるものと思っていたのですが、表記は従来のままでした。レプリカという位置付けで製作されたからです。

と言うのも、この資料館の建物は国の登録有形文化財となっていることから、外観をそのまま維持しなければならないという制約があり、レプリカという発想になったそうです。また、昭和3年頃設置の元々あった仁丹町名表示板は、登録有形文化財の家屋に付随していた一部分として、今後は文化財のひとつとして同館で保管されるそうです。

ともあれ、以上のような経過を辿って、「仁丹のある風景」が戻って来たことは嬉しいことでした。

~京都仁丹樂會~

2024年06月30日

行政区名、縦書きの不思議

先日、復活した「上京區 平野宮本町」の仁丹町名表示板は、行政区名が縦書きなので非常に珍しいと紹介しました。これで「上京區鷹野十二坊町」と並び、現役が2枚となりました。

この縦書きについて、ちょっと深掘りしてみましょう。

今までに確認できた縦書きは12枚あります。琺瑯「仁丹」の確認枚数1,560枚からするとわずか0.8%という希少なものです。

そもそも、京都市の中心部は「行政区名+通り名+町名」という、非常に長~い住所表記です。それに対応するため、長さ91cmという大きな琺瑯看板を用意し、さらに行政区名を小さく横書きすることで、この長い住所を書くスペースを確保したと考えられます。実際、この「行政区名+通り名+町名」のパターンが最大派閥であり、1,183枚、全体の76%を占めます。まさに標準仕様とも言えるでしょう。そして、このように行政区名を小さく横書きにすることが、書式としてのルールだったのでしょう。

ところが、“碁盤の目”を外れた周辺部では通り名を使わない大字小字のような一般的な住所となり、琺瑯看板のスペースに余裕が生まれます。それでも、行政区名は小さく横書きされます。ルールだから仕方がないといったところでしょう。次の写真のようにです。

紫野東藤ノ森町 ➡ 現在は北区

浄土寺南田町 ➡ 現在は左京区

壬生中川町 ➡ 現在は中京区

朱雀内畑町 ➡ 現在も下京区

紫野東藤ノ森町は上京区でよく見られる、ちょっと細い線で書いた達筆な美しい字です。それに対して他の3枚は太い線で力強く書かれています。白の余白部分も配慮して、全体のバランスを意識しての対応なのでしょう。

しかしながら、スペースがあるのだから行政区名も縦に大きく書けば見易くていいじゃないか、臨機応変に対応したらいいじゃないか、と不満を募らせていた職人さんがいたかもしれません。そして、ついにそれを実行に移してしまった。それがレアな縦書き「仁丹」の誕生秘話ではないのか?と妄想を抱いています。果たして、正解なのかどうか確かめようはありませんが。そこで、縦書きに何か共通点が見出せるのかどうか、挑戦してみました。

今まで確認できた縦書きは、次のようなものです。

<北区 衣笠学区>

一番右の紅梅町は、「『京都の記録』第2巻 町のかたち、1974年、時事通信社」からの引用です。この他にも写真は割愛しますが、「上京區衣笠南道町」が2016年のヤフーオークションに出ています。この衣笠南道町は、現在存在しませんが衣笠荒見町付近です。衣笠学区では琺瑯「仁丹」は4枚発見されていますが、いずれも行政区名は縦書きとなっています。そして、衣笠南道町も含めて、いずれも同じ職人さんが書いたと見て違和感はありません。

<北区 楽只学区>

只楽(らくし)学区では次の琺瑯「仁丹」2枚を確認しています。いずれも現在は「紫野十二坊町」です。

しかし、同じ十二坊町でも行政区名が横書きと縦書きが混在しています。右の横書きの方は、文字配置のバランスに難があるのがありありですね。筆使いも明らかに違うし、「鷹」の字も違っているしと、これは別の職人さんの手によるものと見てよさそうです。

<左京区 下鴨学区>

下鴨学区の琺瑯「仁丹」は次の4枚を確認しています。宮崎町が1枚、松之木町が3枚です。

いずれも縦書きばかりです。

そして、この4枚、どう見ても同じ職人さんが書いていますよね。残念ながらすべて姿を消してしまっていますが。

<左京区 葵学区>

葵学区については琺瑯「仁丹」は合計4枚確認しています。そのうち3枚、次の膳部町、芝本町、半木町についてが縦書きです。

左の膳部町の写真は水谷憲司氏撮影(林宏祐氏所蔵・提供)、中央は森下仁丹株式会社が保管中、右は京都学 歴彩館で保管されています。これら3枚も同じ職人さんの手によるものと見てよさそうです。

そして、葵学区残りの1枚はと言うとこれです。

でも、これはあまりにもイレギュラー。行政区名にはあり得ない「上賀茂」とあります。もしかしたらオリジナルのものを塗りつぶして上書きした可能性も無きにしも非ず、謎です。すでに消滅しているので確かめようもありませんが、今回の考察では対象外かなと思います。

さて、以上の縦書き12枚、いかがでしょうか? まさに筆跡鑑定の世界ですね。少し細い線だけど、まるで書道のお手本のように素直で大きく伸び伸びと、しかも全体の配置のバランスも良い。まだまだ母数が少ないのですが、現時点では同じひとりの職人さんが書いたように見えます。また、特定の学区に偏っていることも興味深いところです。

仁丹町名表示板に関する謎はいくつかは解けてきたと思いますが、まだまだ素朴な疑問は残ります。そもそもどこで作ったのか? 大阪か京都か? 1カ所なのか、複数の工場なのか? 書き手の職人さんは何人ぐらいいたのだろうか? そして、どのような要領で設置を進めていったのか? などなど、いつ解けるかも分からない謎はまだまだあるものです。

この縦書きについて、ちょっと深掘りしてみましょう。

今までに確認できた縦書きは12枚あります。琺瑯「仁丹」の確認枚数1,560枚からするとわずか0.8%という希少なものです。

そもそも、京都市の中心部は「行政区名+通り名+町名」という、非常に長~い住所表記です。それに対応するため、長さ91cmという大きな琺瑯看板を用意し、さらに行政区名を小さく横書きすることで、この長い住所を書くスペースを確保したと考えられます。実際、この「行政区名+通り名+町名」のパターンが最大派閥であり、1,183枚、全体の76%を占めます。まさに標準仕様とも言えるでしょう。そして、このように行政区名を小さく横書きにすることが、書式としてのルールだったのでしょう。

ところが、“碁盤の目”を外れた周辺部では通り名を使わない大字小字のような一般的な住所となり、琺瑯看板のスペースに余裕が生まれます。それでも、行政区名は小さく横書きされます。ルールだから仕方がないといったところでしょう。次の写真のようにです。

紫野東藤ノ森町 ➡ 現在は北区

浄土寺南田町 ➡ 現在は左京区

壬生中川町 ➡ 現在は中京区

朱雀内畑町 ➡ 現在も下京区

紫野東藤ノ森町は上京区でよく見られる、ちょっと細い線で書いた達筆な美しい字です。それに対して他の3枚は太い線で力強く書かれています。白の余白部分も配慮して、全体のバランスを意識しての対応なのでしょう。

しかしながら、スペースがあるのだから行政区名も縦に大きく書けば見易くていいじゃないか、臨機応変に対応したらいいじゃないか、と不満を募らせていた職人さんがいたかもしれません。そして、ついにそれを実行に移してしまった。それがレアな縦書き「仁丹」の誕生秘話ではないのか?と妄想を抱いています。果たして、正解なのかどうか確かめようはありませんが。そこで、縦書きに何か共通点が見出せるのかどうか、挑戦してみました。

今まで確認できた縦書きは、次のようなものです。

<北区 衣笠学区>

一番右の紅梅町は、「『京都の記録』第2巻 町のかたち、1974年、時事通信社」からの引用です。この他にも写真は割愛しますが、「上京區衣笠南道町」が2016年のヤフーオークションに出ています。この衣笠南道町は、現在存在しませんが衣笠荒見町付近です。衣笠学区では琺瑯「仁丹」は4枚発見されていますが、いずれも行政区名は縦書きとなっています。そして、衣笠南道町も含めて、いずれも同じ職人さんが書いたと見て違和感はありません。

<北区 楽只学区>

只楽(らくし)学区では次の琺瑯「仁丹」2枚を確認しています。いずれも現在は「紫野十二坊町」です。

しかし、同じ十二坊町でも行政区名が横書きと縦書きが混在しています。右の横書きの方は、文字配置のバランスに難があるのがありありですね。筆使いも明らかに違うし、「鷹」の字も違っているしと、これは別の職人さんの手によるものと見てよさそうです。

<左京区 下鴨学区>

下鴨学区の琺瑯「仁丹」は次の4枚を確認しています。宮崎町が1枚、松之木町が3枚です。

いずれも縦書きばかりです。

そして、この4枚、どう見ても同じ職人さんが書いていますよね。残念ながらすべて姿を消してしまっていますが。

<左京区 葵学区>

葵学区については琺瑯「仁丹」は合計4枚確認しています。そのうち3枚、次の膳部町、芝本町、半木町についてが縦書きです。

左の膳部町の写真は水谷憲司氏撮影(林宏祐氏所蔵・提供)、中央は森下仁丹株式会社が保管中、右は京都学 歴彩館で保管されています。これら3枚も同じ職人さんの手によるものと見てよさそうです。

そして、葵学区残りの1枚はと言うとこれです。

でも、これはあまりにもイレギュラー。行政区名にはあり得ない「上賀茂」とあります。もしかしたらオリジナルのものを塗りつぶして上書きした可能性も無きにしも非ず、謎です。すでに消滅しているので確かめようもありませんが、今回の考察では対象外かなと思います。

さて、以上の縦書き12枚、いかがでしょうか? まさに筆跡鑑定の世界ですね。少し細い線だけど、まるで書道のお手本のように素直で大きく伸び伸びと、しかも全体の配置のバランスも良い。まだまだ母数が少ないのですが、現時点では同じひとりの職人さんが書いたように見えます。また、特定の学区に偏っていることも興味深いところです。

仁丹町名表示板に関する謎はいくつかは解けてきたと思いますが、まだまだ素朴な疑問は残ります。そもそもどこで作ったのか? 大阪か京都か? 1カ所なのか、複数の工場なのか? 書き手の職人さんは何人ぐらいいたのだろうか? そして、どのような要領で設置を進めていったのか? などなど、いつ解けるかも分からない謎はまだまだあるものです。

~shimo-chan~

2024年06月08日

埋蔵「仁丹」 1枚復活!

2024年6月5日午後、1枚の埋蔵「仁丹」が現役に返り咲きました。

次の「上京區平野宮本町」です。

場所は、平野神社のすぐ南、北野天満宮の少し西です。

現在は、昭和30年9月1日に上京区から分区して新たに誕生した北区になっています。

元々は次のような光景の中、左手前の生垣に隠れるかのように取り付けられていました。

しかし、今から10年ほど前、2014年の年末のことでした。北野天満宮界隈の仁丹町名表示板10枚ほどが盗難に遭うという事件があり、新聞やテレビなどでも報じられる騒ぎとなりました。そして、危機感を持ったご町内の方が取り外し、以来、大切に保管されてきたのでした。

この盗難騒ぎの過去記事は次のとおりです。

2015年01月29日 盗難警報発令中! https://jintan.kyo2.jp/e461011.htm

2015年02月14日 西千本町 無事戻る! https://jintan.kyo2.jp/e461473.html

2015年03月01日 盗難報道のまとめ https://jintan.kyo2.jp/e462538.html

ところが、今回の著書、「京都を歩けば『仁丹』にあたる」を読んでいただき、現役復帰させることを決意されたのです。でも、盗まれては大変、それに「上京區」と大きく書かれているのも混乱を招かないか心配とあって、何か良い方法はないものかと私たちに相談があったのです。

早速、現地にて関係者の方々と知恵を出し合い、安全のため2階の外壁に設置したうえで、行政区名の違いや文化財的意義を簡単に記した説明板も道行く人に見える場所に設置してはどうかとなりました。

このようにして迎えた復活の当日、町内の方々や当会会員など関係者20名近くが見守る中、作業は進んで行きました。

先ずは、仁丹町名表示板の清掃から始めます。いつまでも美しい琺瑯看板なので、その必要はなさそうですが、それでもクリーナーで拭くと輝きをさらに放つのでありました。

そして、安全対策もばっちり、当会会員が「仁丹」を持って屋根の上へ。取付位置や傾きの有無などを地上の会員とやり取りしながら微妙に調整していきます。

場所が定まったら、素早く固定です。

さすがはモノ造りに携わっている会員、傷みの激しい釘穴にはワッシャーをかませ、ほんの5分ほどで設置作業は完了しました。他の会員ならこうはいきません。

これで1枚、現役に復帰しました。そして、行政区名が縦書きで現役なのは「上京區鷹野十二坊町」とこの2枚となりました。

引き続き、玄関先に取り付けられた説明板のちょっとした除幕式のようなセレモニーを行いました。そもそも、この仁丹町名表示板というものはどういうものなのか、今回の設置にどのような意義があるのかなど、お集まりいただいたご町内の方々に当会より説明をさせていただきました。

これがその説明板です。A4サイズほどの大きさで、道行く人に読んでいただけるよう必要最小限の内容に留めています。

こうして、著書をきっかけに、次のような新しい景色が誕生したことはとても感慨深いことです。

ちなみに、この家屋は、京都市の文化財保護課所管の「京都を彩る建物や庭園」において、「河本家(華の庵)」として登録されており、日頃は箏曲の教室などに使われています。

「京都を彩る建物や庭園」

https://kyoto-irodoru.city.kyoto.lg.jp/kitaku/kawamotoke.html

京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を越えた京都の文化財です。しかしそれは、本来あるべきところで現役であってこそ、その価値を発揮するというものです。私たちが常日頃主張していることに賛同いただいた、ご町内の方々に心より感謝申し上げます。

また、今回のことが契機となって、埋蔵されている仁丹町名表示板が次々に復活していけば素晴らしいことです。もしご希望やご相談がありましたら、設置などの協力をさせていただきますので、当ブログのトップページ左にある「京都仁丹樂會へメッセージ」でお知らせください。

次の「上京區平野宮本町」です。

場所は、平野神社のすぐ南、北野天満宮の少し西です。

現在は、昭和30年9月1日に上京区から分区して新たに誕生した北区になっています。

元々は次のような光景の中、左手前の生垣に隠れるかのように取り付けられていました。

しかし、今から10年ほど前、2014年の年末のことでした。北野天満宮界隈の仁丹町名表示板10枚ほどが盗難に遭うという事件があり、新聞やテレビなどでも報じられる騒ぎとなりました。そして、危機感を持ったご町内の方が取り外し、以来、大切に保管されてきたのでした。

この盗難騒ぎの過去記事は次のとおりです。

2015年01月29日 盗難警報発令中! https://jintan.kyo2.jp/e461011.htm

2015年02月14日 西千本町 無事戻る! https://jintan.kyo2.jp/e461473.html

2015年03月01日 盗難報道のまとめ https://jintan.kyo2.jp/e462538.html

ところが、今回の著書、「京都を歩けば『仁丹』にあたる」を読んでいただき、現役復帰させることを決意されたのです。でも、盗まれては大変、それに「上京區」と大きく書かれているのも混乱を招かないか心配とあって、何か良い方法はないものかと私たちに相談があったのです。

早速、現地にて関係者の方々と知恵を出し合い、安全のため2階の外壁に設置したうえで、行政区名の違いや文化財的意義を簡単に記した説明板も道行く人に見える場所に設置してはどうかとなりました。

このようにして迎えた復活の当日、町内の方々や当会会員など関係者20名近くが見守る中、作業は進んで行きました。

先ずは、仁丹町名表示板の清掃から始めます。いつまでも美しい琺瑯看板なので、その必要はなさそうですが、それでもクリーナーで拭くと輝きをさらに放つのでありました。

そして、安全対策もばっちり、当会会員が「仁丹」を持って屋根の上へ。取付位置や傾きの有無などを地上の会員とやり取りしながら微妙に調整していきます。

場所が定まったら、素早く固定です。

さすがはモノ造りに携わっている会員、傷みの激しい釘穴にはワッシャーをかませ、ほんの5分ほどで設置作業は完了しました。他の会員ならこうはいきません。

これで1枚、現役に復帰しました。そして、行政区名が縦書きで現役なのは「上京區鷹野十二坊町」とこの2枚となりました。

引き続き、玄関先に取り付けられた説明板のちょっとした除幕式のようなセレモニーを行いました。そもそも、この仁丹町名表示板というものはどういうものなのか、今回の設置にどのような意義があるのかなど、お集まりいただいたご町内の方々に当会より説明をさせていただきました。

これがその説明板です。A4サイズほどの大きさで、道行く人に読んでいただけるよう必要最小限の内容に留めています。

こうして、著書をきっかけに、次のような新しい景色が誕生したことはとても感慨深いことです。

ちなみに、この家屋は、京都市の文化財保護課所管の「京都を彩る建物や庭園」において、「河本家(華の庵)」として登録されており、日頃は箏曲の教室などに使われています。

「京都を彩る建物や庭園」

https://kyoto-irodoru.city.kyoto.lg.jp/kitaku/kawamotoke.html

京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を越えた京都の文化財です。しかしそれは、本来あるべきところで現役であってこそ、その価値を発揮するというものです。私たちが常日頃主張していることに賛同いただいた、ご町内の方々に心より感謝申し上げます。

また、今回のことが契機となって、埋蔵されている仁丹町名表示板が次々に復活していけば素晴らしいことです。もしご希望やご相談がありましたら、設置などの協力をさせていただきますので、当ブログのトップページ左にある「京都仁丹樂會へメッセージ」でお知らせください。

~京都仁丹樂會~

2024年04月17日

ドクターイエローと「仁丹」

京都駅の新幹線のホームに仁丹町名表示板が出現したという情報を得たので、早速、探索してきました。

すぐに発見することができました。下りホーム(新大阪方面行)の真ん中、エスカレーターの乗降口にそれはありました。

そして、撮影しようとカメラを構えたところ、なんとドクターイエローが入ってきたではありませんか。まさかのコラボの実現!ラッキーでした。

さて、目的の仁丹町名表示板はこれです。

京都と言えば、やっぱりこれでしょ!と言ったところでしょうか、仁丹町名表示板の代名詞とも言うべき、京都の琺瑯「仁丹」をモチーフとしたデザインが広告の一部に入っています。

そこに書かれていた住所は、「下京区 東塩小路高倉町8-3」。

日頃、京都駅の住所なんて全く意識していませんでしたが、なるほど、新幹線の京都駅の所在地としてJR東海のHPに出てきます。さすがに通り名は付けようがありませんが。

この商標は、昭和初期設置の京都の琺瑯「仁丹」に使用されているものと同じです。すなわち社史で言うところの昭和2年のものです。

ちなみに、在来線の京都駅はJR西日本ですが、こちらは「東塩小路町」、近鉄の京都駅は「東塩小路釜殿町31-1」とそれぞれのHPでは案内されていました。どこの駅でもその所在地を意識することはありませんが、無いはずもありませんね。

京都駅はインバウンドで溢れかえっていますが、この広告を撮影している外国の人も見かけました。もしかして、仁丹町名表示板が”京都名物”として世界から注目される日が来たりなんかして、と想像してしまいました。

すぐに発見することができました。下りホーム(新大阪方面行)の真ん中、エスカレーターの乗降口にそれはありました。

そして、撮影しようとカメラを構えたところ、なんとドクターイエローが入ってきたではありませんか。まさかのコラボの実現!ラッキーでした。

さて、目的の仁丹町名表示板はこれです。

京都と言えば、やっぱりこれでしょ!と言ったところでしょうか、仁丹町名表示板の代名詞とも言うべき、京都の琺瑯「仁丹」をモチーフとしたデザインが広告の一部に入っています。

そこに書かれていた住所は、「下京区 東塩小路高倉町8-3」。

日頃、京都駅の住所なんて全く意識していませんでしたが、なるほど、新幹線の京都駅の所在地としてJR東海のHPに出てきます。さすがに通り名は付けようがありませんが。

この商標は、昭和初期設置の京都の琺瑯「仁丹」に使用されているものと同じです。すなわち社史で言うところの昭和2年のものです。

ちなみに、在来線の京都駅はJR西日本ですが、こちらは「東塩小路町」、近鉄の京都駅は「東塩小路釜殿町31-1」とそれぞれのHPでは案内されていました。どこの駅でもその所在地を意識することはありませんが、無いはずもありませんね。

京都駅はインバウンドで溢れかえっていますが、この広告を撮影している外国の人も見かけました。もしかして、仁丹町名表示板が”京都名物”として世界から注目される日が来たりなんかして、と想像してしまいました。

~shimo-chan~

2024年03月14日

匂天神町の”かぶせ仁丹”

「京都を歩けば『仁丹』にあたる」の第2章冒頭に、「ドキドキの『かぶせ仁丹』開封」と言う記事があります。木製の仁丹町名表示板の上に、琺瑯製の仁丹町名表示板が被さって貼られているのではないかと推察していたのを、実際に外して確かめてみたというお話しです。2年と半年ほど前のことでした。

実は過去の写真の中にも同様のケースが複数見られます。その時はそこまで気付かず、すでに確認できなくなってしまいましたが、四条烏丸の近くにある匂天神町では、この形で現役なのです。

いかがでしょう? 琺瑯製の両端から木製の額縁らしきものが見えているのが分るでしょうか?

縦の長さは両者とも同じ約91cm、横は木製が約18cm、琺瑯製が約15cmなので、木製の上から琺瑯製を貼ると少しばかり横がはみ出すというわけです。

もし、本当に木製が隠れていれば、その住所表記は琺瑯製と同じ「佛光寺通烏丸東入下ル匂天神町」で、前例から通り名は2行書き、町名は大きく書かれ、商標は明治期のものとなるはずです。疑う余地など持っていませんでした。いつかそれを確認できる日があればいいな、というぐらいにしか考えていませんでした。

ところが、俄然、確かめてみたいという事情ができました。

見た目ではなかなか分からないのですが、デジカメで撮った写真をパソコンで拡大して眺めていたところ、非常に興味深いことを発見したのです。

写真の黄色い丸の部分、はみ出した木製の額縁ですが、「青色」に見えるのです。

今まで確認してきた木製はいずれも「赤色」でした。もちろんほとんどの場合、退色してしまって確認しづらくなってはいますが。

そして、一方で、大津市に現存する木製は額縁が青色なのです。

大津で使われている商標は、京都の琺瑯製と同じく、社史によるところの昭和2年とされるものです。すなわち、その配色や商標が京都の琺瑯製と同じだったのです。この事実を知った後に、匂天神町の青色に気付いたというわけです。

もしかして、この匂天神町の木製は、琺瑯製が本格的に量産されるにあたっての試作品のような位置付けではなかったのだろうか! そのように考えるに至りました。

もしそうであれば、 京都の木製➡大津の木製➡京都の琺瑯製 という流れを証明できる大発見となります。これはどうしても確認したいとなりました。

そこで、設置されている家の方に事情を説明し、ご協力を得ることができたのでした。本当に感謝です。

2021年9月17日、遂にその日がやって来ました。朝から小雨がぱらついていましたが、予定どおり、当会会員が大屋根にまで届く長いハシゴを運び込み、家を傷つけないように慎重に取り外し作業を行ったのです。

当初は上の琺瑯製だけを外して、そのまま下の木製を確認および記録するだけの計画でしたが、2 枚合わせて上下 2 箇所で釘付けされていたので、2 枚まとめて取り外すことになりました。そして、地上に降ろして、安全に確認します。

次の写真は、木製に貼り付いた琺瑯製を取り外しているところです。

琺瑯製は釘穴が上下各1箇所、左右に2箇所ずつあり、残りの左右の釘をペンチでひとつひとつ外していきました。

そして、いよいよその下に何が隠れているのか、判明する時が来ました。

これが、その瞬間です!

いくつもの情報が、そして驚きが、同時に目に飛び込んできました。

これら、同時に飛び込んだ情報の整理に頭はフル回転しました。

結果として、やはり琺瑯製の下には木製が隠れていました。そして、それは今までに見てきた標準的な木製でした。もしや大津市と同じようなものが出現するのでは、という期待は見事に砕け散りました。

また、住所表記は、琺瑯製が「佛光寺通烏丸東入下ル匂天神町」と辻子の北側からなのに対し、木製は「髙辻通烏丸東入上ル匂天神町」と南側から導いていました。琺瑯製と全く同じ表記だとばかり思っていたのに意外な結果でした。でも、全く同じポイントでもこのように表現が違っても構わないというのが京都の住所の面白いところです。

そして、なぜ木製は上下逆さまだったのか?

琺瑯製を設置しようとしたところ、そこに木製があり、職人さんがちょっと手を抜いて琺瑯製をそのまま上から貼っただけ、というぐらいにしか考えていませんでした。しかし、上下逆さまで出現したとなると、そうではなく、一旦取り外して単に下地に再利用しただけとも受け取れます。四辺の額縁のうち、上下二箇所が欠けているのは、下地として利用するには邪魔だったからと考えれば理にかないます。

次に、額縁の色です。

確かに見込んだ通り、明らかに青色の部分がありました。でも、従来の木製の特徴である赤色も一部残っていたのです。次の写真、木製の額縁側面に赤色が明らかに確認できます。

いったい、これはどう解釈するべきなのでしょうか?

つぶさに観察すると、青色は次の写真の黄色い四角の部分で確認できました。

これは、周囲の額縁全体を青に塗ったと考えるのが自然かと思います。考えてみれば、琺瑯製が設置されたのは昭和3年、木製が設置されたのは現時点では明治45年が濃厚です。となると琺瑯製を設置しようとした時、そこにあった木製は設置後16年程度です。となれば額縁の赤色はそこそこ鮮やかに残っていたのではないでしょうか。それを下地にするなら、琺瑯製の青のラインに隣接して赤のラインがあることになります。それはいささか見苦しいとなり、木製の額縁も青に塗った。

これは全くの想像ですが、だとすると、赤色と青色の存在は説明が付きます。

では、なぜそこまでして木製を下地にしたのでしょうか?

設置個所を眺めると、柱の横巾は琺瑯製より少し狭いようです。琺瑯製だけを貼ろうとすると側面の釘穴が使いにくかったかもしれません。だから木製を下地にしたのでしょうか?

でも、現実は上下の2カ所の釘で木製もろとも柱に設置されていました。ならば、琺瑯製だけでも上下2箇所で固定できたはずです。さらに琺瑯製は山上げ(蒲鉾状)に加工されているので、側面の釘穴から内向きに釘を打ち込むことも可能だったのではと考えられます。木製を下地にする必要性は少ないような気もします。

また、琺瑯製が柱からはみ出しているケースは他にも見られますが、特に下地がある訳でもありません。

もはや妄想ばかり。謎が謎を呼ぶ展開になってしまいました。

以上、解けた謎もあれば、新たな謎も生まれた調査結果です。

いずれにせよ、およそ100年近くもの長きにわたり、琺瑯製は木製を劣化から守ってきました。おかげで、住所表記や商標は鮮やかに残されていました。そして、木製には必ずある例の意味不明の記号も明確に出現しました。今回は、菱形に漢数字の「六」と「七」でした。

このようにして、現役の仁丹町名表示板を取り外して調べさせてもらうという、当会始まって以来の一大プロジェクトを無事に終え、“原状復帰”させていただきました。木製は元のとおりに上下逆さまで。

実は過去の写真の中にも同様のケースが複数見られます。その時はそこまで気付かず、すでに確認できなくなってしまいましたが、四条烏丸の近くにある匂天神町では、この形で現役なのです。

いかがでしょう? 琺瑯製の両端から木製の額縁らしきものが見えているのが分るでしょうか?

縦の長さは両者とも同じ約91cm、横は木製が約18cm、琺瑯製が約15cmなので、木製の上から琺瑯製を貼ると少しばかり横がはみ出すというわけです。

もし、本当に木製が隠れていれば、その住所表記は琺瑯製と同じ「佛光寺通烏丸東入下ル匂天神町」で、前例から通り名は2行書き、町名は大きく書かれ、商標は明治期のものとなるはずです。疑う余地など持っていませんでした。いつかそれを確認できる日があればいいな、というぐらいにしか考えていませんでした。

ところが、俄然、確かめてみたいという事情ができました。

見た目ではなかなか分からないのですが、デジカメで撮った写真をパソコンで拡大して眺めていたところ、非常に興味深いことを発見したのです。

写真の黄色い丸の部分、はみ出した木製の額縁ですが、「青色」に見えるのです。

今まで確認してきた木製はいずれも「赤色」でした。もちろんほとんどの場合、退色してしまって確認しづらくなってはいますが。

そして、一方で、大津市に現存する木製は額縁が青色なのです。

(大津の木製については、2016年03月29日の記事、

全国津々浦々の考証(その9)~大津でも木製仁丹発見!!②~

に詳しく記しています)

大津で使われている商標は、京都の琺瑯製と同じく、社史によるところの昭和2年とされるものです。すなわち、その配色や商標が京都の琺瑯製と同じだったのです。この事実を知った後に、匂天神町の青色に気付いたというわけです。

もしかして、この匂天神町の木製は、琺瑯製が本格的に量産されるにあたっての試作品のような位置付けではなかったのだろうか! そのように考えるに至りました。

もしそうであれば、 京都の木製➡大津の木製➡京都の琺瑯製 という流れを証明できる大発見となります。これはどうしても確認したいとなりました。

そこで、設置されている家の方に事情を説明し、ご協力を得ることができたのでした。本当に感謝です。

2021年9月17日、遂にその日がやって来ました。朝から小雨がぱらついていましたが、予定どおり、当会会員が大屋根にまで届く長いハシゴを運び込み、家を傷つけないように慎重に取り外し作業を行ったのです。

当初は上の琺瑯製だけを外して、そのまま下の木製を確認および記録するだけの計画でしたが、2 枚合わせて上下 2 箇所で釘付けされていたので、2 枚まとめて取り外すことになりました。そして、地上に降ろして、安全に確認します。

次の写真は、木製に貼り付いた琺瑯製を取り外しているところです。

琺瑯製は釘穴が上下各1箇所、左右に2箇所ずつあり、残りの左右の釘をペンチでひとつひとつ外していきました。

そして、いよいよその下に何が隠れているのか、判明する時が来ました。

これが、その瞬間です!

いくつもの情報が、そして驚きが、同時に目に飛び込んできました。

やはり木製!

でも、上下逆さま! なんで?

大津のようなものではなかった!

商標は明治期!

額縁の色は、確かに青!

しかし、赤い部分もある!

そして、住所は琺瑯製とちゃう!

これら、同時に飛び込んだ情報の整理に頭はフル回転しました。

結果として、やはり琺瑯製の下には木製が隠れていました。そして、それは今までに見てきた標準的な木製でした。もしや大津市と同じようなものが出現するのでは、という期待は見事に砕け散りました。

また、住所表記は、琺瑯製が「佛光寺通烏丸東入下ル匂天神町」と辻子の北側からなのに対し、木製は「髙辻通烏丸東入上ル匂天神町」と南側から導いていました。琺瑯製と全く同じ表記だとばかり思っていたのに意外な結果でした。でも、全く同じポイントでもこのように表現が違っても構わないというのが京都の住所の面白いところです。

そして、なぜ木製は上下逆さまだったのか?

琺瑯製を設置しようとしたところ、そこに木製があり、職人さんがちょっと手を抜いて琺瑯製をそのまま上から貼っただけ、というぐらいにしか考えていませんでした。しかし、上下逆さまで出現したとなると、そうではなく、一旦取り外して単に下地に再利用しただけとも受け取れます。四辺の額縁のうち、上下二箇所が欠けているのは、下地として利用するには邪魔だったからと考えれば理にかないます。

次に、額縁の色です。

確かに見込んだ通り、明らかに青色の部分がありました。でも、従来の木製の特徴である赤色も一部残っていたのです。次の写真、木製の額縁側面に赤色が明らかに確認できます。

いったい、これはどう解釈するべきなのでしょうか?

つぶさに観察すると、青色は次の写真の黄色い四角の部分で確認できました。

これは、周囲の額縁全体を青に塗ったと考えるのが自然かと思います。考えてみれば、琺瑯製が設置されたのは昭和3年、木製が設置されたのは現時点では明治45年が濃厚です。となると琺瑯製を設置しようとした時、そこにあった木製は設置後16年程度です。となれば額縁の赤色はそこそこ鮮やかに残っていたのではないでしょうか。それを下地にするなら、琺瑯製の青のラインに隣接して赤のラインがあることになります。それはいささか見苦しいとなり、木製の額縁も青に塗った。

これは全くの想像ですが、だとすると、赤色と青色の存在は説明が付きます。

では、なぜそこまでして木製を下地にしたのでしょうか?

設置個所を眺めると、柱の横巾は琺瑯製より少し狭いようです。琺瑯製だけを貼ろうとすると側面の釘穴が使いにくかったかもしれません。だから木製を下地にしたのでしょうか?

でも、現実は上下の2カ所の釘で木製もろとも柱に設置されていました。ならば、琺瑯製だけでも上下2箇所で固定できたはずです。さらに琺瑯製は山上げ(蒲鉾状)に加工されているので、側面の釘穴から内向きに釘を打ち込むことも可能だったのではと考えられます。木製を下地にする必要性は少ないような気もします。

また、琺瑯製が柱からはみ出しているケースは他にも見られますが、特に下地がある訳でもありません。

もはや妄想ばかり。謎が謎を呼ぶ展開になってしまいました。

以上、解けた謎もあれば、新たな謎も生まれた調査結果です。

いずれにせよ、およそ100年近くもの長きにわたり、琺瑯製は木製を劣化から守ってきました。おかげで、住所表記や商標は鮮やかに残されていました。そして、木製には必ずある例の意味不明の記号も明確に出現しました。今回は、菱形に漢数字の「六」と「七」でした。

このようにして、現役の仁丹町名表示板を取り外して調べさせてもらうという、当会始まって以来の一大プロジェクトを無事に終え、“原状復帰”させていただきました。木製は元のとおりに上下逆さまで。

~京都仁丹樂會~

2023年12月30日

車窓からの琺瑯看板

このように線路脇に琺瑯看板があるというのは、かつては日常の光景でした。

2007年4月、兵庫県の三木鉄道の沿線です。国鉄三木線時代からあったものなのでしょう。でも、今は線路も建物もありません。

次は近江鉄道の桜川駅。2001年6月の撮影ですが、ここは線路は今もありますが、建物は消え、琺瑯看板も運命を共にしました。

そして、富山地方鉄道の岩峅寺駅の近く。2010年5月の撮影ですが、ここは今もこのままあります。ただし、現在は草木がもっと茂っていて見つけるのは困難、広告として維持されているとは言えません。

いずれも昭和の琺瑯看板全盛期に列車の乗客をターゲットにして設置されたものでしょうが、その後新たに設置されることはなく、建物の老朽化にともなって減少の一途をたどり、今や絶滅寸前といった感です。

だからこそ、今、見つければ思わず「アッ!」と声をあげそうになります。

先日、近鉄特急で伊勢方面に向かっているとき、そのような経験をしました。声には出しませんでしたが、心の中で「アッ!」となりました。次のような光景が健在だったのです。しかも、仁丹もある!

ここはどこだ?と、場所を調べると、松阪駅のひとつ手前(大阪寄り)の駅の近くでした。その駅名は松ヶ崎、京都の地下鉄にもある駅名でした。奇遇です。

これはしっかり記録しておかねばと、翌日の帰路、立ち寄りました。

そして、先ずはしばし、琺瑯看板群に圧倒されて鑑賞してしまいました。

仁丹は「旅行に仁丹」のキャッチコピー付きです。

一時期使っていたキャッチのようで、大津市の琺瑯製仁丹町名表示板にも「旅行運動に仁丹」があります。他に、「訪問接客に」「日常保健に」「執務勉強に」「急救護身薬に」などもありました。

ちなみに、八尾市には「たばこの前後に」「映画に」「気分転換に」「スポーツに」「乗物酔いに」などがあります。いずれもお勧めのシーンの紹介ですね。

この「仁」と「丹」の看板の大きさは、約90cm四方でした。今回もメジャーは持ち合わせていませんでしたが、スマホで計れることを思い出し、測量してみました。

背を向けるとと、反対側には近鉄電車が走っています。

間に田んぼがあり、看板の設置以後、何も建たなかったのでこうして今も見られるのでしょう。

何末年始、伊勢神宮に行かれる方はちょっとご覧ください。松ヶ崎駅の手前、進行方向の右手です。

なお、この他にも東海道本線の柏原~関ケ原間でも同様の仁丹看板を見ることができます。名古屋方面に向かうなら進行方向右手です。

~shimo-chan~

タグ :琺瑯看板

2023年12月28日

市バス「仁丹号」を追い求めて

この、「京都を歩けば『仁丹』にあたる」の広告を掲げた市バスがすべて判明しました。

梅津営業所に配置されている約110台のうちの5台で、その車体番号は次のとおりです。

車体番号 1167、2008、2866、3783、4041

梅津営業所が担当する系統のみをチェックしたらよいので、全市バス約800台から探すことを思えばかなりハードルは下がりました。しかし、12月9日から走り出して以来、機会を見つけては「仁丹号」探しをしていますが、そう簡単に出会えるものでもないようです。

あの手この手と試しましたが、現実的で確率の高い見つけ方は、3系統、27系統、32系統に的を絞り、河原町通の市役所前(河原町二条)バス停から四条河原町経由で、四条通を大宮まで歩いて探す。もちろん、逆でもOK。この間を行ったり来たりして探すのが良さそうです。

ベストなのは、これらの系統がすべて重なる四条大宮~四条烏丸間で2~3時間粘って定点観察することです。そうすれば、運用に就いているすべてのバスが把握できるはずです。昼間なら1時間当たり20台以上をチェックできます。車体番号もメモしておくと、原則その順に戻ってくるので撮影ポイントで待ち構えることもできるでしょう。ただ、不審者に映ること必至ですが。

ところで、この車体番号というのは、コレです。

側面でしか見えませんが、ナンバープレートと同じなので前後からでも知ることができます。

梅津営業所が受け持つ系統は、3系統、27系統、特27系統、32系統、52系統、75系統、80系統、特80系統、93系統、特93系統、201系統、M1系統、特205系統などがあるのですが、その車体番号と系統との関連をちょっと頑張ってデータを取ってみました。

すると、オレンジ色の方向幕(今はLEDですが)である循環系統201系統には同じ車体ばかりが使われているようです。つまり、方向幕の色がオレンジか青かで使われる車体がグループ分けされているようです。さらに青のグループでも3系統、27系統、32系統に充当されるグループがあるのでは?という印象を持ちました。わずか数日の、それも限られた時間内でのウオッチングで結論付けるのは早計かもしれませんが。

そして、問題の「仁丹号」の目撃情報は、次のようなものでした。

以上のような状況から、3系と27系統と32系統に的を絞ってもよいのではと判断しました。

これらの系統の特徴は、次のようなものです。

<3系統>

松尾橋からそのまま四条通を東へ。そして河原町通を上って今出川通で鴨川を渡り、北白川へと長距離を往復しています。本数が多く、昼間でも1時間に5~6本程度ですが、朝のラッシュ時は1時間に10本ほど走ります。したがって、投入されるバスの台数も多く、「仁丹号」の入るチャンスも多い系統です。

なお、河原町通夷川では直角貼りのリアルな仁丹町名表示板のすぐ横を走り抜けます。

↑ 実物の仁丹町名表示板とのコラボ

<27系統>

四条通の京都外大前から一旦北上して太秦天神川を経由し、西大路通に出て南下、西院から四条通を東へ四条烏丸へと向かいます。四条烏丸には京都経済センター西の室町通に到着し、全ての乗客を降ろすとビルをぐるっと一周して、京都経済センター前のバス停から始発の27系統になって外大前に戻っていきます。したがって、シャッターチャンスが複数回あります。昼間は1時間に6本程度の運転です。

↑ 四条烏丸を発車する27系統

<32系統>

四条通の京都外大前から西京極付近に出て、五条通を東へ。そして、大宮通を上って四条大宮。次に四条通を東へ進み、河原町通で北上、市役所前から二条通に入って鴨川を渡り、岡崎公園を通り抜けて銀閣寺へと向かいます。銀閣寺付近では鹿ケ谷通などを使ってループ状にUターン、錦林車庫経由で再び外大前に戻ります。本数は日中は1時間に3本程度です。

↑ 四条通の四条高倉(大丸の前)にて

↑ 岡崎公園、京都ロームシアター前にて

なお、二条通川端付近では実物の仁丹町名表示板を車窓から2枚見ることもできます。

この2枚、至近距離に掲げられているにも関わらず、仁丹の商標の位置が違います。孫橋町は新洞学区、新先斗町は川東学区、学区が違うのです。左京区では新洞学区のみ商標は上にあるのです。

「仁丹号」は1カ月間走るとのこと、新年1月9日頃までしか見ることができません。年末年始、河原町通や烏丸通を歩かれる時は、ちょっと気に掛けていただければ嬉しいです。

~shimo-chan~

2023年12月16日

京都 蔦屋書店さんに琺瑯「仁丹」現る!

「京都 蔦屋書店」さんで、今、実物の仁丹町名表示板が展示されています。

そして、そのすぐ前には

京都髙島屋に今年10月にオープンした専門店ゾーン「T8」の5階、芸術や建築、京都本などが並ぶギャラリーのようなお洒落な書店です。

日頃は家屋の2階に掲示されていることの多い「仁丹」ですが、ここでは間近で見ることができます。これが100年近く前のものかと驚く美しさ、琺瑯看板のなせるワザをとくとご覧ください。

見どころをご紹介しましょう。

<その1> 手書き文字であることが分かる

通り名や町名の黒い文字は墨やペンキではなく、これも琺瑯であることが分析により判明しています。しかも、すべて手書きなのです。まるで習字のお手本のような美しさ。筆に琺瑯の釉薬を含ませ、習字と全く同じようにササっと書いているのです。その筆使いの様子は、至近距離だからこそありありと見て取れます。

手書きでこれほどバランスよく書くなんて、今の時代なら至難の技です。しかも、謎だらけの仁丹町名表示板、どこで誰が作ったのかはまだ解明できていませんが、昭和3年に何千いや万単位かもしれない数を、手書きで一気に仕上げていく職人さんの技に驚くばかりです。

ちなみに、「区」「万」「寿」など、旧字体が使われています。

<その2>琺瑯看板の造りが分かる

琺瑯看板は釉薬の色の数だけ、高温での焼成作業という工程が必要です。看板の傷跡からは、先ずは白の釉薬がベースとして塗られて一度焼成、その上に青、または赤の釉薬が載せられてまた焼成、そして、最後に黒の琺瑯で住所を書いてまたまた焼成、というような工程がうかがえます。また、基盤となる鉄板は単なる平面ではなく、蒲鉾状に加工されていることも分かります。

<その3>京都市の歴史が分かる

右の2枚は現在は中京区のエリアですが、「上京区」と書かれています。昭和4年までの京都市は上京区と下京区しかなく、その2区時代に製作されたことが分かります。当時はおよそ三条通を境にして、上京区と下京区に分かれていました。

日頃、何気なく見ている仁丹町名表示板ですが、じっと眺めていると様々な謎が潜んでいることが分かってきます。しかし、記録はありません。その多くの謎解きに挑んだのが今回の書籍です。まだまだ面白いエピソードが満載、ぜひ、お読みいただければと願っています。

それにしても、昭和3年に登場した琺瑯「仁丹」、まさかミッフィーちゃんと並ぶなんて、“髭のおじさま”も想像すらしなかったことでしょう。なんという展開!

「京都 蔦屋書店」さんは“アートと文化の「伝統と最先端」が共振する場を提案します”と紹介されています。京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を超えた文化財だと私たちは発信してきましたが、ここで違和感なく展示されている姿を見て、さらにアートにまで昇華したのではないかと感じました。新たな発見ができました。

展示は新年を跨いで続けられるとのこと、この機会にぜひご覧いただければと思います。

そして、そのすぐ前には

京都を歩けば「仁丹」にあたる 町名看板の迷宮案内

が展開されています。京都髙島屋に今年10月にオープンした専門店ゾーン「T8」の5階、芸術や建築、京都本などが並ぶギャラリーのようなお洒落な書店です。

日頃は家屋の2階に掲示されていることの多い「仁丹」ですが、ここでは間近で見ることができます。これが100年近く前のものかと驚く美しさ、琺瑯看板のなせるワザをとくとご覧ください。

見どころをご紹介しましょう。

<その1> 手書き文字であることが分かる

通り名や町名の黒い文字は墨やペンキではなく、これも琺瑯であることが分析により判明しています。しかも、すべて手書きなのです。まるで習字のお手本のような美しさ。筆に琺瑯の釉薬を含ませ、習字と全く同じようにササっと書いているのです。その筆使いの様子は、至近距離だからこそありありと見て取れます。

手書きでこれほどバランスよく書くなんて、今の時代なら至難の技です。しかも、謎だらけの仁丹町名表示板、どこで誰が作ったのかはまだ解明できていませんが、昭和3年に何千いや万単位かもしれない数を、手書きで一気に仕上げていく職人さんの技に驚くばかりです。

ちなみに、「区」「万」「寿」など、旧字体が使われています。

<その2>琺瑯看板の造りが分かる

琺瑯看板は釉薬の色の数だけ、高温での焼成作業という工程が必要です。看板の傷跡からは、先ずは白の釉薬がベースとして塗られて一度焼成、その上に青、または赤の釉薬が載せられてまた焼成、そして、最後に黒の琺瑯で住所を書いてまたまた焼成、というような工程がうかがえます。また、基盤となる鉄板は単なる平面ではなく、蒲鉾状に加工されていることも分かります。

<その3>京都市の歴史が分かる

右の2枚は現在は中京区のエリアですが、「上京区」と書かれています。昭和4年までの京都市は上京区と下京区しかなく、その2区時代に製作されたことが分かります。当時はおよそ三条通を境にして、上京区と下京区に分かれていました。

日頃、何気なく見ている仁丹町名表示板ですが、じっと眺めていると様々な謎が潜んでいることが分かってきます。しかし、記録はありません。その多くの謎解きに挑んだのが今回の書籍です。まだまだ面白いエピソードが満載、ぜひ、お読みいただければと願っています。

それにしても、昭和3年に登場した琺瑯「仁丹」、まさかミッフィーちゃんと並ぶなんて、“髭のおじさま”も想像すらしなかったことでしょう。なんという展開!

「京都 蔦屋書店」さんは“アートと文化の「伝統と最先端」が共振する場を提案します”と紹介されています。京都の仁丹町名表示板は、今や広告の域を超えた文化財だと私たちは発信してきましたが、ここで違和感なく展示されている姿を見て、さらにアートにまで昇華したのではないかと感じました。新たな発見ができました。

展示は新年を跨いで続けられるとのこと、この機会にぜひご覧いただければと思います。

~京都仁丹樂會~

2023年12月12日

「5/800」を探せ!

「800分の5」を探せとは、京都の市バス800台から5台を探し出せ、というミッションです。

このようなバスです!

実は、今回の書籍、出版社の青幻舎さんが市バスに広告を出してくださったのです。

車体後部の看板です。そのバスが5台あるとのこと。そして、市バスは約800台あるとのこと。

果たして、800台の中から特定の5台を見つけ出すことは、容易なことなのでしょうか?

途方もない数値に見えますが、単純計算では160台に1台、どこかのバス停で160台見送ったら1台は見られる計算です。でも、ひとつのバス停で160台も粘るのはあまりにしんどい。

そこで考えたのが京都駅前のバスターミナルです。ここなら、バスが色んな方向からやってきては、出ていきます。それも単なる通過ポイントではなく、ターミナルの中をぐるっと回るから、シャッターチャンスも増えるはず。これは効率抜群ではないか!と考えました。

そう高を括って、このミッションに挑みました。

12月11日、午前10時過ぎ、京都駅前のバスターミナルに立ちます。バスの出入りは凄まじく、良いアイデアだったと自画自賛。案の定、10分ほどで真新しい看板を取り付けた目的のバスがやってきました! しかし、より良い撮影ポイントへと移動している間にバスは姿を消してしまったのです。見事に、撮影失敗!

でも、この調子ならまたすぐに来るだろうと待ち続けます。東京の木製「仁丹」は”9万分の1”だったのだから、”800分の5”なんて楽勝だと、自分に言い聞かせながら待つこと2時間。全然、来ません。もうお昼、ちょっと心が折れてしまいました。

午後は仕切り直しです。

実は、青幻舎さんの公式X(旧Twitter)によれば、“四条通によく出没するらしい”と案内されていたので、素直に従ってみることにしました。そして、四条烏丸から四条河原町へとアテもなく歩き出そうとしたその時でした。すれ違った27系統を振り返って見てみると、付いているではないですか!探し求めている看板が。行き先は、太秦天神川。機転を利かせて地下鉄で追いかけましたが、残念ながら間に合いませんでした。先回りできると思ったのですが、またもや撮影失敗。

が、しかし、予期せぬことが。

太秦天神川のバスターミナルに入って来た75系統に付いているではないですか!

それが、冒頭の写真なのです。遂に、撮影に成功しました!

実に楽しくさせてくれるデザインです。周囲の青色も琺瑯仁丹を連想させてくれます。今回、この看板を探すのに随分と色々な看板を見てきましたが、センスはピカイチだと思います。

京都駅前で狙う、地下鉄で先回りする、と知恵を絞った作戦はいずれも失敗に終わり、何ら予想もしていなかった偶然に助けられたという、なんだか複雑な心境でした。

なお、四条烏丸で見かけた27系統(車体№4041)、撮影できた75系統(車体№3783)はいずれも梅津営業所のバスです。朝、京都駅で目撃したのも№は不明ですが75系統でした。少なくても梅津営業所には5台のうち2台が居ることは判明しました。北白川~松尾橋の3系統や循環201系統も梅津営業所ですから、これらのバスが充当されれば京都一の繁華街で見ることができることでしょう。

さて、残る3台は何処? 広告期間は来年1月初旬ぐらいまでのはずです。

今回は右京区役所の前での撮影でしたが、それまでに、四条通や河原町通、あるいは平安神宮の大鳥居などと一緒にカメラに収めたいものです。

目撃情報がございましたら、情報提供いただければ嬉しく思います。

このようなバスです!

実は、今回の書籍、出版社の青幻舎さんが市バスに広告を出してくださったのです。

車体後部の看板です。そのバスが5台あるとのこと。そして、市バスは約800台あるとのこと。

果たして、800台の中から特定の5台を見つけ出すことは、容易なことなのでしょうか?

途方もない数値に見えますが、単純計算では160台に1台、どこかのバス停で160台見送ったら1台は見られる計算です。でも、ひとつのバス停で160台も粘るのはあまりにしんどい。

そこで考えたのが京都駅前のバスターミナルです。ここなら、バスが色んな方向からやってきては、出ていきます。それも単なる通過ポイントではなく、ターミナルの中をぐるっと回るから、シャッターチャンスも増えるはず。これは効率抜群ではないか!と考えました。

そう高を括って、このミッションに挑みました。

12月11日、午前10時過ぎ、京都駅前のバスターミナルに立ちます。バスの出入りは凄まじく、良いアイデアだったと自画自賛。案の定、10分ほどで真新しい看板を取り付けた目的のバスがやってきました! しかし、より良い撮影ポイントへと移動している間にバスは姿を消してしまったのです。見事に、撮影失敗!

でも、この調子ならまたすぐに来るだろうと待ち続けます。東京の木製「仁丹」は”9万分の1”だったのだから、”800分の5”なんて楽勝だと、自分に言い聞かせながら待つこと2時間。全然、来ません。もうお昼、ちょっと心が折れてしまいました。

午後は仕切り直しです。

実は、青幻舎さんの公式X(旧Twitter)によれば、“四条通によく出没するらしい”と案内されていたので、素直に従ってみることにしました。そして、四条烏丸から四条河原町へとアテもなく歩き出そうとしたその時でした。すれ違った27系統を振り返って見てみると、付いているではないですか!探し求めている看板が。行き先は、太秦天神川。機転を利かせて地下鉄で追いかけましたが、残念ながら間に合いませんでした。先回りできると思ったのですが、またもや撮影失敗。

が、しかし、予期せぬことが。

太秦天神川のバスターミナルに入って来た75系統に付いているではないですか!

それが、冒頭の写真なのです。遂に、撮影に成功しました!

実に楽しくさせてくれるデザインです。周囲の青色も琺瑯仁丹を連想させてくれます。今回、この看板を探すのに随分と色々な看板を見てきましたが、センスはピカイチだと思います。

京都駅前で狙う、地下鉄で先回りする、と知恵を絞った作戦はいずれも失敗に終わり、何ら予想もしていなかった偶然に助けられたという、なんだか複雑な心境でした。

なお、四条烏丸で見かけた27系統(車体№4041)、撮影できた75系統(車体№3783)はいずれも梅津営業所のバスです。朝、京都駅で目撃したのも№は不明ですが75系統でした。少なくても梅津営業所には5台のうち2台が居ることは判明しました。北白川~松尾橋の3系統や循環201系統も梅津営業所ですから、これらのバスが充当されれば京都一の繁華街で見ることができることでしょう。

さて、残る3台は何処? 広告期間は来年1月初旬ぐらいまでのはずです。

今回は右京区役所の前での撮影でしたが、それまでに、四条通や河原町通、あるいは平安神宮の大鳥居などと一緒にカメラに収めたいものです。

目撃情報がございましたら、情報提供いただければ嬉しく思います。

~shimo-chan~

2023年11月09日

11月下旬発売!

京都仁丹樂會のこの10年あまりの研究成果などをまとめた書籍、

京都を歩けば「仁丹」にあたる ~町名看板の迷宮案内~

はいよいよ今月下旬に発売される運びとなりました。

帯付きのデザインは、こんな感じになります。 なかなかのインパクトです。

書籍全体のデザインは、すでに600冊以上を世に送り出された画家・装丁家の矢萩多聞さんです。著書も、「インドまるごと多聞典」(春風社)、「インドしぐさ事典」(ambooks)、「偶然の装丁家」(晶文社)などがあります。

そして表紙カバーや本文に登場するイラストは、画集『神保町』(夏葉社)、『御所東考現学』(誠光社)、『本屋図鑑』(夏葉社)などの著書のあるイラストレーター得地直美さんです。

200頁におよぶボリュームですが、お陰様で、柔らかく読み易い素敵な仕上がりにしてくださいました。

すでに出版社である青幻舎のオンラインショップやAmazonなどでも予約が始まっております。

書店にも今月下旬から並びだすかと思います。

京都を歩けば「仁丹」にあたる ~町名看板の迷宮案内~

はいよいよ今月下旬に発売される運びとなりました。

帯付きのデザインは、こんな感じになります。 なかなかのインパクトです。

書籍全体のデザインは、すでに600冊以上を世に送り出された画家・装丁家の矢萩多聞さんです。著書も、「インドまるごと多聞典」(春風社)、「インドしぐさ事典」(ambooks)、「偶然の装丁家」(晶文社)などがあります。

そして表紙カバーや本文に登場するイラストは、画集『神保町』(夏葉社)、『御所東考現学』(誠光社)、『本屋図鑑』(夏葉社)などの著書のあるイラストレーター得地直美さんです。

200頁におよぶボリュームですが、お陰様で、柔らかく読み易い素敵な仕上がりにしてくださいました。

すでに出版社である青幻舎のオンラインショップやAmazonなどでも予約が始まっております。

書店にも今月下旬から並びだすかと思います。

~京都仁丹樂會~

2023年11月02日

古そうな仁丹看板

仁丹の町名表示板ではありませんが、いわゆる一般的な「仁丹看板」の話題です。

かつての同僚から、『仁丹看板、あるよ』との知らせを受け、現地へ行ってみました。

場所は滋賀県内のとある場所、クルマで通りすがりに見つけたそうです。

琺瑯看板だろうと思い込んで訪れてみたものの、驚きました!

そうではなく、今までに見たことのないものだったのです。

お馴染みの大礼服の商標はなく、商品名「仁丹」のみの看板でした。

文字看板とか切り文字看板と言われる部類ですね。

このデザイン性に乏しい文字の形、見るからにかなり古そうです。

「仁」と「丹」を一文字ずつ描いた正方形の琺瑯看板をセットで貼るケースはよくありましたが、これは琺瑯ではなく、ただのブリキです。

おそらく設置当初は赤色に塗装されていたものと想像しますが、今は茶色に錆びて背後の板塀に同化しており、そこに仁丹があることを気付かせないかもしれません。

よくぞ見つけてくれたと感謝です。

が、しかし、まじまじと見つめているうちに、次第に違和感が増幅してきました。

これは切り文字看板と言うよりも、何枚かの短冊型のブリキでもって文字を形成させているだけではないですか。まるでマッチ棒で文字を描くかのように、です。

「仁」の字は、各短冊の重なり具合から、次の①~④の順に釘で貼っていったと考えられます。

先ずは①を水平に、その下に②を平行に貼って「つくり」を完成させる。

次に「へん」の③を縦に、最後に④を斜めに貼って完成させようとしたところ、最上部が壁の水平部材にぶつかってしまった。でも、ここまでやったのだからエイヤーとやっちゃえと強行した、そんな職人さんの姿を思い浮かべてしまいます。

次は「丹」の字です。

⑤⑥⑦と縦に貼って、その上から⑧を水平に貼る。

次に⑨を縦向きに貼るが、曲線に見せかけるために少し斜めにする。

続いて⑩だが、⑨と同じサイズの短冊かもしれないけど、もしかしたら⑦と一体の可能性もあり得るかも。

そして、⑪を取り付けるも、長さが足りないので左端に⑫の小さなパーツを貼ってごまかした。

⑫の部分をアップすると次のようになるのですが、不足分を継ぎ足したことは明らかです。

なぜ、長いものを用意しなかったのか? もしかしたらできなかった? ⑪の長さが、元々材料となったブリキの大きさの規格から最大だったのでは? それはもしや半間である約90cm? 帰宅後に撮影してきた写真を睨みながら、いろんなことを考え込んでしまい、メジャーで測量しておくべきだったと後悔しきりです。

写真から判断すると、9~10種類の長さの短冊を用意しておけば「仁丹」の2文字を作ることができそうです。

これを看板と呼んで良いのかどうか、ちょっと疑問に思いますが、屋外広告には違いありません。ちょうど近くに鉄道が開通したのが大正の末期なので、その車窓から見えるように設置したのでしょう。

「仁丹」の発売が明治38年、琺瑯看板が普及し出したのが大正末期、京都市に数多く残る琺瑯の仁丹町名表示板の設置が昭和3年として、森下仁丹さんが琺瑯看板を採用する直前にはこのようなペンキ塗りのブリキの文字看板も使っていた。そのように推理しても無理はないのかなと思います。

かつての同僚から、『仁丹看板、あるよ』との知らせを受け、現地へ行ってみました。

場所は滋賀県内のとある場所、クルマで通りすがりに見つけたそうです。

琺瑯看板だろうと思い込んで訪れてみたものの、驚きました!

そうではなく、今までに見たことのないものだったのです。

お馴染みの大礼服の商標はなく、商品名「仁丹」のみの看板でした。

文字看板とか切り文字看板と言われる部類ですね。

このデザイン性に乏しい文字の形、見るからにかなり古そうです。

「仁」と「丹」を一文字ずつ描いた正方形の琺瑯看板をセットで貼るケースはよくありましたが、これは琺瑯ではなく、ただのブリキです。

おそらく設置当初は赤色に塗装されていたものと想像しますが、今は茶色に錆びて背後の板塀に同化しており、そこに仁丹があることを気付かせないかもしれません。

よくぞ見つけてくれたと感謝です。

が、しかし、まじまじと見つめているうちに、次第に違和感が増幅してきました。

これは切り文字看板と言うよりも、何枚かの短冊型のブリキでもって文字を形成させているだけではないですか。まるでマッチ棒で文字を描くかのように、です。

「仁」の字は、各短冊の重なり具合から、次の①~④の順に釘で貼っていったと考えられます。

先ずは①を水平に、その下に②を平行に貼って「つくり」を完成させる。

次に「へん」の③を縦に、最後に④を斜めに貼って完成させようとしたところ、最上部が壁の水平部材にぶつかってしまった。でも、ここまでやったのだからエイヤーとやっちゃえと強行した、そんな職人さんの姿を思い浮かべてしまいます。

次は「丹」の字です。

⑤⑥⑦と縦に貼って、その上から⑧を水平に貼る。

次に⑨を縦向きに貼るが、曲線に見せかけるために少し斜めにする。

続いて⑩だが、⑨と同じサイズの短冊かもしれないけど、もしかしたら⑦と一体の可能性もあり得るかも。

そして、⑪を取り付けるも、長さが足りないので左端に⑫の小さなパーツを貼ってごまかした。

⑫の部分をアップすると次のようになるのですが、不足分を継ぎ足したことは明らかです。

なぜ、長いものを用意しなかったのか? もしかしたらできなかった? ⑪の長さが、元々材料となったブリキの大きさの規格から最大だったのでは? それはもしや半間である約90cm? 帰宅後に撮影してきた写真を睨みながら、いろんなことを考え込んでしまい、メジャーで測量しておくべきだったと後悔しきりです。

写真から判断すると、9~10種類の長さの短冊を用意しておけば「仁丹」の2文字を作ることができそうです。

これを看板と呼んで良いのかどうか、ちょっと疑問に思いますが、屋外広告には違いありません。ちょうど近くに鉄道が開通したのが大正の末期なので、その車窓から見えるように設置したのでしょう。

「仁丹」の発売が明治38年、琺瑯看板が普及し出したのが大正末期、京都市に数多く残る琺瑯の仁丹町名表示板の設置が昭和3年として、森下仁丹さんが琺瑯看板を採用する直前にはこのようなペンキ塗りのブリキの文字看板も使っていた。そのように推理しても無理はないのかなと思います。

~shimo-chan~

2023年10月17日

研究成果を書籍に!

京都を歩けば「仁丹」にあたる

~町名看板の迷宮案内~

株式会社青幻舎HP 近刊予告

https://www.seigensha.com/books/978-4-86152-936-8/

とうとう書籍を出版することになりました!

京都を歩けば、まちのあちこちで出会う仁丹の町名表示板。

いつしか関心を持ち、そして気が付けばその「魅力」と「謎」の沼にどっぷりハマっていた人たちが、2010年に集まったのが「京都仁丹樂會」なる同好会・研究会でした。

その目的は、実態調査にしろ謎解きにしろ、ひとりではなかなか難しい、だから集まってみんなで協力しようというものでした。

すると、やはり効果がありました。

当初は五里霧中に居るかのような状況でしたが、それぞれの研究成果を持ち寄り、共有し、そして様々な角度から議論しているうちに、閃きがあり、新たな発見があり、それらの相乗効果も働き、ぼんやりと描いていた想像が、次第にシャープな実像になっていきました。

今まで判明した事柄はその都度、当ブログなどで発信してきましたが、ちょうど結成10年を迎えた2020年、一度すっきりまとめてみようじゃないかと、書籍発行の動きが始まりました。

あれから3年経過しましたが、当会設立時より度々取材をしてくださった京都新聞社の樺山聡記者とコラボする形で、この度、株式会社青幻舎さんより出版の運びとなった次第です。

学術論文のようなまとめ方ではなく、ドキュメンタリータッチな読み物として楽しんでいただけるような体裁になっています。

11月中旬~下旬ぐらいに完成するよう、現在、最終調整に励んでおります。

書店に並んだ際には、ぜひ手に取っていただければと思います。

~京都仁丹樂會~

2023年08月19日

パワースポット誕生?

徳川家康と仁丹?

先日、2023年6月30日の京都新聞朝刊を見て、その奇妙な光景に目が点になりました。

家康も「仁丹」を好んで口にしていたという記事ではありません。いくら超ロングセラー商品でも、それは無理です。

早速、現地へ行ってみました。ここです。

確かに、紛れもなく、仁丹と徳川家康が至近距離におられるではないですか。

場所は、上京区の佐々木酒造さんの蔵です。

この仁丹町名表示板は今から10年前に佐々木酒造さんご協力のもと設置させていただきました。

その経緯については、当ブログ2013年07月27日の記事「佐々木酒造さんに仁丹町名表示板設置!」をご覧ください。

さて、新聞記事の内容は、次のような石碑が建てられたというものでした。

佐々木酒造さんの所在地には、その昔、徳川家康が住んでいたというのです。

その邸宅跡だという石碑でした。

ここは「聚楽第」の南に当たり、徳川家康の邸宅があったという史料に合致するのだそうです。

横には詳しい説明板も設置され、それによれば幕末には北側に徳川幕府若年寄の永井尚志邸宅があり、新選組局長近藤勇や坂本龍馬も訪問していたとあります。

なんとビッグな名前のオンパレードでしょうか。

そもそも、佐々木酒造さんといえば洛中唯一の酒蔵であり、俳優佐々木蔵之介さんのご実家としても有名です。そして、そこにはその昔、徳川家康が住み、近藤勇や坂本龍馬も近所を歩いていた。さらには、今年創業130周年を迎えた森下仁丹創業者にして日本の広告王の異名を持つ森下博氏も参集。

この時空の重なり、まさにパワースポットに思えてきました。

ちなみに、この石碑を建てられたのはNPO法人「京都歴史地理同好会」であり、その理事長は「御土居堀ものがたり」などで知られる中村武生先生です。先生の著書「京都の江戸時代をあるく」のあとがきでは、京都では「鎌倉・室町時代はまだしも、江戸時代なんて『昨日』のように扱われる」と述べられていたのが印象的でした。同じ尺度で言えば、仁丹町名表示板に関わる謎はまさに“今日”なのです。にもかかわらず、謎の多いことにもどかしさを感じます。

先日、2023年6月30日の京都新聞朝刊を見て、その奇妙な光景に目が点になりました。

家康も「仁丹」を好んで口にしていたという記事ではありません。いくら超ロングセラー商品でも、それは無理です。

早速、現地へ行ってみました。ここです。

確かに、紛れもなく、仁丹と徳川家康が至近距離におられるではないですか。

場所は、上京区の佐々木酒造さんの蔵です。

この仁丹町名表示板は今から10年前に佐々木酒造さんご協力のもと設置させていただきました。

その経緯については、当ブログ2013年07月27日の記事「佐々木酒造さんに仁丹町名表示板設置!」をご覧ください。

さて、新聞記事の内容は、次のような石碑が建てられたというものでした。

佐々木酒造さんの所在地には、その昔、徳川家康が住んでいたというのです。

その邸宅跡だという石碑でした。

ここは「聚楽第」の南に当たり、徳川家康の邸宅があったという史料に合致するのだそうです。

横には詳しい説明板も設置され、それによれば幕末には北側に徳川幕府若年寄の永井尚志邸宅があり、新選組局長近藤勇や坂本龍馬も訪問していたとあります。

なんとビッグな名前のオンパレードでしょうか。

そもそも、佐々木酒造さんといえば洛中唯一の酒蔵であり、俳優佐々木蔵之介さんのご実家としても有名です。そして、そこにはその昔、徳川家康が住み、近藤勇や坂本龍馬も近所を歩いていた。さらには、今年創業130周年を迎えた森下仁丹創業者にして日本の広告王の異名を持つ森下博氏も参集。

この時空の重なり、まさにパワースポットに思えてきました。

ちなみに、この石碑を建てられたのはNPO法人「京都歴史地理同好会」であり、その理事長は「御土居堀ものがたり」などで知られる中村武生先生です。先生の著書「京都の江戸時代をあるく」のあとがきでは、京都では「鎌倉・室町時代はまだしも、江戸時代なんて『昨日』のように扱われる」と述べられていたのが印象的でした。同じ尺度で言えば、仁丹町名表示板に関わる謎はまさに“今日”なのです。にもかかわらず、謎の多いことにもどかしさを感じます。

~shimo-chan~

2023年07月17日

祇園祭と仁丹~前祭~

本日、7月17日は、祇園祭の前祭。山鉾巡行日でもあります。

少し意外かもしれませんが、仁丹町名表示板と祇園祭のコラボが見られるポイントが何か所かあります。そのベストなポイントは、ここ山伏山かなと思います。

「下京区 室町通蛸薬師下ル山伏山町」の仁丹町名表示板が左端に見えます。

日頃は町家の、それも樋に少し身を隠すようにひっそりと佇んでいるので、気付く人は少ないでしょうが、祇園祭ともなれば表舞台に立つ仁丹なのです。

今は中京区だけど、仁丹は「下京區」。

中京区が誕生する直前の昭和3年に一気に設置されたであろう琺瑯仁丹は、今年で95歳!

今年も見られてホッとしました。

少し意外かもしれませんが、仁丹町名表示板と祇園祭のコラボが見られるポイントが何か所かあります。そのベストなポイントは、ここ山伏山かなと思います。

「下京区 室町通蛸薬師下ル山伏山町」の仁丹町名表示板が左端に見えます。

日頃は町家の、それも樋に少し身を隠すようにひっそりと佇んでいるので、気付く人は少ないでしょうが、祇園祭ともなれば表舞台に立つ仁丹なのです。

今は中京区だけど、仁丹は「下京區」。

中京区が誕生する直前の昭和3年に一気に設置されたであろう琺瑯仁丹は、今年で95歳!

今年も見られてホッとしました。

~shimo-chan~