2011年08月01日

仁丹町名表示板 実例のまとめ

以上が、京都市以外の地域における仁丹町名表示板です。

これらをまとめると次のようになります。

都市毎にそれぞれのデザインを持っており、似ているようでも細部を観察すると結構違いがあることに改めて驚かされます。

これらの違いを一覧できるようにと、大きさのスケールも合わせて並べてみました。

また、各都市における商標も画像で比較してみましょう。

上の比較表では表現できなかった違いがお分かりいただけるかと思います。

ほとんど間違い探しの世界ですが、、、

顔を見ていると、ビスマルクご自身が何人かおられるようにも見えますね。

京都 伏見 大津

大阪(赤仁丹) 大阪(黒仁丹) 奈良

他都市との比較分析、まだまだ十分とは言えないでしょうが、これらの違いから何等かの新しい発見につながることを期待して、基礎講座「京都市以外の仁丹町名表示板」を終わります。

さらなる都市で発見されることも祈っています。

やっぱり京都が一番!

ところで、こうして各地の仁丹町名表示板を見てきて、京都市は現存枚数がダントツであるのみならず、大きさも特別であり、さらにはデザインも最も美しいことを再認識しました。

やっぱり京都のが一番!と言うのはいささか手前味噌でしょうか?

ということで、京都市における仁丹町名表示板の位置づけを確認したうえで、次からはいよいよお待ちかね、当ブログの本題である京都市における仁丹町名表示板のお話に移ります。

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

2011年07月31日

仁丹町名表示板 伏見市の場合

最後は「伏見市」です。

とは言っても、現在の「京都市伏見区」のことなのですが、仁丹町名表示板が10枚程度現存しています。

①設置時期

設置時期が不明確な仁丹町名表示板にあって、ここ伏見市だけはかなり正確に絞れます。

ご存知のとおり、伏見市が存在したのはほんの短期間、「昭和4年5月1日~昭和6年3月31日」のわずか1年と11ヶ月のことです。

にもかかわらず、仁丹町名表示板には明らかに右横書きで『伏見市』とあるのです。

もうこれは、その昭和4年5月1日~昭和6年3月31日の間に設置されたとしか言えません。

そして、非常に興味深いことは京都市のミニバージョンのようなデザインであるということです。

伏見市が誕生したときから、京都市に吸収合併されることが決まっていたので、森下仁丹もそこのところを意識したのかもしれませんね。

とりあえず、前例と同様に分析してみましょう。

②大きさ

縦60cm、横12cm。これは奈良市と同じですね。

③縁取り

京都市と同じく青の太いライン。

④住所の色

京都市は黒でしたが、ここ伏見は青のインクに変わります。そして、文字ごと焼成されているようです。

⑤商標の位置

下のものばかりで、商品ロゴはありません。

⑥ビスマルク

これは京都と同じく肩より上は青で、胴体部分が赤。じゃ、京都と同じだと言いそうになるのですが、よくよく見ると赤い勲章の部分も青になっています。

⑦仁丹の色

これは京都と同じく青。

⑧区切りライン

京都と同じく、菱形の横棒があります。

⑨取付穴

上下各1個と左右各2個あります。

と言うわけで、書式で表わすと次のようになります。

伏見市+町名+菱形横棒+商標

京都市と統一性のあるデザインですが、通り名などは使用しない地域なので縦の長さがコンパクトになっています。

メンソレータムとの関連

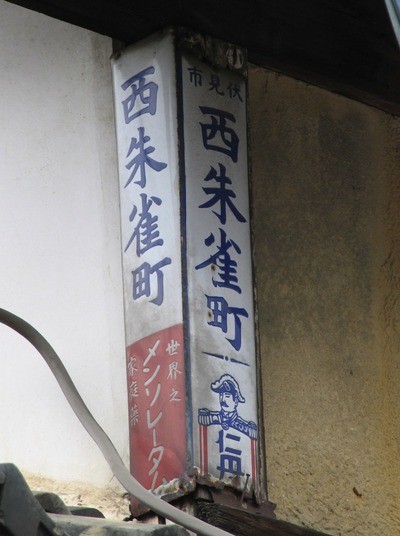

ところで、非常に興味深いことをひとつ。次の写真をご覧ください。

いかがでしょうか?

「西朱雀町」なる書体、仁丹とメンソレータムの両者で見事に一致しますよね。

つまり、製作所が同じと言うことではないのでしょうか。

これを見つけたときは、驚きました。

大阪の森下仁丹が空襲で資料が消滅したというのなら、近江八幡の近江兄弟舎には資料が残っているのではなかろうか?

となると京都の仁丹の様々な謎を解くための突破口になるのではなかろうか?

と胸が高鳴ったものです。

しかし、あいにくこれまた徒労に終わりました。

『伏見市』が消滅してすでに80年も経つというのに、今も誇らしげに掲げられている伏見の仁丹町名表示板。まさにアイデンティティの現れとも映ります。

伏見区という行政区は、西日本では福岡市東区に次ぐ人口を抱え、面積も広大なマンモス行政区です。

ですから分区の話題も度々持ち上がるのですが、そんなときに住民の間から必ず出てくるのが”伏見市に戻す”という意見です。

港町として発展し、京の都の玄関口の役割も果たしてきた伏見。都とは成り立ちが違います。

そういうところから伏見は伏見、というアイデンティティと誇りが生れてくるのでしょう。

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

2011年07月30日

仁丹町名表示板 奈良市の場合

奈良の仁丹町名表示板は、大津と同じく町名だけのシンプルな“これぞ町名表示板”です。

ここでも10枚程度しか見つけていませんが、次のようなことが分かります。

①大きさ

縦60.5㎝ 横12㎝。京都・大阪にくらべて短い印象がまず来ます。

②縁取り

大津、大阪と同様、黒の細いラインがあります。

③商標の位置

現在のところ、下にあるものしか見つかっていません。

④ビスマルク

色は黒しか現在のところ見られません。デザインは戦後似?

⑤「仁丹」の文字の色

赤色。ロゴのデザインは、戦前タイプ。

⑥書体

個性の少ない画一的な筆文字。

大阪と同じく、文字部分はへこんでいてでこぼこしています。

また、ルビが入っているものが目立ちました。

⑦区切りライン

町名と商標の間には京都と同じような菱形のラインが入ります。

⑧商品ロゴ

大阪と同じく、「仁丹歯磨」しか見つかっていません。

⑨ネジ穴

表示板を柱などに取り付けるためのネジ穴ですが、他都市のは上下各1個ずつ、左右各2個ずつの計6箇所ありましたが、奈良のは上下左右は各1個ずつの計4箇所でした。

書式は次のとおりとなります。

町名 + 区切りライン + 商標 + 商品ロゴ

設置時期

設置時期は大阪と同じように「仁丹歯磨」が左横書きであることなどから、戦後ではないかと思われます。

この記事をまとめるにあたり、再度奈良の町を見て回ったところ、田中町の表示板がなくなっていました。

やはり奈良の仁丹町名表示板も風前のともしびといったところでしょう。今、保全しなければ僅かに残った仁丹町名表示板は完全に姿を消してしまうことになるでしょう。

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

2011年07月29日

仁丹町名表示板 大阪市の場合

次に大阪市の町名表示板を見てみましょう。京都市と同じく、今で言う政令指定都市なので行政区名が必要となります。

確認できたのは10枚程度と少ないのですが、次のようなことが判明しました。

①大きさ

縦76㎝ 横11.5㎝。

多少の誤差があるのかもしれませんが、大津市のと同じ規格かもしれません。

②縁取り

これも大津と同じく、黒の細いラインがあります。

③行政区名

京都と違って縦書きですが、4文字になると縦2行書きとなります。

④商標の位置

現在のところ、下にあるものしか見つかっていません。

⑤ビスマルクの色

赤一色もあれば、黒もあります。ただし、黒のものは勲章だけが赤で彩られています。

⑥「仁丹」の文字の色

黒もあれば赤もあります。ただし、ビスマルクが赤ならば仁丹は黒といったように、ビスマルクとは違う色が使われています。仁丹の文字が赤のものを”赤仁丹”、仁丹の文字が黒のものを”黒仁丹”と呼ぶと分かりやすいかな。

黒仁丹

赤仁丹

⑦書体

住所部分は筆文字で書かれてはいますが、京都のような書き手の個性は感じられず、どちらかと言えば画一的です。「區」のような旧漢字も使われていません。

また、触ってみると文字のところがへこんでいてでこぼこしているのです。製法について研究しなければならないようです。

⑧区切りライン

行政区名と町名との間に細いラインが入ります。京都ではお目にかかれませんでした。

さらに、町名と商標の間には京都と同じような菱形のラインが入ります。

⑨商品ロゴ

商標の下に入っていますが、大津とは違って「仁丹歯磨」しか見つかっていません。

はたして他にもあったのでしょうか?

書式は次のようになります。

行政区名+横線+町名+菱形横線+商標+商品ロゴ

設置時期について

商標は戦前バージョンに良く似ているのですが、城東区、生野区、東住吉が誕生したのが、大阪市第3次区再編の1943(昭和18)年4月1日であること、「区」なる新漢字の使用が昭和21年11月16日の当用漢字表告示以後であること、「仁丹歯磨」が左から右に書いてあることなどから、どうやら戦後の設置であることは間違いなさそうです。

京都の表示板が大正末期から昭和初期設置で有に80年を超えようとしているのに、大阪は戦後生まれなのですね。

大阪府の許可証

ところで、大阪の場合は、非常に興味深いことがあるのです。

それは必ずと言っていいほど表示板の下に設置許可のプレートが見られることなのです。

大半が錆で文字が見えなくなっていますが、それでも読み取れるものもあり、「大阪府許可 指令土計第802号 許可月日昭和26年3月16日、寄贈者管理者森下仁丹株式会社 中村政之助」とあるのです。

大阪市ではなくて、大阪府の許可が必要だったようですね。”土計”とは都市計画局のことでしょう。

許可年月日と設置年月日とが必ず合致するとは限らないでしょうが、自然に考えれば許可があって設置でしょうから、この例で言えば昭和26年3月16日直後の設置であったと考えるべきでしょう。

これは大いに参考になる資料だとばかりに、大阪府公文書総合センターに足を運びましたが、残念ながら徒労に終わってしまいました。

東淀川区、住吉区、生野区、旭区、東成区、東住吉区、城東区などに現存していることから見て、戦後に森下仁丹のお膝元である大阪市全域に設置したと考えても不思議ではありません。

市の規模から考えて何千枚単位で設置され、そして消えていった表示板達。いったいどこに行ってしまったのでしょう?

※ 赤仁丹と黒仁丹の定義が逆になっていましたので訂正しました。2011.8.2

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

2011年07月28日

仁丹町名表示板 大津市の場合

先ずは、お隣、大津市における仁丹町名表示板です。

現役は10枚程度でしょうか。その少ない数字からではありますが、次のようなことがわかります。

①大きさ

京都は長さがほぼ91㎝ありますが、大津は縦76㎝、横15cmです。

②縁取り

京都は青の太いラインで縁取りされていますが、大津は黒色の細いラインで施されています。

③商標の位置

京都は上または下にありますが大津は上にしかありません。

④ビスマルクの色

京都は青と赤の2色刷りですが、大津はオレンジ一色です。

※ビスマルクとは商標の人物像の部分のことです。あくまでも”薬の外交官”であってビスマルクではないということですが、直感的にどの部分かを言い表すのに便利なのでこう呼びました。

⑤「仁丹」の文字の色

京都は青色ですが、大津は黒色です。

⑥商品ロゴ

京都には森下仁丹としての商標しか使われていませんでしたが、大津にはそれに加えて、商品のキャッチコピーが描かれているのが特徴です。

と言うことで、書式にしてみると次のようになります。

商標 + 商品ロゴ + 町名

区名がないので、あっさりとしたデザインです。

ところで、キャッチコピーですが、確認できたところでは「仁丹歯磨」「急救護身薬」「日常保健に」「執務勉強に」「旅行運動に」「訪問接客に」といった6種類で、最多は「仁丹歯磨」でした。他のものは内容からして仁丹のキャッチコピーなのかもしれません。

救急が急救となっている表現もあり、時代を感じますね。

このようなキャッチコピー、実は後述の大阪市や奈良市にもあるのですが、いずれも「仁丹歯磨」のみしか確認できていません。しかし、大津市版は10枚程度という母数にしては、なぜか数種類もあり、興味深いところです。

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

2011年07月27日

京都市以外の仁丹町名表示板

森下仁丹の社史によれば、

『1910年(明治43年)から町名表示板を次々に揚げ始めた。当初、大阪・東京・京都・名古屋と言った都市からスタート。日本全国津々浦々と広がる。』とあります。何度も何度も引用されているフレーズです。

しかし、本当に日本全国津々浦々に広がったのでしょうか?

現在、私たちの知るところでは、京都市以外では伏見市、大津市、大阪市、奈良市の4都市だけです。

それならば、神戸市や和歌山市にだって存在していてもよさそうなものです。

第一、社史で言うところの東京や名古屋はどうだったのでしょうか?

もし、古い絵葉書や写真などで確認できている都市があれば、ぜひご教示くださいますようお願いします。

さて、次なる基礎講座は、京都市の仁丹町名表示板を詳しく検討するためにも、先ずは各都市の表示板の違いを順次見ていきたいと思います。

京都市

伏見市

大津市

大阪市

奈良市

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中