2012年09月19日

八坂の塔と仁丹町名表示板

記録が一切残っていない仁丹町名表示板を調べるには、撮影年の分かっている古写真、もしくは一緒に写し込まれている光景から撮影年がある程度絞れる古写真などの情報を集約するのもひとつの方法です。

そういう意味では、後者に該当するであろう古写真を、今回当会のメンバーが入手しました。それがこの絵葉書です。

八坂の五重塔の写真です。

白く飛んでいて分かり難いのですが、赤い矢印の部分に木製仁丹が写っているのです。琺瑯製のように白く見えるのは、木製はそもそも地色が白く塗られていたためでしょう。

商標は上タイプで、金園町とあります。その間は空いていますので、判読まではできませんが、通り名が書かれているのでしょう。

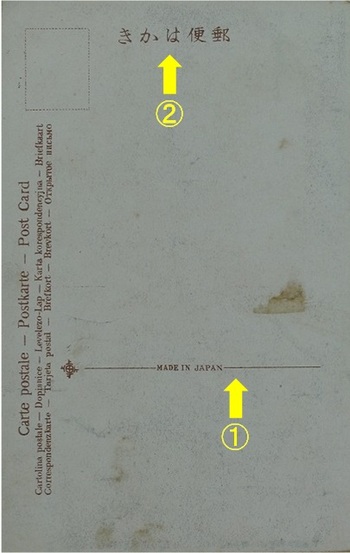

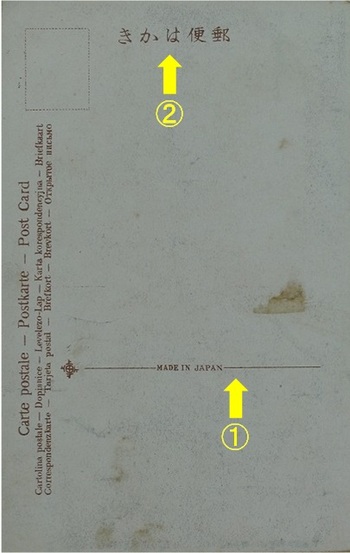

一方、裏面は、こんなふうになっています。

年代の特定は実は表の写真ではなく、裏の様式にあったのでした。

絵葉書を長年研究しておられる京都の寸葉会(すんぱかい)の方のご教示によるとこうです。

●「私製はがき」が登場したのは明治33年10月1日から。

それまでは「官製はがき」しかなかった。

絵葉書は私製はがきである。

黄色の矢印①の仕切り線について

●仕切り線無し 明治33年10月1日~明治40年3月31日の発行

●1/3の位置 明治40年4月1日~大正7年3月31日の発行

●1/2の位置 大正7年4月1日~昭和8年2月15日の発行

黄色の矢印②について

●昭和8年2月15日から「郵便はかき」の“か”が“が”となって「郵便はがき」となる

なのだそうです。

したがって、この問題の絵葉書の仕切り線は1/3の箇所にあるので、大正7年3月31日までに発行されたことが分かるのだそうです。

そして、写真撮影は当然のことながら、それよりも前となります。

『基礎講座六 「設置時期」 ⑦木製のピーク』では木製仁丹について、

始 期 ・・・ 明治43年直後

ピーク ・・・ 大正ひと桁の前半

終 期 ・・・ 大正7,8年

と解説しましたが、今回の絵葉書の発見はこれらのどの時期も、よりシャープにできるものではありませんでしたが、少なくとも大正7年3月31日までには木製仁丹は設置されていたということを明らかにする資料がさらにひとつ増えたということになりました。

寸葉会様、ありがとうございました。

そういう意味では、後者に該当するであろう古写真を、今回当会のメンバーが入手しました。それがこの絵葉書です。

八坂の五重塔の写真です。

白く飛んでいて分かり難いのですが、赤い矢印の部分に木製仁丹が写っているのです。琺瑯製のように白く見えるのは、木製はそもそも地色が白く塗られていたためでしょう。

商標は上タイプで、金園町とあります。その間は空いていますので、判読まではできませんが、通り名が書かれているのでしょう。

一方、裏面は、こんなふうになっています。

年代の特定は実は表の写真ではなく、裏の様式にあったのでした。

絵葉書を長年研究しておられる京都の寸葉会(すんぱかい)の方のご教示によるとこうです。

●「私製はがき」が登場したのは明治33年10月1日から。

それまでは「官製はがき」しかなかった。

絵葉書は私製はがきである。

黄色の矢印①の仕切り線について

●仕切り線無し 明治33年10月1日~明治40年3月31日の発行

●1/3の位置 明治40年4月1日~大正7年3月31日の発行

●1/2の位置 大正7年4月1日~昭和8年2月15日の発行

黄色の矢印②について

●昭和8年2月15日から「郵便はかき」の“か”が“が”となって「郵便はがき」となる

なのだそうです。

したがって、この問題の絵葉書の仕切り線は1/3の箇所にあるので、大正7年3月31日までに発行されたことが分かるのだそうです。

そして、写真撮影は当然のことながら、それよりも前となります。

『基礎講座六 「設置時期」 ⑦木製のピーク』では木製仁丹について、

始 期 ・・・ 明治43年直後

ピーク ・・・ 大正ひと桁の前半

終 期 ・・・ 大正7,8年

と解説しましたが、今回の絵葉書の発見はこれらのどの時期も、よりシャープにできるものではありませんでしたが、少なくとも大正7年3月31日までには木製仁丹は設置されていたということを明らかにする資料がさらにひとつ増えたということになりました。

寸葉会様、ありがとうございました。

Posted by 京都仁丹樂會 at 22:10│Comments(0)

│トピックニュース