2013年08月04日

サミゾチカラ式琺瑯看板研究所 訪問記

2011年2月11日、すなわち2年前の仁丹の日、大阪企業家ミュージアムにて、琺瑯看板研究の第一人者、佐溝力さんの講演会がありました。

当会からも数名が参加、すっかり佐溝さんのファンとなりました。以来、いつか佐溝さんの琺瑯看板研究所に訪問しようとなり、さる28日の日曜日、ようやく実現できました。

場所は愛知県は豊川市。

18きっぷで京都から片道4時間弱ですが、まさに大人の遠足、アッと言う間の道中でした。

お昼前に豊川駅に到着した私たちは、先ずは豊川稲荷の門前町で腹ごしらえです。

さすが佐溝さんのお膝元とあって琺瑯看板がいっぱい!

と思ったらサミゾコレクションの一部が貸し出されているそうです。

「なつかし青春商店街」と銘打ってのレトロなまちなみ造りに一役買っていました。

お昼ご飯は、きしめん・田楽・天むす・わさび入りいなりとまるで名古屋定食でした。

さて、いよいよ念願かなって琺瑯看板研究所前に到着しました。

表札も色々とあり、早速楽しそうです。

写真 ↑ 左が公開用の展示室、右が母屋と思っていたのですが、今やその区別はないとばかりにいずれもコレクションで溢れかえっていました。とにかく、敷地全体がアートでした。

展示室へと案内されましたが、その前にそこら中の壁面を見て、「すごい!」「すご過ぎる!」などなど各自思い思いの感嘆詞が自然と口から飛び出してしまいます。

いよいよ展示室の中へとひとりづず入っていきます。そして、順番に驚きの声が聞こえてきました。入口から仁丹の電柱看板の登場、一体どこから手を付けてよいのやら、いやどこから見たらよいのやら、先ずは心を落ち着かせる必要がありました。

そして、これ ↓ は天井です。壁ではありません。

天井でこんな状況ならば、内壁はもう想像が付くかと思います。

怒涛のコレクションでした! ほんの一例を以下に。

看板だけじゃありません、こんなのもありました。

”男は黙ってサッポロビール!”の三船敏郎さん、オロナイン軟膏の浪花千栄子さん、松山容子さんのサイン入りボンカレーも。

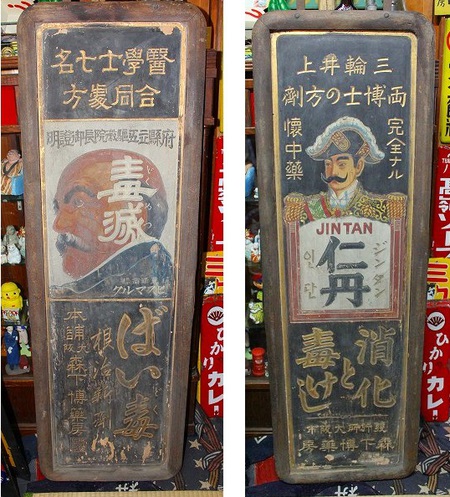

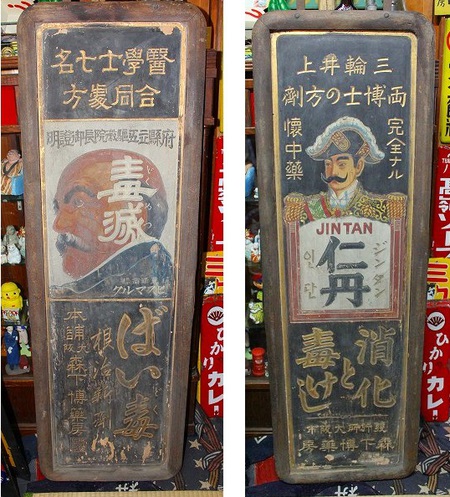

中でも私たちがとりわけ感動したのが、相当初期の仁丹の看板でした。

どちらが表か裏か分かりませんが、仁丹と毒滅で両面となっており、軒先に吊るす木製看板です。手作りだったのでしょうね。芸術品に見えました。

さらにはこんなものも。

売り上げの一部を被災地に義損金に充てたという広告があったように、その延長線上にあるものなのでしょう。

さて、私たちのことを考えて事前に町名表示板も取り揃えてくださっていました。その心配りにも感動です。

町名表示板は、京都のみならず大阪、大津、奈良などが一堂に会しました。

手触りでその造りの違いなども確かめられるというのは、非常に貴重な体験です。

そして、「あれはどこへいったのだ?」と謎だった町名表示板がそこにありました。

平成の仁丹町名表示板復活イベントで、テレビカメラの前で手書きされていたあの仁丹です。

「上る」が「上ル」になっている、あのデモンストレーション用仁丹です。

森下仁丹から贈呈されたとのことです。

そういうわけで、サミゾワールドにどっぷりと浸った、時間を忘れるひとときでした。

まだまだ見たかった、居たかったのは山々でしたが、18きっぷのこと逆算したらもう帰らざるを得なくなりました。

様々な琺瑯看板から世相を読み解かれる佐溝さん。まさにひとつの学問の域にまで達していると私たち誰もが感じ取ったはずです。

最後に、この ↑ 看板は大村昆さんのオロナミンではありません。佐溝さんのサミゾミン?です。ホーローエキス配合だそうです。

楽しい佐溝さんの人柄に触れられる、パロディ作品も随所に潜んでいるのでありました。

以上、興奮冷めやらぬ一日でした。

佐溝力さん、本当にありがとうございました。

当会からも数名が参加、すっかり佐溝さんのファンとなりました。以来、いつか佐溝さんの琺瑯看板研究所に訪問しようとなり、さる28日の日曜日、ようやく実現できました。

場所は愛知県は豊川市。

18きっぷで京都から片道4時間弱ですが、まさに大人の遠足、アッと言う間の道中でした。

お昼前に豊川駅に到着した私たちは、先ずは豊川稲荷の門前町で腹ごしらえです。

さすが佐溝さんのお膝元とあって琺瑯看板がいっぱい!

と思ったらサミゾコレクションの一部が貸し出されているそうです。

「なつかし青春商店街」と銘打ってのレトロなまちなみ造りに一役買っていました。

お昼ご飯は、きしめん・田楽・天むす・わさび入りいなりとまるで名古屋定食でした。

※ ※ ※

さて、いよいよ念願かなって琺瑯看板研究所前に到着しました。

表札も色々とあり、早速楽しそうです。

↑ 佐溝さんに説明を受ける参加者

写真 ↑ 左が公開用の展示室、右が母屋と思っていたのですが、今やその区別はないとばかりにいずれもコレクションで溢れかえっていました。とにかく、敷地全体がアートでした。

展示室へと案内されましたが、その前にそこら中の壁面を見て、「すごい!」「すご過ぎる!」などなど各自思い思いの感嘆詞が自然と口から飛び出してしまいます。

いよいよ展示室の中へとひとりづず入っていきます。そして、順番に驚きの声が聞こえてきました。入口から仁丹の電柱看板の登場、一体どこから手を付けてよいのやら、いやどこから見たらよいのやら、先ずは心を落ち着かせる必要がありました。

そして、これ ↓ は天井です。壁ではありません。

天井でこんな状況ならば、内壁はもう想像が付くかと思います。

怒涛のコレクションでした! ほんの一例を以下に。

↑ 京都ゆかりの伏見の町名表示板や任天堂の木製看板もありました。

看板だけじゃありません、こんなのもありました。

”男は黙ってサッポロビール!”の三船敏郎さん、オロナイン軟膏の浪花千栄子さん、松山容子さんのサイン入りボンカレーも。

中でも私たちがとりわけ感動したのが、相当初期の仁丹の看板でした。

どちらが表か裏か分かりませんが、仁丹と毒滅で両面となっており、軒先に吊るす木製看板です。手作りだったのでしょうね。芸術品に見えました。

さらにはこんなものも。

売り上げの一部を被災地に義損金に充てたという広告があったように、その延長線上にあるものなのでしょう。

※ ※ ※

さて、私たちのことを考えて事前に町名表示板も取り揃えてくださっていました。その心配りにも感動です。

町名表示板は、京都のみならず大阪、大津、奈良などが一堂に会しました。

手触りでその造りの違いなども確かめられるというのは、非常に貴重な体験です。

そして、「あれはどこへいったのだ?」と謎だった町名表示板がそこにありました。

平成の仁丹町名表示板復活イベントで、テレビカメラの前で手書きされていたあの仁丹です。

「上る」が「上ル」になっている、あのデモンストレーション用仁丹です。

森下仁丹から贈呈されたとのことです。

※ ※ ※

そういうわけで、サミゾワールドにどっぷりと浸った、時間を忘れるひとときでした。

まだまだ見たかった、居たかったのは山々でしたが、18きっぷのこと逆算したらもう帰らざるを得なくなりました。

様々な琺瑯看板から世相を読み解かれる佐溝さん。まさにひとつの学問の域にまで達していると私たち誰もが感じ取ったはずです。

最後に、この ↑ 看板は大村昆さんのオロナミンではありません。佐溝さんのサミゾミン?です。ホーローエキス配合だそうです。

楽しい佐溝さんの人柄に触れられる、パロディ作品も随所に潜んでいるのでありました。

以上、興奮冷めやらぬ一日でした。

佐溝力さん、本当にありがとうございました。

~京都仁丹樂會 滋ちゃん・ずんずん・idecchi・デナ桜・テント虫・たけちゃん・shimo-chan~

Posted by 京都仁丹樂會 at 08:37│Comments(0)

│トピックニュース