2014年08月20日

鞆の浦 仁丹探訪記(1)

鞆の浦 仁丹町名表示板 探訪記(1)

昨年の夏、18切符を使い、まるで京都仁丹樂會の“大人の遠足”のように、愛知県豊川市のサミゾ琺瑯看板研究所を訪問しましたが、今年の夏は広島県福山市の「鞆の浦」へ行ってきました。

「鞆の浦」からは様々なことが連想されるのではないでしょうか?

古い港町、情緒ある町並み、仙酔島、鯛網、坂本龍馬、いろは丸、朝鮮通信使、鞆城、ポニョ、架橋問題、鞆鉄道、ボンネットバスなどなど、人それぞれの好みや趣味で思い浮かぶものも違うでしょうが、それらに加えて私たちが共通して連想するのが「仁丹」なのです。

実は森下仁丹株式会社の創始者森下博の出身地でもあり、この春、創業120周年記念事業の一環として鞆の浦に15枚の仁丹町名表示板が設置されたのです。この件については、すでに

鞆の浦に仁丹町名表示板設置

鞆の浦に仁丹町名表示板設置される!

などでお知らせしているところです。

そこで当会では、以前より一度訪れてみたいと思っていた鞆の浦へこの機会に出かけることにしました。

実施は7月12日の土曜日、鞆港のバス停に13時現地集合、各自思い思いに15枚の仁丹を探して再びバス停に集合、と言う何とも統制のあるようなないような不思議な団体行動です。

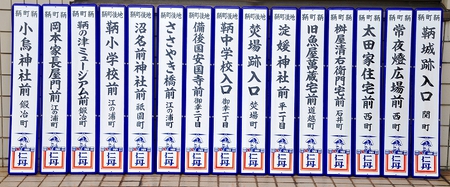

ルールは設置場所は事前に調べない、観光マップと森下仁丹さんが発表したこの↓写真だけを頼りに探すというものです。

つまりは、まち歩きを楽しみながら仁丹を見つけた時のあの感動を味わおうという訳です。

※ ※ ※

さて、実施日が近づくとともに特別警戒警報も発せられた台風8号までもが近づいて来ました。一時は心配しましたが、何とか台風の影響からは逃れたものの、直前になって骨折、ぎっくり腰、仕事、お子さんの誕生などで仕方なく欠席する者が続出、結局3人だけの参加となってしまいました。

いよいよ当日、集合場所へと向かいます。福山駅から鞆鉄(ともてつ)バスに乗って30分、終点の鞆港に到着しました。現地集合と言いながらも、実は参加者3人とも同じバスに乗り合わせていました。

上の写真は終点の鞆港のバス停です。住宅街の真ん中のように見えるでしょうが、このバス通りはここでぷっつりと途切れており、180度振り返るとそこはもう港なのです。こんな感じです。

私たちの知る港とは何か違うような気がしますよね。なんだか映画のセットのようにも見えます。そうなのです、鞆の浦は近世の港町の姿を留めたままの港だったのです。

※ ※ ※

では、仁丹町名表示板の探索を開始します。港の向こう側には大きな石燈籠があって観光客が集まっているようです。どうやらイチオシの観光ポイントのようです。先ずはそこへ向かうことにしました。

早速、昭和レトロと言った雰囲気の町並みが現れ、テンションが上がります。

燈籠の場所までこのまま海沿いに行けるものと思いましたが、いったん町へ入って迂回する必要がありました。

それにしてもいい雰囲気です。左手に見える海への階段は「雁木(がんぎ)」と言って、潮の満ち引きに影響されずに船に荷を積むための工夫で、かつては瀬戸内で多く見られたようですが、今では長大なものは鞆の浦だけだとか。江戸時代からのものだそうです。

この ↓ 船繋石もなんだかかなり古そうに見えます。

路地を通り抜けてメインストリートへと出ると、現れたのがこの光景。思わず歓声を上げるほどの素晴らしい町並みです。

近頃、無理やりレトロに見せかけた町もありますが、ここは本物であることが実感できます。京都顔負けかも。

さらには、なんだこれ?と思う、こんなお店も!

仁丹町名表示板を見つける前から舞い上がってしまいました。色白の檀蜜さんですが、いささか日に焼けておられました。琺瑯引きだったら良かったのに・・・

そう言えば、”けすくせ”というのは What is this?のフランス語、Qu’est-ce que c’est? を掛けているのかな?

まんまと、なんだこれ? と足を止めてしまいました。

さて、気の趣くままに歩きたい衝動を抑え、先ほどの港へと向かうべく歩を進めると、早くも最初の仁丹町名表示板に出会うことができました。写真の中央に見えます。

1枚目 鞆町鞆 太田家住宅前 西町

太田家住宅とは、江戸・明治期の瀬戸内海を代表する商家として重要文化財に指定されているそうです。

ところで、いかがでしょう? ここは京都かと思うほどに違和感がありません。仁丹町名表示板のデザインが京都と同じことに加え、町並みも似ているからでしょう。

近づいてじっくり観察するとこんな感じです。ピカピカと輝き、実に美しいです。

大きさや色使いなどは京都の平成バージョンと全く同じですが、大きな違いもあります。

先ずは町名表示板と言うよりも観光客に対しての観光名所案内板という点です。通り名を組み合わせる京都独特の住所表示のための大きさゆえ、スペースを埋めるためには致し方ないことでしょう。

もうひとつは黒い文字の部分がぷくっと厚みを持っていて、文字の上から琺瑯でコーティングされていることです。耐久性としては京都以上でしょう。最も多い京都の市中のものは、文字を書いただけで終わっています。

京都、大津、奈良、大阪、八尾の仁丹町名表示板はそれぞれの町ごとにデザインや大きさが異なっているので、鞆の浦も少し違うデザインを期待していたのですが、ご覧のおとりデザインとしては京都と全く同じ結果となりました。ただ、考えようによってはこの形、このデザインのロッドが完成した、増産体制に入れるとも受け取れます。

※ ※ ※

さて、鞆の浦における初めての仁丹町名表示板を間近でじっくり観察し終わって、港へと進みます。港はすぐそこでしたが、相変わらず入ってみたくなる路地やお店などが続き、まっすぐ歩くには誘惑を振り払うためのいささかのエネルギーを要しました。

そして、港が見えると同時に真正面に2枚目の仁丹町名表示板を発見です。

2枚目 鞆町鞆 常夜燈広場前 西町

とあります。海と一緒に撮れるアングルは京都ではあり得ないことで、とても新鮮でした。また、森下仁丹の社史では設置範囲は“全国津々浦々”に及んだとありますが、これぞ津々浦々の具現化と言えるでしょう。

先ほどバス停から望めた港は常夜燈広場と言い、間近に見るとこのような所でした。

鞆の浦の観光スポットとしてハイライトの場所のようです。坂本龍馬の「いろは丸展示館」もありましたが、今回の目的は15枚の仁丹をすべて探し当てること、まだ2枚しか見つけていないとあっては精神的に余裕はなく、今回は見送りです。

常夜燈は高さ5mの石造りで、安政6年(1859年)に建立されたものだそうです。航海のためとあって金毘羅さんが祭られていました。ここにも雁木が見られます。

結構な暑さでもあったので、この光景を眺めながらソフトクリームか何か冷たいものをいう気持ちになりますが、先を急ぎます。

※ ※ ※

今回辿ったルートは、次のとおりです。

~つづく~

京都仁丹樂會 滋ちゃん・たけちゃん・shimo-chan

Posted by 京都仁丹樂會 at 22:06│Comments(2)

│トピックニュース

この記事へのコメント

ひとつひとつの町名が面白そうですね

やはり「鞆幕府」が気になるところ

(テレビの見過ぎ)ですが

紅柄色と看板の色が日に日に馴染んでいく事を楽しみに

将来いつか行きたいと思います。

お疲れ様でした。

やはり「鞆幕府」が気になるところ

(テレビの見過ぎ)ですが

紅柄色と看板の色が日に日に馴染んでいく事を楽しみに

将来いつか行きたいと思います。

お疲れ様でした。

Posted by 東の酒 at 2014年08月24日 14:54

東の酒さん、いらっしゃいませ。

>将来いつか行きたいと思います。

はい、とても素敵な町でした。愛着の湧く町でした。

映画のセットのようなところも随所にありました。

探訪記はまだまだ続きます。

最後までお付き合いいただければ幸いです。

>将来いつか行きたいと思います。

はい、とても素敵な町でした。愛着の湧く町でした。

映画のセットのようなところも随所にありました。

探訪記はまだまだ続きます。

最後までお付き合いいただければ幸いです。

Posted by shimo-chan at 2014年08月24日 21:23