2017年06月05日

仁丹樂會、大人の遠足(現地調査)その1 仁丹第二工場編(1)

わたしたち仁丹樂會では毎月一回定例会議を開いておりますが、5月は例会に代えて「大人の遠足」と題し、丸一日かけて現地調査を実施してきました!その様子をお届けします。

朝8時、東本願寺前に集合したのは滋ちゃん、ずんずん、ゆりかもめ、たけちゃん、masajin、idecchiの総勢6名、車2台に分乗して出発しました。

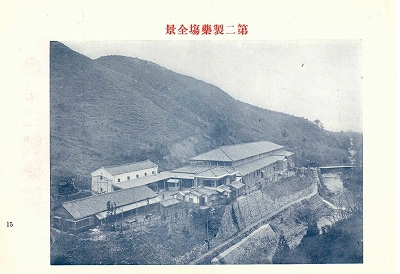

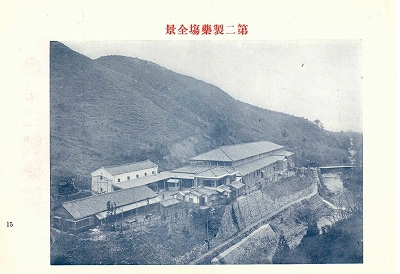

最初に向かったのは、京都府相楽郡瓶原村(現:木津川市加茂町)にあった「仁丹第二工場」の跡地です。創売からわずか数年で日本を代表する家庭薬となり、海外輸出も増加する中で(「明治期の新聞にみる仁丹広告(3)~海外進出と仁丹広告~」)、急増した生産量に対応するため、現在本社がある大阪玉造の第一工場だけで手狭となった森下仁丹は、製粉専門の第二工場を建設し、手作業で行っていた原料生薬の粉砕を、水力を利用した大規模な動力粉砕に一新することを目指しました。1917(大正6)年に完成し、和束川沿いの山間に張り付くように建てられた六百坪あまりの工場では、200メートル上流のダムから取りこんだ水を工場まで引き、ドイツシーメンス社の水力タービンでつくられた150馬力の動力が、500もの石臼を動かしたといいます(『森下仁丹80年史pp.60-61』、『仁丹須知』)。

京奈和道の終点木津インターから、国道163号を木津川に沿って上っていくと、有名な海住山寺、恭仁京跡などの歴史的スポットが続きます。そこからさらに府道5号線で和束町へ向かう少し手前、和束川の渓流沿いに工場跡はありました。この工場は1953(昭和28)年8月の集中豪雨で和束川が氾濫した際、いったん崩落してしまいます。その後再建され、1975(昭和50年)までは工場が存在していたようですが、現在はただの広場のような土地が広がっています。定期的に草刈りが行われているようでした。

上の写真左奥にみえるのが府道から工場跡地に渡ることのできる橋です。その名も「仁丹橋」。

敷地内には謎の物体が…。

こちらよく見ると、タイル張りのなかに何かタービンのようなものがついています。

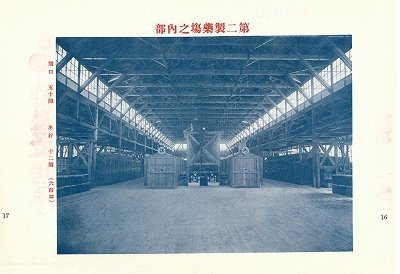

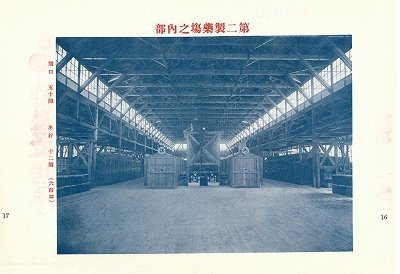

何とこれ、第二工場の写真に載っている150馬力の原動機と同じではありませんか!『仁丹80年史』によれば、動力を電機や蒸気機関とせず、この水力タービンを用いたことにより安価な動力利用が可能となったそうで、同種のタービンは当時の日本でも珍しく大規模なものとして注目されていたとのことです。

工場の対岸には、何やら石組みのようなものが…。

この石組、当時川にかけられていた橋の基礎部分です。現在の「仁丹橋」は昭和28年の水害で工場が崩落した後になってから新たにかけられた橋で、大正時代に工場が新設されたときには、このような立派な橋がかけられていたとのことです。

工場跡地の入り口には、森下仁丹により「仁丹発祥の地」というブリキ板が取り付けられていましたが、かなり昔のもので傷みがひどく、曲がっている有様…。ささやかながら補修をし、訪問記念「仁丹工場跡」プレートを新たに取り付けて来ました。

訪問してわたしたちが感じたのは、「なぜこのような場所に?」という疑問でした。山間の川沿いに張り付くように切り開かれた土地ですし、そもそも大都市まで運ぶにはあまりにも交通の便が悪そうな場所です。両工場の地理関係をgoogleマップに起こすと次のような感じになります。

『仁丹80年史』では、製粉を人力から動力粉砕に切り替えるという第二工場の建設は明治末から構想されており、その条件を満たす場所を探した結果、この土地が選ばれたとあります。この工場でのプロセスを経て、製粉された原料はトラック便で生駒山を越え第一工場に送られたそうです。また、建設に当たっては、ダムの建設で遡上できなくなるアユの稚魚を毎年10万尾上流に放流することなど、地元住民との交渉による信頼関係の構築が図られたそうです。

これらの文面を見ると、第一工場に相対的に立地が近く、かつ、水量が豊富で動力取水の便のよさそうなこの場所をあえて選定したように受け取れますが、このあたり、もう少し当時の事情を知る関係者の方からの情報が必要そうです。

そこでMasajinさんが早速現地の専門家への聞き取りを行ってくれました!その結果は次回!

朝8時、東本願寺前に集合したのは滋ちゃん、ずんずん、ゆりかもめ、たけちゃん、masajin、idecchiの総勢6名、車2台に分乗して出発しました。

最初に向かったのは、京都府相楽郡瓶原村(現:木津川市加茂町)にあった「仁丹第二工場」の跡地です。創売からわずか数年で日本を代表する家庭薬となり、海外輸出も増加する中で(「明治期の新聞にみる仁丹広告(3)~海外進出と仁丹広告~」)、急増した生産量に対応するため、現在本社がある大阪玉造の第一工場だけで手狭となった森下仁丹は、製粉専門の第二工場を建設し、手作業で行っていた原料生薬の粉砕を、水力を利用した大規模な動力粉砕に一新することを目指しました。1917(大正6)年に完成し、和束川沿いの山間に張り付くように建てられた六百坪あまりの工場では、200メートル上流のダムから取りこんだ水を工場まで引き、ドイツシーメンス社の水力タービンでつくられた150馬力の動力が、500もの石臼を動かしたといいます(『森下仁丹80年史pp.60-61』、『仁丹須知』)。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』より

京奈和道の終点木津インターから、国道163号を木津川に沿って上っていくと、有名な海住山寺、恭仁京跡などの歴史的スポットが続きます。そこからさらに府道5号線で和束町へ向かう少し手前、和束川の渓流沿いに工場跡はありました。この工場は1953(昭和28)年8月の集中豪雨で和束川が氾濫した際、いったん崩落してしまいます。その後再建され、1975(昭和50年)までは工場が存在していたようですが、現在はただの広場のような土地が広がっています。定期的に草刈りが行われているようでした。

上の写真左奥にみえるのが府道から工場跡地に渡ることのできる橋です。その名も「仁丹橋」。

敷地内には謎の物体が…。

こちらよく見ると、タイル張りのなかに何かタービンのようなものがついています。

何とこれ、第二工場の写真に載っている150馬力の原動機と同じではありませんか!『仁丹80年史』によれば、動力を電機や蒸気機関とせず、この水力タービンを用いたことにより安価な動力利用が可能となったそうで、同種のタービンは当時の日本でも珍しく大規模なものとして注目されていたとのことです。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』

工場の対岸には、何やら石組みのようなものが…。

この石組、当時川にかけられていた橋の基礎部分です。現在の「仁丹橋」は昭和28年の水害で工場が崩落した後になってから新たにかけられた橋で、大正時代に工場が新設されたときには、このような立派な橋がかけられていたとのことです。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』

工場跡地の入り口には、森下仁丹により「仁丹発祥の地」というブリキ板が取り付けられていましたが、かなり昔のもので傷みがひどく、曲がっている有様…。ささやかながら補修をし、訪問記念「仁丹工場跡」プレートを新たに取り付けて来ました。

**************

訪問してわたしたちが感じたのは、「なぜこのような場所に?」という疑問でした。山間の川沿いに張り付くように切り開かれた土地ですし、そもそも大都市まで運ぶにはあまりにも交通の便が悪そうな場所です。両工場の地理関係をgoogleマップに起こすと次のような感じになります。

『仁丹80年史』では、製粉を人力から動力粉砕に切り替えるという第二工場の建設は明治末から構想されており、その条件を満たす場所を探した結果、この土地が選ばれたとあります。この工場でのプロセスを経て、製粉された原料はトラック便で生駒山を越え第一工場に送られたそうです。また、建設に当たっては、ダムの建設で遡上できなくなるアユの稚魚を毎年10万尾上流に放流することなど、地元住民との交渉による信頼関係の構築が図られたそうです。

これらの文面を見ると、第一工場に相対的に立地が近く、かつ、水量が豊富で動力取水の便のよさそうなこの場所をあえて選定したように受け取れますが、このあたり、もう少し当時の事情を知る関係者の方からの情報が必要そうです。

そこでMasajinさんが早速現地の専門家への聞き取りを行ってくれました!その結果は次回!

京都仁丹樂會 idecchi

Posted by 京都仁丹樂會 at 00:44│Comments(0)

│トピックニュース