2015年04月08日

全国津々浦々の考証(その4)

全 国 津 々 浦 々 の 考 証 (その4)

~東京で仁丹発見!!!②~

前回に続き、東京都公文書館所蔵の東京市の公文書『町名札ニ関スル書類』を手掛かりに大正時代の東京における仁丹の町名表示板設置状況について検証してみたいと思います。東京市からは、大正10年に「町名標示ニ関シ照会ノ件」という文書で、京都をはじめとする主要都市に対してだけでなく、森下仁丹(当時は森下博薬房)の東京支店に対しても町名表示板の設置に関して問い合わせが行われていたのです。

東京市「町名標示ニ関シ照会ノ件」庶発第二三六号(大正10年3月11日) (東京都公文書館所蔵)

上の文書をご覧ください。

「参考資料トシテ必要ニ付貴店施設ニ係ル市内町名札ニ関スル件左記項目ニヨリ御調査ノ上折返シ御回報相煩度此段照会候也」として、

一、始メテ東京市内ニ町名札ヲ取付シタル年月日及其費用枚数

一、第一年后毎年是ガ修補若ハ増設ニ要シタル費用内訳其枚数

について尋ねています。

**********

この問い合わせに対して、森下仁丹からは具体的な回答が寄せられていました!!!この資料を見つけたとき、思わず声が上がりました。たいへん詳細に、設置年月日ならびに予算、掲示場所と枚数までもが回答されているのです。

「町名番地札(仁丹広告入)明細調書」(東京都公文書館所蔵)

上の画像は、大正10年3月14日、東京市神田区錦町にあった仁丹本舗森下博薬房の東京倉庫印が押された、東京市への報告「町名番地札(仁丹広告入)明細調書」です。この調書によると、大正7年12月にはじめて4,530枚を製作し、そのうち352枚が設置されています。それ以降も大正9年10月までの間、合計で92,178枚もの町名表示板が製作され、そのうち90,440枚が東京各所に設置されたことがわかります。私たち京都仁丹樂會が京都市内で埋蔵、消滅も含めて今まで確認した町名表示板の総数は1,380枚、それを麹町区1区(1,876枚)だけで優に超えてしまうのです。いかに東京における設置枚数が多かったが分かるとともに、もし同様の取り組みがなされていたのであれば、京都市内にも相当な枚数の町名表示板が設置されていたのではないか、と想像がつきます。

**********

この調書からはその他にもさまざまな情報が記載されています。たとえば町名表示板の製作費用は釘代や荷造費用などの雑費も含めると総額で45,000円近くにものぼります。明治40年以来の東京市による町名札設置及び追加・補修による設置枚数の合計は、「町名札ニ関スル書類」によれば71,363枚、総予算3,514円余りでした。総額4万5千円を投じた森下仁丹の設置費用がいかに巨額であるかがわかります。

以前「新聞広告に見る仁丹(2)仁丹の急成長と新聞広告」でもご紹介したとおり、森下仁丹は大衆薬「仁丹」の発売以来積極的に広告活動を展開しました。南極観測隊が3個組織されるとまで噂された巨額の広告費を投じていた森下仁丹ですから、これだけの費用を東京への町名表示板設置に投じたこともうなずけます。『森下仁丹80年史』では、その広告費は大正9年に100万円を突破していたとしています。戦前仁丹宣伝部長を務めていた谷本弘氏は

「広告費は大正十二年がレコードであったと思ふ。おそらく百万円を突破したことだろう。その中新聞広告が六分、他の広告費が四分の割合である。」と回想しています。同じく80年史に採録されている年表では、大正9年度の森下仁丹の売上高が558万円となっていますから、広告費に投じられる割合の高さが容易に想像できるかと思います。

また、設置に関わった人員も掲載されています。延べ人数3,960名が411日の日数をかけて東京市内及び東京市近郊地域中に町名表示板を張りまくったということが分かるのです。この掲示作業にかかった人員には、

「此外実地ニ付予備調査等ニ延人員約五百人ヲ要セリ 掲示全部本舗ノ雇員ヲ以テ従事セシメシ為此分ニ対スル金額ハ算出困難ナリ」との注があります。つまり、掲示作業そのものは外注ではなく、仁丹本舗のスタッフが直接行ったということになります。

当時の森下仁丹では拡張部員たちが国内外を駆け回り、看板を設置して回っていたようです。『森下仁丹80年史』によれば、

「販売は代理店に一任し、本舗社員は全員が宣伝拡張員となって、配置売薬商人のように全国津々浦々へ浸透させる。しかし宣伝拡張員は、配置売薬のように薬を売って歩く必要はない。宣伝をして歩けばよい。『仁丹』の看板を配置して歩けばよい。… 突出し看板とともに、鉄道沿線の野立看板、そのほか人目につくあらゆる空間を利用して屋外看板を設置していった。そしてその際、これらの屋外看板の取付けは、業者まかせではなく、すべて従業員が自分たちの手で実施するものであった。…販売3年目の明治40年に開設された東京倉庫の仕事のほとんどは宣伝広告の仕事であり、特に看板の取付けという業務であった。」との記述があります。京都市内の町名表示板も、仁丹の社員たちによって一軒一軒同じような作業が行われていたのかもしれません。

**********

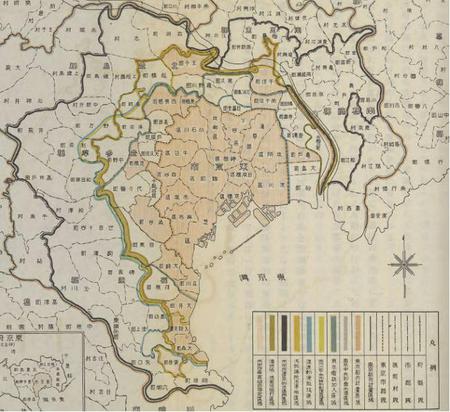

掲示場所のリストをもう少し詳しく見てみたいと思います。現在の東京23区とは異なり、当時の東京市は下の画像にあるように15区から編成されていました。さきほどの「明細調書」の掲示場所リストの中ほどにある「小計」部分まで、74,766枚が東京市内です。その下、15,674枚は、東京市の近隣地域に設置されたものでした。当時の東京市の地図をご覧いただくと、おおよその地理関係が分かるかと思います。

東京市編『東京市域拡張史』(昭和9年)(国会図書館近代デジタルライブラリー)

図の中央が東京市、その周辺に位置する、大井、品川、渋谷、千駄ヶ谷、巣鴨などはまだそれぞれ町であったことがわかります。これら東京市に隣接する地域にも森下仁丹は町名表示板を設置しているのです。

**********

こうした森下仁丹の取り組みに対し、東京市は次のようにまとめています。

「大正七年十二月仁丹本舗森下博ハ市内及隣接町村ニ町名番地札ヲ標掲シ売薬仁丹ノ広告ニ資スルト共ニ一面市内交通ノ便ニ供センコトヲ企画シ警視庁ノ許可ヲ受ケ初メテ四千五百枚ヲ作成各所ニ掲示セリ……此ハ広告ヲ以テ主ナル目的トセルモノナルヲ以テ市街風致上多少ノ欠陥ナキニアラサルモ番地毎ニ明瞭ナル標示札ヲ掲示セルモノナレハ一般交通者ノ為有益ナル施設ノ一ナリトス」

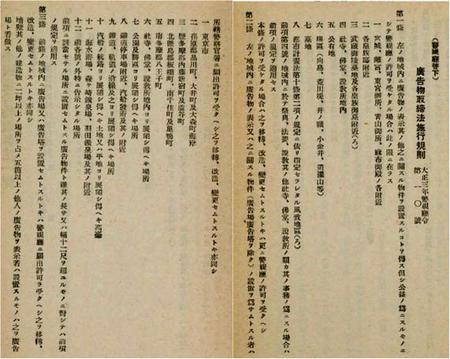

以前「明治期の新聞広告からみる仁丹(6)行政による広告規制と仁丹」のなかでもご紹介したように、森下仁丹が東京市内で展開していた電柱広告に対して、明治42年に警察から「待った」がかけられました。白地に売薬『毒滅』の商像であるビスマルクの像、その上へ更に赤字で『仁丹』の商品名を書くというデザインで製作した電柱広告には風致上問題があり、警視庁の許可内容に反するとして塗り替え命令を受けたものです。当時、売薬業をはじめとして様々な企業が屋外広告に積極的に取り組んだ中で、そのあまりの氾濫ぶりに対して景観上からの批判の声、また行政からの規制の動きが強まっていきました。下の画像に示した警視庁管下における広告物取締法施行規則(大正3年警視庁令第10号)では、以前取り上げた京都における広告物規則に対する規制と同様に、「公益ノ為ニスルモノニシテ警視庁ノ許可ヲ受ケタル場合ハ」取締対象とならないとあります。

商店界編集部(編)『賣出オール戦術』昭和8年、誠文堂(国会図書館近代デジタルライブラリー)

大正7年以降の町名表示板設置にあたっては、警視庁の許可を受けた上で取り付けが行われており、東京市からも「広告を目的とする町名表示板は風致上多少の欠陥は無いわけではないが、有益な施設の一つである」、との評価を受けているのです。「広告益世」を企業理念の重要な柱としていた森下博による、公益性を前面に出しながら企業広告も同時に行うという実に巧妙な戦略がうかがえるのです。

~つづく~

京都仁丹樂會 idecchi

京都仁丹樂會 idecchi

追記 各画像資料の出所について補足しておきました。

Posted by 京都仁丹樂會 at 03:48│Comments(3)

│基礎研究

この記事へのコメント

いつも興味ある記事に感謝しております。確認枚数1380枚の様ですが、堀川、御池、五条通等の大規模な疎開に依る消失は、設置僅か十数年の短き日々でしたのでしょうか。市電敷設や、区画整理、道路拡幅等に依り、無くなった看板は相当数に達しますが、3千枚前後は設置されていたのでしょうか。又、戦前外されて、埋蔵として生き延びた物は、存在するのでしょうか、今後の発表期待致します。

Posted by やっくん at 2015年04月11日 09:16

初めまして。

日頃の記録や研究ありがとうございます。

頭が下がります。

過日の上七軒の仁丹看板盗難には心穏やかざるところがありました。

その仁丹看板が東京にもあると知り、驚きました。

早速この資料を元に探索してみたいと思います。

ただ枚数の多い本所区やその他の地区も先の戦争(東京では応仁の乱ではなく、第二次世界大戦ですが)でかなりの地域が燃えてしまっていますので、残っていそうなところは限られますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

日頃の記録や研究ありがとうございます。

頭が下がります。

過日の上七軒の仁丹看板盗難には心穏やかざるところがありました。

その仁丹看板が東京にもあると知り、驚きました。

早速この資料を元に探索してみたいと思います。

ただ枚数の多い本所区やその他の地区も先の戦争(東京では応仁の乱ではなく、第二次世界大戦ですが)でかなりの地域が燃えてしまっていますので、残っていそうなところは限られますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

Posted by みづき at 2015年04月16日 19:26

みづきさん、いらっしゃいませ。

>早速この資料を元に探索してみたいと思います。

よろしくお願いします!

五里霧中、試行錯誤をしながら、ようやく成果が実ってきたなぁと感じる今日この頃です。この調子なら、東京で現物が見つかるも、まんざら夢じゃないかもしれません。

>先の戦争(東京では応仁の乱ではなく、第二次世界大戦ですが)

京都では先の戦争というのは応仁の乱のことだ、とよく言われますが、まさかと思っていたところ、先日、仁丹町名表示板が設置されているお家のお婆さんとお話ししていると、やはりそのフレーズが出てきました。

今も”現役”なのでした。

では、またお越しくださいね。

>早速この資料を元に探索してみたいと思います。

よろしくお願いします!

五里霧中、試行錯誤をしながら、ようやく成果が実ってきたなぁと感じる今日この頃です。この調子なら、東京で現物が見つかるも、まんざら夢じゃないかもしれません。

>先の戦争(東京では応仁の乱ではなく、第二次世界大戦ですが)

京都では先の戦争というのは応仁の乱のことだ、とよく言われますが、まさかと思っていたところ、先日、仁丹町名表示板が設置されているお家のお婆さんとお話ししていると、やはりそのフレーズが出てきました。

今も”現役”なのでした。

では、またお越しくださいね。

Posted by shimo-chan at 2015年04月18日 08:38