2015年08月28日

仁丹と文学散歩 ~その4 太宰 治~

仁丹と文学散歩 ~その4 太宰 治~

太宰治は最初の小説集出稿に十年をかけ、その間に百篇の小説を破棄し、原稿用紙五万枚を費やして、残ったのはわずか六百枚。それが短編集『晩年』(1936年、文芸春秋社)です。初めての小説に“晩年”と題したのは、これが遺著となると予感したからです。その中の一編「思い出」は、当時の太宰を悩ませていた薬物中毒の混沌とした意識のもとで、自らを人間とは思われていないという、のちの『人間失格』に通底する自己喪失を蒸留させた刹那主義の表出したもので、井伏鱒二が、甲上の出来だと賛辞を奉じた秀作です。

ある日、少年の村にきたサーカスの中に、一人のくろんぼ(註:黒人を指す差別的表現ですが原作のまま掲載)少女がいました。真っ赤な角を生やし人を食うと噂をする村人を少年は嘲笑し、前夜にこっそり小屋に忍び込み、少女が暗闇の檻の中で刺繍をする姿に、侮蔑とかすかな期待を覚えます。興行の曲目が進行し、やがて村人の怒号と拍手の中で半裸の少女が舞台に滑り出てきます。その姿を見たとき、

“少年は、せせら笑ひの影を顏から消した。刺繍は日の丸の旗であつたのだ。少年の心臟は、とくとくと幽かな音を立てて鳴りはじめた。(中略)。くろんぼが少年をあざむかなかつたからである。ほんたうに刺繍をしてゐたのだ。日の丸の刺繍は簡單であるから、闇のなかで手さぐりをしながらでもできるのだ。ありがたい。このくろんぼは正直者だ。燕尾服を着た仁丹の鬚のある太夫(註:団長)が、お客に彼女のあらましの來歴を告げて、それから、ケルリ、ケルリ(註:少女の名)、と檻に向かつて二聲叫び、右手のむちを小粹に振つた。むちの音が少年の胸を鋭くつき刺した。太夫に嫉妬を感じたのである。くろんぼは立ち上がつた。”

少年は、少女が日の丸の旗をくれるに違いないと信じていました。しかし翌日、少女の姿はなく、サーカスの幌馬車は少女を檻に詰めたまま村を去りました。団長の慰みものになりながら旅を続ける少女を、“あれはただの女だ、普段は檻を出て皆と遊んだり、たばこをふかしている、そんな女だ”と繰り返し自嘲することで、自らの性の刹那的な焦燥を塗りつぶす小年が、村はずれで立ち尽くしていました。

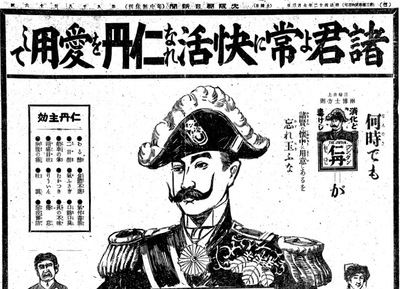

~明治42年7月3日の大阪朝日新聞に掲載された広告より~

文学作品を旅すると、緊張する場面や、扇情的、屈折的、厭世的、実に様々な場面で、突然ぽつんと「仁丹」という文字に遭遇することがあります。そのいかにも無防備な出現と、日常的な存在感に感心させられます。団長の「仁丹」鬚も、当時の口ひげ男性の代名詞として市民生活の景色にさりげなく溶け込み、「大礼服(燕尾服)の仁丹の鬚」としてどこでも見かけるような、身近な存在だったようです。

次回は、宮本百合子を訪ねてみましょう。

~京都仁丹樂會 masajin~

仁丹と文学散歩 ~その15 蘭 郁二郎 ~

仁丹と文学散歩 ~その14 木村 荘八 ~

仁丹と文学散歩 ~その13 正岡 容 ~

仁丹と文学散歩 ~その12 海野 十三 ~

仁丹と文学散歩 ~その11 加能 作次郎 ~

仁丹と文学散歩 ~その10 島崎 藤村 ~

仁丹と文学散歩 ~その14 木村 荘八 ~

仁丹と文学散歩 ~その13 正岡 容 ~

仁丹と文学散歩 ~その12 海野 十三 ~

仁丹と文学散歩 ~その11 加能 作次郎 ~

仁丹と文学散歩 ~その10 島崎 藤村 ~

Posted by 京都仁丹樂會 at 07:25│Comments(0)

│文学と仁丹