2015年12月30日

黒い文字も琺瑯?

黒 い 文 字 も 琺 瑯 ?

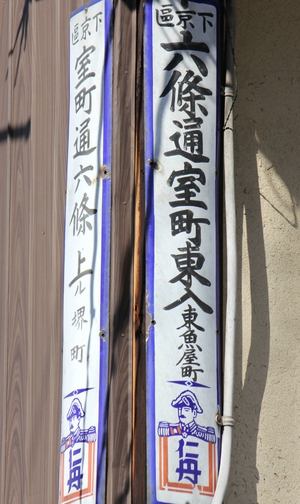

琺瑯看板の一種である仁丹町名表示板。

すでに新聞報道でご存知の方もおられるかと思いますが、その町名の黒い文字の部分も琺瑯であると発表されました。

~2015年11月6日 京都新聞~

~2015年11月14日 毎日新聞 京都地方面~

京都のまちかどでいつも美しく輝いている仁丹町名表示板が設置されたのは大正14年から昭和3年頃までと考えられます(参照:仁丹町名表示板 基礎講座六 「設置時期」⑬まとめ)。

間もなく100年を迎えるのです。

その後に登場した仁丹以外の町名表示板の中にはすでに使い物にならないほど劣化しているものがあるにもかかわらず、仁丹の町名表示板はいつまでも美しさを保っています。その不老長寿の秘訣は一体何なのか? もちろん、本体部分は琺瑯引きだからというのはあるでしょうが、その場その場で違ってくる京都独特の住所表示の部分、あまりにも的確に筆で書かれているので、その手書きの部分がなぜもこう耐久性があるのか、そこが疑問だったのです。

ただし、このような疑問を持つ背景には、工場で完成させてから現場に運び込むよりも、現場で書いてそのまま設置した方が合理的だ、だから京都の仁丹町名表示板の住所部分は手書きなのだ、そのための特殊な墨かペンキがあったのでは、という先入観を持っていたことは否めません。

※ ※ ※

そこで、科学的な根拠を求めて、京都市産業技術研究所に相談を持ちかけたのが、今回報道されたことの始まりとなりました。試験に供するとなると、やはり実物をある程度傷つけることになりますが、提供したのは次のようなものでした。

20年ほど前のことでした。すでに上半分がなくなっており、植木鉢の受け皿として廃品利用されていました。その場所も大宮御池と本来あるべき場所でもなく、町名表示板として機能していなかったものを要らないからということで譲り受けたものだったのです。

※ ※ ※

しかし、分析結果は意外にも町名の文字部分も黒い琺瑯ではということでした。黒い琺瑯とは焼成して黒く発色する琺瑯のことなのですが、琺瑯となれば一般に800~1000度で焼成する工程が必要となります。となると、現場で書いてそのまま設置するという考え方が成り立たなくなります。

そして、このことは今まで有望視されていた“リヤカー説”が成立しなくなることを意味します。リヤカー説とは文字の書かれていない“白い仁丹町名表示板”をリヤカーにいっぱい積んで、その場その場で的確な住所表示を書き、すぐに設置していくというものです。

“白い仁丹町名表示板”にその場で住所を書くとは、この ↓ ようなイメージです。

~2010年11月27日 京都町名琺瑯看板プロジェクト発表会にて~

リヤカー説は2012年07月14日の当ブログ記事『永遠のテーマ 設置方法』で紹介し、そして熱いコメントが続きました。

もちろん、それは無理がある、やはり工場でしっかりと完成させてから現場へもちこんだのではないかという“工場説” も根強くありました。しかしながら、なんともほのぼのとしたリヤカー説の面白さが目立った感がありました。

※ ※ ※

そもそも記録らしい記録がなく、多くの謎に包まれた京都の仁丹町名表示板、フィールドワークだけでは解けない謎をぼんやりとした叩き台から考え、新たな事実が分かればそれに基づいてピントを修正、少しずつ真相の輪郭をシャープにできればという方針で今まで活動してきましたが、今回の分析結果はまさにその節目となりそうです。

もし、工場で完成したものを現場に持ち込んだとするならば、昭和4年4月1日までの京都市域を網羅する非常に数も多く繊細な住所表示を事前にどのように調べたのか、そしてそれらを的確な場所に運ぶのはどのようにしたのか、制作後に設置の承認が現地で得られなければどうしたのか、京都だけ他都市と違う製法(他都市の仁丹町名表示板の町名部分は型抜きしたように凹凸があるが、京都のものはフラット)はなぜなのか、などなど新たな疑問が再び噴出してきます。このような疑問を丸く収めたのが先のリヤカー説だったのですが、今一度、仕切り直しをするべきという結論に至りました。

一方で、改めて考え直すには大正から昭和初期における琺瑯看板の製造技術も当然ながら知っておかなくてはいけません。これがなかなか手強いようです。

さて、もうすでに京都仁丹樂會の会員はそれぞれの視点で新たな推察を試み始めています。来年は、関連の話題で賑やかになろうかと思いますので、お楽しみに。

~京都仁丹樂會~

行政区名、縦書きの不思議

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~後編~

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~前編~

コペルニクス的転回となるか!?

永遠のテーマ 木製仁丹 謎の記号

永遠のテーマ 商標の上と下

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~後編~

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~前編~

コペルニクス的転回となるか!?

永遠のテーマ 木製仁丹 謎の記号

永遠のテーマ 商標の上と下

Posted by 京都仁丹樂會 at 11:00│Comments(2)

│永遠のテーマ

この記事へのコメント

実は、そうではないかなと以前から思っておりました。

周辺部分と文字の部分との仕上がりが同じに見えたからです。

同じに見えると言う事は、文字を入れてから琺瑯仕上げをしたとしか考えられませんからね。上からただ書いただけでは「平成仁丹」と同じになってしまいますし。それと提案です、町名板を盗難から守るために「ワンウェイ螺子」と言う物を使ってみてはいかがでしょう。これは、締める方向にしか回せない特殊螺子で、1度締めたら二度と外せません。価格もそんなに高くありませんし、似たような物なら普通のマイナスネジを部分的に斜めに削る加工をして作れますよ。

周辺部分と文字の部分との仕上がりが同じに見えたからです。

同じに見えると言う事は、文字を入れてから琺瑯仕上げをしたとしか考えられませんからね。上からただ書いただけでは「平成仁丹」と同じになってしまいますし。それと提案です、町名板を盗難から守るために「ワンウェイ螺子」と言う物を使ってみてはいかがでしょう。これは、締める方向にしか回せない特殊螺子で、1度締めたら二度と外せません。価格もそんなに高くありませんし、似たような物なら普通のマイナスネジを部分的に斜めに削る加工をして作れますよ。

Posted by 屋根裏(よさみのみやけ) at 2016年02月17日 13:30

「七宝」と「琺瑯」は同じ製法で作られます。

そして、七宝には「ペイントエナメル」と言う技法があります。

(「エナメル」は七宝の英語名)

これは、「あらかじめ単色で焼き付けたエナメルを下地として

その上に、筆でさらにエナメル画を書き焼き付ける技法」なのだそうです。

この製法なら仁丹町名板を作れるのでは無いでしょうか。

しかも、京都は七宝の生産が盛んだった時期がありますし

その当時なら七宝の窯も多く有ったのではないかと思います。

そんな七宝窯に区域を分けて作らせたのではないでしょうか。

そうすれば書体や書式の違う物があるのも説明できるでしょうし。

いかがなものでしょう?

そして、七宝には「ペイントエナメル」と言う技法があります。

(「エナメル」は七宝の英語名)

これは、「あらかじめ単色で焼き付けたエナメルを下地として

その上に、筆でさらにエナメル画を書き焼き付ける技法」なのだそうです。

この製法なら仁丹町名板を作れるのでは無いでしょうか。

しかも、京都は七宝の生産が盛んだった時期がありますし

その当時なら七宝の窯も多く有ったのではないかと思います。

そんな七宝窯に区域を分けて作らせたのではないでしょうか。

そうすれば書体や書式の違う物があるのも説明できるでしょうし。

いかがなものでしょう?

Posted by 屋根裏 at 2016年02月19日 17:57