2021年12月21日

諸説との比較

前回までの記事で、木製仁丹と琺瑯仁丹の設置時期について、改めて検討を加えてみたところです。その結果、木製仁丹は “少なくとも大正元年8月には存在していた“ことが分かりました。その前月はもう明治45年7月ですから、設置開始は明治に遡っていても何の不思議もありません。そして、琺瑯仁丹の設置期間はマックスで“大正15年4月~昭和3年9月”までとしてよいのかと思います。使用されている商標が登場した時点から、御大典記念京都大博覧会が開催されるまでの期間です。

ところで、新聞調査と並行して他の文献や資料も探索していました。仁丹町名表示板に関心を持つ方は以前からおられるもので、それら先人の見解を今さらながら芋づる式に見つけることができました。古いものから順にご紹介しましょう。

杉田氏は昭和10年京都市生まれの方で、京都新聞社の記者をされていた方です。昭和55年に発行された『「現代風俗‘80」現代風俗研究会年報』の中の「まちかどから-町名表示板-」で次のように述べられています。

琺瑯製で、横15センチ、縦95センチ。なんでも大正4年、大正天皇のご大典が京都御所でとり行われた際に、森下仁丹が掲げた、と『日出新聞』にある。薫化益世をモットーに銀の小粒を売り出した森下博氏のアイデアだった。ご大典を見物に地方から訪れた人々はこの1枚の札に道案内を得たそうな。町名表示板の第1号である。にしても驚かされるのは、その材質の贅沢さであろう。雨風にうたれるとあって、鉄板では錆付く。板木では汚れる。トタンは紅殻格子に似合わない。琺瑯の使用は、当時とすれば随分思い切った発想だったにちがいない。斬新で、近代的で、清潔のシンボルでもあった。たとえ、表示板が一時的なものであったとしても、そこには時代の意気さえもが感じられる。いまも仁丹の表示板は、釘穴の周りが少し錆付いているだけで、ピリッとも痛みはない。以後の新しい表示板のほとんどが色あせ、腐食がはなはだしいなかで、ひときわ目立つ。

一番の注目ポイントは、いつのものかは不明ですが、いつかの「京都日出新聞」に“大正4年の御大典の際に設置した”という記述があるらしいということでしょう。私たちはまだ見つけられていませんが。そして、それが琺瑯仁丹だと解釈されています。木製仁丹の存在をご存じなかったと見受けられます。琺瑯看板は琺瑯製品の中では「板琺瑯」に分類され、その普及は大正10年以降なのです。したがって、新聞で言っているのは木製仁丹のことになるでしょう。

“新しい表示板のほとんどが色あせ、腐食がはなはだしいなかで、ひときわ目立つ”とも紹介されていますが、次のとおりです。

この中で最も古いのはどれか?と問われれば、誰しも褪色したり錆びているものだと答えそうですが、正解は中央で燦然と輝いている仁丹町名表示板です。それもダントツに古いことは他の表示板のスポンサーを見るだけで一目瞭然でしょう。琺瑯看板の耐久性には驚かされるとともに、「仁丹町名表示板」の特別な存在感を再認識させられます。

昭和59年11月2日、淡交社より発行された「京都大事典」のP.626に「町名表示板」なる項目があり、次にように解説されています。

町名を記した短冊型の板。主に旧市街地の四つ角の町家の軒下に貼付。行政区名以外に町名のみを記すもの、通り名だけのもの、両者を併記するもの、の三種類がある。通り名を併記したものが多いのは、京都の町共同体が、碁盤目状をなす各通りの両側を一単位として形成されたため。下部に広告を入れ、広告主は20数社にわたる。大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く、長さ95センチ、幅15センチのホーロー製。行政上は屋外広告物に分類され、現在は京都市条例により長さ92センチ、幅12センチ、有効期限は1年と規定。昭和45年近畿郵政局が郵便番号入りのものを12,000枚、48年に5,000枚製作したが、現存するのは1万枚以下とみられる。なお昭和57年現在の市内11区の公称町名総数は5,113。

仁丹町名表示板に特化して書かれたものではなく、町名表示板一般について説明されています。しかし、“大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く、長さ95センチ、幅15センチのホーロー製”なる箇所は仁丹町名表示板のことを言っているのでしょう。ただ、先の杉田氏の説をそのまま引用しているように見えます。執筆協力者一覧には杉田氏のお名前はありませんが。ちなみに縦の長さをいずれも95センチとしていますが、正しくは91センチです。

「京都大事典」と同じ昭和59年11月に発行された「西陣グラフ」VoL.337にはまた違った興味深い記事がありました。駒敏郎氏によるシリーズ記事「京洛ひとり歩き 仁丹の町名板」です。駒氏は昭和元年の京都市西陣生まれの脚本家で、近鉄提供のTV番組「真珠の小箱」のプロデューサーも長年務めておられた方です。次のように述べられています。

以前は京都の町を歩いていると、辻々の角の家の羽目板や軒下の柱に、必ず仁丹のマークのついた町名板がかかっていた。縦九七センチ横十五センチの琺瑯びきの鉄板に、通りの名と町名とを書いて、上か下かに大礼服八字髭の人物と仁丹の文字を組み合わせたマークがある。十字路のやたらに多い京都の町では、ずいぶん重宝な表示板になっていた。

<省略>

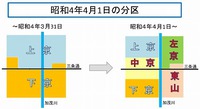

この町名板は広告を兼ねた社会奉仕ということで、仁丹が昭和二年に取り付けた。京都市内で五千枚という数になったという。書いてある区名は上京と下京だけで、中京・左京・東山がない。昭和二年当時、京都はまだ二区制だったわけで、町名板を取り付けた翌々年の昭和四年に五区制となり、六年には七区制になった。

琺瑯仁丹について商標の位置が上のものと下のものがあるなど、かなり正確に書かれているのが印象的です。そして、“仁丹が昭和2年に取り付けた。京都市内で5千枚という数になったという”と非常に興味深いことが記されています。大正4年説の「京都大事典」と同じ時期に発行されながら、こちらは昭和2年と独自の見解を述べています。ちなみに、縦の大きさが今度は97センチになっています。

この西陣グラフに掲載された駒氏の“京洛ひとり歩き”シリーズは、「『京洛ひとり歩き』 平成3年3月20日 本阿弥書店」としてまとめられましたが、「仁丹の町名板」の項目は全く同じ内容です。また、駒氏は平成12年7月1日付け朝日新聞の企画記事「タイムアングル~千本今出川~」でも“昭和2年には、京都市内に五千枚の細長い町名札を取り付けた”と紹介されています。

ところで、この昭和2年、5,000枚の根拠はどこにも示されていませんが、駒氏が昭和元年の西陣生まれであれば、ご本人は無理としても琺瑯仁丹が設置されるまさにその現場を見ていた人が何人も周囲にいた時代でしょう。例え、直接見なくても近所の出来事、町内の出来事として、当時は周知の事実ではなかったのでしょうか。仮にこの駒氏の説が伝聞であったとしても、それはかなり確度の高いものではないかと考えます。5,000枚で済んだかどうかは疑問にも思いますが、具体的な数値が出ているからには何か出所があるのでしょう。

なお、駒氏はいずれの記事でも御大典との関連性や木製については触れられていません。

「京都・町並散歩 町のかたちを楽しむ」なる書籍が昭和60年11月25日付けで河出書房新社から発行されています。これは昭和57年5月から翌年6月にかけて「京都新聞」夕刊に連載された杉田博明氏の企画記事「町 その表情」をまとめたものであり、そのP.16~17に「町名表示板」の項目があります。仁丹町名表示板に特化した内容ではありませんが、使われている写真は琺瑯仁丹であり、そのキャプションに「大正4年の御大典につくられた琺瑯製の仁丹広告入り表示板」とあります。昭和2年説が世に出た後ですが、同氏の知る所ではなかったのかもしれず、昭和55年の「現代風俗‘80」と同じ見解を繰り返しておられるようです。

平成7年6月に発行された森下仁丹100周年記念誌「仁丹からJINTANへ」のP.36~37に「新聞広告や町名看板に『広告益世』の思想を実践」なる項目があり、そこに次のように記されています。

町名の表示がないため、来訪者や郵便配達人が家を捜すのに苦労しているという当時の人々の悩みに応え、明治43年からは、大礼服マークの入った町名看板を次々に掲げ始めた。当初、大阪、東京、京都、名古屋といった都市からスタートした町名看板はやがて、日本全国津々浦々にまで広がり、今日でも戦災に焼け残った街角では、昔ながらの仁丹町名看板を見ることができる。

空襲で資料が焼失し詳しいことが分からないとされてはいるものの、例えばOBからの聞き取りなど、社内に残る何かしらの伝聞に拠っているのではないかと思います。京都の仁丹町名表示板について具体的に言っているものではありませんが、例示されている写真が京都の琺瑯仁丹なので、諸説あろうともこの公式見解が最強と位置付けられ、今では京都の琺瑯仁丹に関してマスコミやブログ等で”明治43年頃から設置された”とこのとおり引用されて説明されるのが通常となりました。しかしながら、特に私たち京都仁丹樂會は大阪と京都は分かるものの、東京?名古屋?全国津々浦々?それに明治43年に琺瑯看板がそもそも存在したの?と様々な疑問※を当初は抱いていたのでありました。

※<過去の関連記事>それぞれリンクしています

仁丹町名表示板に特化した書籍として知られている、平成7年10月永田書房より発行された水谷憲司氏の同書では、あとがきのうちP.177~180で設置時期に触れられています。その部分を要約すると次のようになります。

設置時期には2つの説がある

・大正天皇御大典を祝ってと言う大正4年説

・昭和天皇御大典を祝ってと言う昭和3年説

前者は「京都大事典」に「大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く」とあるが、一般には後者の説が流布しているようだ。後者は駒敏郎著「京洛ひとり歩き」で、“この町名板は広告を兼ねた社会奉仕ということで、仁丹が昭和2年に取り付けた。京都市内で5千枚という数になったという”と述べられている。しかし、いずれも根拠は示されていない。木製と琺瑯があるので、前者は木製のこと、後者は琺瑯のことではないのか? だから2説あるのではないのか?

水谷氏ご自身の見解が述べられているわけではありませんが、木製と琺瑯製の両方が存在していることをご存じなので、2つの説はそれぞれ木製と琺瑯のことを言っているのではと切り分けて考えておられる点は正解だと思います。また、駒氏は昭和2年と言っておられるのに、ここでは” 一般には後者の説が流布しているようだ”と昭和3年説に組み込んでおられる点も注目です。昭和3年の御大典のために昭和2年から設置を始めたという解釈なのでしょう。つまりは、木製も琺瑯製も大正と昭和の御大典に結び付けておられることが分かります。

なお、この著書が発行される4カ月前に公式見解とも言える森下仁丹の100周年記念誌が出ており、そこに“明治43年”とあるのを執筆中には知る所ではなく言及することができなかったのでしょう。

近藤利三郎氏は昭和9年京都市生まれの漫画家で、平成11年6月発行「西陣グラフ」VoL.505の「西陣まちなか通信~ホーロー看板の戸籍調べ~」で次のように記されています。

元帥ではなく文官

通称「仁丹の町名板」として、西陣にはまだ数多くのこの町名板が残っている。町名の上の部分に大礼服姿の八字ヒゲの仁丹マークが入っている。子供の頃は「元帥」とばかり思い込んでいたが、「文官」だという。この町名板だけを研究?している人も京都には多く、諸説が入り乱れているが、昭和三年の昭和天皇御大典の時に、記念として各町内に張り付けられたという説が有力。

“諸説が入り乱れている”の内容に具体的には触れられていませんが、同じ「西陣グラフ」の先の駒氏の記事に近いものです。駒氏は昭和2年とされていましたが、ここでは“昭和3年の昭和天皇御大典の時に、記念として”に変わっています。昭和2年の設置は翌年の御大典のためだと解釈しておられるのでしょう。“という説が有力”とあるので、同氏の見解そのものではなさそうです。

また、駒氏は商標の位置が上もあれば下もあることを述べておられますが、ここでは“西陣にはまだ数多くのこの町名板が残っている。町名の上の部分に大礼服姿の八字ヒゲの仁丹マークが入っている”と商標が上のタイプを説明しておられます。商標が上にあるのは特定の学区に集中しており、西陣学区はまさに「上」の学区なのです。

平成15年12月発行の「西陣グラフ」VoL.559の中の「西陣 VoL.9上立売通」 取材協力近藤利三郎なる記事の中に次の木製仁丹のことが紹介されています。

そして、そのキャプションは次のとおりです。

最古の仁丹町名表示板

西陣の町中でよく見かけるホーロー製の仁丹町名表示板は昭和3年製という説が有力ですが、この木製はそれ以前のもので、明治43年から張り出したという町中文化財。大正初期のものでは…と、地元の人は言うてはりました。

駒氏の琺瑯仁丹昭和2年説は昭和の御大典と結びつき昭和3年説に含まれ、森下仁丹の公式見解明治43年を木製と捉えて加えていると言ったところでしょうか。でも、“大正初期のものでは…と、地元の人は言うてはりました”というように森下仁丹の公式見解だけでなく、地元の人の証言も紹介しています。木製も琺瑯製も私たちが得た結論に最も近い記事です。

このように眺めると確かに諸説あることが分かります。少なくとも明治43年説、大正初期説、大正4年説、昭和2年説、昭和3年説が登場しました。

明治43年説は設置者の森下仁丹が言う強味はあるものの京都の町名表示板について言及したものではないので別格として、他の説を大きく分けると木製は大正の御大典時、琺瑯製は昭和の御大典時と2つのグループにまとめられるかと思います。しかしそれは、それぞれの御大典開催時には設置済みであったということであり、御大典が設置の動機になったかどうかは、設置の意思決定が新元号になってからなのか旧元号の時だったのかで決まるでしょう。

さて、木製については少なくとも大正元年8月には存在していたことを新聞記事※により確かめました。新聞に不満の声が載るにはそれ以前から設置が始まっていなければならず、設置の意思決定となるとさらに遡ります。大正元年8月の前月は明治45年7月、すなわち明治です。まだ確固たる裏付け資料を見つけてはいませんが、木製仁丹を設置しようと決めたのは軽く明治時代に突入すると考えるのが自然でしょう。となると、大正の御大典が動機ではなかったということになります。では何が動機なのか? それは明治44年の広告物取締法施行により公共性を持たせないと屋外広告がやりにくかったこと、さらには三大事業による新たな町並みの出現にチャンスを見出したのではないでしょうか。そして、その後、大正の御大典を迎えることになり、傍から見るとあたかも御大典を契機に設置したかのように見えた、と考えられないでしょうか。

※<関連記事>

一方、琺瑯製についてはどうでしょうか。その設置時期をマックスで“大正15年4月~昭和3年9月”までと見ています。

始期である大正15年4月とういのは琺瑯製に使用されている商標が現実に新聞広告でデビューした時期です。しかし、森下仁丹の社史などでは昭和2年5月からの商標として紹介されています。大正と昭和、随分違うような印象を与えますが、ちょうど元号が変わりその差わずか1年少々です。詳しくは分かりませんが昭和2年5月というのは商標権が発生した商標の設定登録の日なのかもしれません。

また、昭和2年7月には「小粒仁丹」を発売し、大宣伝を展開していきます。

この小粒仁丹の登場により、明治38年に発売された初代仁丹は大粒仁丹と称して並行して売られますが、まるで従来品に置き変わったのかと思ったほど小粒仁丹が前面に押し出されます。ちなみに現在私たちが目にする銀粒仁丹は昭和4年11月発売で、それ以後、初代を赤大粒、小粒仁丹を赤小粒と呼ぶようになったようです。

このことから、駒氏が唱える“昭和2年説”は我が意を得たりなのです。ちょうど小粒仁丹の大々的な宣伝とも重なるからです。昭和2年5月という新商標の登場、同年7月の小粒仁丹発売と大々的な広告展開、そして昭和の御大典と博覧会、これらはすべて連動しているように思えてなりません。明治44年の広告物取締法の関連で劣化した木製仁丹を放置しておけないという課題もそもそもあったでしょう。これらの事情から琺瑯仁丹は昭和2年5月あるいは7月以後、一気に設置されたと現時点では見ているのですが、いかがでしょう?

では、いつまでに終えたかという終期ですが、昭和3年5月24日の京都市告示第252号(多くの通り名の変更)を基本的に反映していることから、この時期にも設置が続いていたことを窺わせます。博覧会はこの後の昭和3年9月から始まります。どうせなら、博覧会開始までに終えようとしたのではないでしょうか。したがって、昭和3年9月までに設置を完了したと見ているのですが、裏付ける資料にはまだ出会えていません。

琺瑯仁丹は、昭和2年5月もしくは7月以後、昭和3年9月までにとなるとスピード感としても妥当かなと思います。

先人とはまったく違うアプローチで設置時期を求めてきましたが、結果として木製は大正の御大典の頃、琺瑯は昭和の御大典の頃という点では一致したことになり、お互いに補強し合う結果になったようです。

ところで、新聞調査と並行して他の文献や資料も探索していました。仁丹町名表示板に関心を持つ方は以前からおられるもので、それら先人の見解を今さらながら芋づる式に見つけることができました。古いものから順にご紹介しましょう。

昭和55年 杉田博明氏の大正4年説

杉田氏は昭和10年京都市生まれの方で、京都新聞社の記者をされていた方です。昭和55年に発行された『「現代風俗‘80」現代風俗研究会年報』の中の「まちかどから-町名表示板-」で次のように述べられています。

琺瑯製で、横15センチ、縦95センチ。なんでも大正4年、大正天皇のご大典が京都御所でとり行われた際に、森下仁丹が掲げた、と『日出新聞』にある。薫化益世をモットーに銀の小粒を売り出した森下博氏のアイデアだった。ご大典を見物に地方から訪れた人々はこの1枚の札に道案内を得たそうな。町名表示板の第1号である。にしても驚かされるのは、その材質の贅沢さであろう。雨風にうたれるとあって、鉄板では錆付く。板木では汚れる。トタンは紅殻格子に似合わない。琺瑯の使用は、当時とすれば随分思い切った発想だったにちがいない。斬新で、近代的で、清潔のシンボルでもあった。たとえ、表示板が一時的なものであったとしても、そこには時代の意気さえもが感じられる。いまも仁丹の表示板は、釘穴の周りが少し錆付いているだけで、ピリッとも痛みはない。以後の新しい表示板のほとんどが色あせ、腐食がはなはだしいなかで、ひときわ目立つ。

一番の注目ポイントは、いつのものかは不明ですが、いつかの「京都日出新聞」に“大正4年の御大典の際に設置した”という記述があるらしいということでしょう。私たちはまだ見つけられていませんが。そして、それが琺瑯仁丹だと解釈されています。木製仁丹の存在をご存じなかったと見受けられます。琺瑯看板は琺瑯製品の中では「板琺瑯」に分類され、その普及は大正10年以降なのです。したがって、新聞で言っているのは木製仁丹のことになるでしょう。

“新しい表示板のほとんどが色あせ、腐食がはなはだしいなかで、ひときわ目立つ”とも紹介されていますが、次のとおりです。

この中で最も古いのはどれか?と問われれば、誰しも褪色したり錆びているものだと答えそうですが、正解は中央で燦然と輝いている仁丹町名表示板です。それもダントツに古いことは他の表示板のスポンサーを見るだけで一目瞭然でしょう。琺瑯看板の耐久性には驚かされるとともに、「仁丹町名表示板」の特別な存在感を再認識させられます。

昭和59年 「京都大事典」の大正4年説

昭和59年11月2日、淡交社より発行された「京都大事典」のP.626に「町名表示板」なる項目があり、次にように解説されています。

町名を記した短冊型の板。主に旧市街地の四つ角の町家の軒下に貼付。行政区名以外に町名のみを記すもの、通り名だけのもの、両者を併記するもの、の三種類がある。通り名を併記したものが多いのは、京都の町共同体が、碁盤目状をなす各通りの両側を一単位として形成されたため。下部に広告を入れ、広告主は20数社にわたる。大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く、長さ95センチ、幅15センチのホーロー製。行政上は屋外広告物に分類され、現在は京都市条例により長さ92センチ、幅12センチ、有効期限は1年と規定。昭和45年近畿郵政局が郵便番号入りのものを12,000枚、48年に5,000枚製作したが、現存するのは1万枚以下とみられる。なお昭和57年現在の市内11区の公称町名総数は5,113。

仁丹町名表示板に特化して書かれたものではなく、町名表示板一般について説明されています。しかし、“大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く、長さ95センチ、幅15センチのホーロー製”なる箇所は仁丹町名表示板のことを言っているのでしょう。ただ、先の杉田氏の説をそのまま引用しているように見えます。執筆協力者一覧には杉田氏のお名前はありませんが。ちなみに縦の長さをいずれも95センチとしていますが、正しくは91センチです。

昭和59年 「西陣グラフ」の昭和2年説

「京都大事典」と同じ昭和59年11月に発行された「西陣グラフ」VoL.337にはまた違った興味深い記事がありました。駒敏郎氏によるシリーズ記事「京洛ひとり歩き 仁丹の町名板」です。駒氏は昭和元年の京都市西陣生まれの脚本家で、近鉄提供のTV番組「真珠の小箱」のプロデューサーも長年務めておられた方です。次のように述べられています。

以前は京都の町を歩いていると、辻々の角の家の羽目板や軒下の柱に、必ず仁丹のマークのついた町名板がかかっていた。縦九七センチ横十五センチの琺瑯びきの鉄板に、通りの名と町名とを書いて、上か下かに大礼服八字髭の人物と仁丹の文字を組み合わせたマークがある。十字路のやたらに多い京都の町では、ずいぶん重宝な表示板になっていた。

<省略>

この町名板は広告を兼ねた社会奉仕ということで、仁丹が昭和二年に取り付けた。京都市内で五千枚という数になったという。書いてある区名は上京と下京だけで、中京・左京・東山がない。昭和二年当時、京都はまだ二区制だったわけで、町名板を取り付けた翌々年の昭和四年に五区制となり、六年には七区制になった。

琺瑯仁丹について商標の位置が上のものと下のものがあるなど、かなり正確に書かれているのが印象的です。そして、“仁丹が昭和2年に取り付けた。京都市内で5千枚という数になったという”と非常に興味深いことが記されています。大正4年説の「京都大事典」と同じ時期に発行されながら、こちらは昭和2年と独自の見解を述べています。ちなみに、縦の大きさが今度は97センチになっています。

この西陣グラフに掲載された駒氏の“京洛ひとり歩き”シリーズは、「『京洛ひとり歩き』 平成3年3月20日 本阿弥書店」としてまとめられましたが、「仁丹の町名板」の項目は全く同じ内容です。また、駒氏は平成12年7月1日付け朝日新聞の企画記事「タイムアングル~千本今出川~」でも“昭和2年には、京都市内に五千枚の細長い町名札を取り付けた”と紹介されています。

ところで、この昭和2年、5,000枚の根拠はどこにも示されていませんが、駒氏が昭和元年の西陣生まれであれば、ご本人は無理としても琺瑯仁丹が設置されるまさにその現場を見ていた人が何人も周囲にいた時代でしょう。例え、直接見なくても近所の出来事、町内の出来事として、当時は周知の事実ではなかったのでしょうか。仮にこの駒氏の説が伝聞であったとしても、それはかなり確度の高いものではないかと考えます。5,000枚で済んだかどうかは疑問にも思いますが、具体的な数値が出ているからには何か出所があるのでしょう。

なお、駒氏はいずれの記事でも御大典との関連性や木製については触れられていません。

昭和60年 杉田博明氏再び大正4年説

「京都・町並散歩 町のかたちを楽しむ」なる書籍が昭和60年11月25日付けで河出書房新社から発行されています。これは昭和57年5月から翌年6月にかけて「京都新聞」夕刊に連載された杉田博明氏の企画記事「町 その表情」をまとめたものであり、そのP.16~17に「町名表示板」の項目があります。仁丹町名表示板に特化した内容ではありませんが、使われている写真は琺瑯仁丹であり、そのキャプションに「大正4年の御大典につくられた琺瑯製の仁丹広告入り表示板」とあります。昭和2年説が世に出た後ですが、同氏の知る所ではなかったのかもしれず、昭和55年の「現代風俗‘80」と同じ見解を繰り返しておられるようです。

平成7年6月 森下仁丹100周年記念誌の明治43年説

平成7年6月に発行された森下仁丹100周年記念誌「仁丹からJINTANへ」のP.36~37に「新聞広告や町名看板に『広告益世』の思想を実践」なる項目があり、そこに次のように記されています。

町名の表示がないため、来訪者や郵便配達人が家を捜すのに苦労しているという当時の人々の悩みに応え、明治43年からは、大礼服マークの入った町名看板を次々に掲げ始めた。当初、大阪、東京、京都、名古屋といった都市からスタートした町名看板はやがて、日本全国津々浦々にまで広がり、今日でも戦災に焼け残った街角では、昔ながらの仁丹町名看板を見ることができる。

空襲で資料が焼失し詳しいことが分からないとされてはいるものの、例えばOBからの聞き取りなど、社内に残る何かしらの伝聞に拠っているのではないかと思います。京都の仁丹町名表示板について具体的に言っているものではありませんが、例示されている写真が京都の琺瑯仁丹なので、諸説あろうともこの公式見解が最強と位置付けられ、今では京都の琺瑯仁丹に関してマスコミやブログ等で”明治43年頃から設置された”とこのとおり引用されて説明されるのが通常となりました。しかしながら、特に私たち京都仁丹樂會は大阪と京都は分かるものの、東京?名古屋?全国津々浦々?それに明治43年に琺瑯看板がそもそも存在したの?と様々な疑問※を当初は抱いていたのでありました。

※<過去の関連記事>それぞれリンクしています

2015/03/10

2015/03/16

2015/03/30

2015/04/08

2015/04/18

2015/04/27

2015/05/03

2016/03/22

2016/03/29

平成7年 水谷憲司氏の「京都・もう一つの町名史」

仁丹町名表示板に特化した書籍として知られている、平成7年10月永田書房より発行された水谷憲司氏の同書では、あとがきのうちP.177~180で設置時期に触れられています。その部分を要約すると次のようになります。

設置時期には2つの説がある

・大正天皇御大典を祝ってと言う大正4年説

・昭和天皇御大典を祝ってと言う昭和3年説

前者は「京都大事典」に「大正4年、大正天皇御大典を機に掲出されたものが最も古く」とあるが、一般には後者の説が流布しているようだ。後者は駒敏郎著「京洛ひとり歩き」で、“この町名板は広告を兼ねた社会奉仕ということで、仁丹が昭和2年に取り付けた。京都市内で5千枚という数になったという”と述べられている。しかし、いずれも根拠は示されていない。木製と琺瑯があるので、前者は木製のこと、後者は琺瑯のことではないのか? だから2説あるのではないのか?

水谷氏ご自身の見解が述べられているわけではありませんが、木製と琺瑯製の両方が存在していることをご存じなので、2つの説はそれぞれ木製と琺瑯のことを言っているのではと切り分けて考えておられる点は正解だと思います。また、駒氏は昭和2年と言っておられるのに、ここでは” 一般には後者の説が流布しているようだ”と昭和3年説に組み込んでおられる点も注目です。昭和3年の御大典のために昭和2年から設置を始めたという解釈なのでしょう。つまりは、木製も琺瑯製も大正と昭和の御大典に結び付けておられることが分かります。

なお、この著書が発行される4カ月前に公式見解とも言える森下仁丹の100周年記念誌が出ており、そこに“明治43年”とあるのを執筆中には知る所ではなく言及することができなかったのでしょう。

平成11年6月 近藤利三郎氏の昭和3年説

近藤利三郎氏は昭和9年京都市生まれの漫画家で、平成11年6月発行「西陣グラフ」VoL.505の「西陣まちなか通信~ホーロー看板の戸籍調べ~」で次のように記されています。

元帥ではなく文官

通称「仁丹の町名板」として、西陣にはまだ数多くのこの町名板が残っている。町名の上の部分に大礼服姿の八字ヒゲの仁丹マークが入っている。子供の頃は「元帥」とばかり思い込んでいたが、「文官」だという。この町名板だけを研究?している人も京都には多く、諸説が入り乱れているが、昭和三年の昭和天皇御大典の時に、記念として各町内に張り付けられたという説が有力。

“諸説が入り乱れている”の内容に具体的には触れられていませんが、同じ「西陣グラフ」の先の駒氏の記事に近いものです。駒氏は昭和2年とされていましたが、ここでは“昭和3年の昭和天皇御大典の時に、記念として”に変わっています。昭和2年の設置は翌年の御大典のためだと解釈しておられるのでしょう。“という説が有力”とあるので、同氏の見解そのものではなさそうです。

また、駒氏は商標の位置が上もあれば下もあることを述べておられますが、ここでは“西陣にはまだ数多くのこの町名板が残っている。町名の上の部分に大礼服姿の八字ヒゲの仁丹マークが入っている”と商標が上のタイプを説明しておられます。商標が上にあるのは特定の学区に集中しており、西陣学区はまさに「上」の学区なのです。

平成15年12月 「西陣グラフ」 木製の大正初期説

平成15年12月発行の「西陣グラフ」VoL.559の中の「西陣 VoL.9上立売通」 取材協力近藤利三郎なる記事の中に次の木製仁丹のことが紹介されています。

そして、そのキャプションは次のとおりです。

最古の仁丹町名表示板

西陣の町中でよく見かけるホーロー製の仁丹町名表示板は昭和3年製という説が有力ですが、この木製はそれ以前のもので、明治43年から張り出したという町中文化財。大正初期のものでは…と、地元の人は言うてはりました。

駒氏の琺瑯仁丹昭和2年説は昭和の御大典と結びつき昭和3年説に含まれ、森下仁丹の公式見解明治43年を木製と捉えて加えていると言ったところでしょうか。でも、“大正初期のものでは…と、地元の人は言うてはりました”というように森下仁丹の公式見解だけでなく、地元の人の証言も紹介しています。木製も琺瑯製も私たちが得た結論に最も近い記事です。

ま と め

このように眺めると確かに諸説あることが分かります。少なくとも明治43年説、大正初期説、大正4年説、昭和2年説、昭和3年説が登場しました。

明治43年説は設置者の森下仁丹が言う強味はあるものの京都の町名表示板について言及したものではないので別格として、他の説を大きく分けると木製は大正の御大典時、琺瑯製は昭和の御大典時と2つのグループにまとめられるかと思います。しかしそれは、それぞれの御大典開催時には設置済みであったということであり、御大典が設置の動機になったかどうかは、設置の意思決定が新元号になってからなのか旧元号の時だったのかで決まるでしょう。

さて、木製については少なくとも大正元年8月には存在していたことを新聞記事※により確かめました。新聞に不満の声が載るにはそれ以前から設置が始まっていなければならず、設置の意思決定となるとさらに遡ります。大正元年8月の前月は明治45年7月、すなわち明治です。まだ確固たる裏付け資料を見つけてはいませんが、木製仁丹を設置しようと決めたのは軽く明治時代に突入すると考えるのが自然でしょう。となると、大正の御大典が動機ではなかったということになります。では何が動機なのか? それは明治44年の広告物取締法施行により公共性を持たせないと屋外広告がやりにくかったこと、さらには三大事業による新たな町並みの出現にチャンスを見出したのではないでしょうか。そして、その後、大正の御大典を迎えることになり、傍から見るとあたかも御大典を契機に設置したかのように見えた、と考えられないでしょうか。

※<関連記事>

2021/10/21

一方、琺瑯製についてはどうでしょうか。その設置時期をマックスで“大正15年4月~昭和3年9月”までと見ています。

始期である大正15年4月とういのは琺瑯製に使用されている商標が現実に新聞広告でデビューした時期です。しかし、森下仁丹の社史などでは昭和2年5月からの商標として紹介されています。大正と昭和、随分違うような印象を与えますが、ちょうど元号が変わりその差わずか1年少々です。詳しくは分かりませんが昭和2年5月というのは商標権が発生した商標の設定登録の日なのかもしれません。

また、昭和2年7月には「小粒仁丹」を発売し、大宣伝を展開していきます。

京都日出新聞 昭2年8月5日 一頁大の広告

この小粒仁丹の登場により、明治38年に発売された初代仁丹は大粒仁丹と称して並行して売られますが、まるで従来品に置き変わったのかと思ったほど小粒仁丹が前面に押し出されます。ちなみに現在私たちが目にする銀粒仁丹は昭和4年11月発売で、それ以後、初代を赤大粒、小粒仁丹を赤小粒と呼ぶようになったようです。

このことから、駒氏が唱える“昭和2年説”は我が意を得たりなのです。ちょうど小粒仁丹の大々的な宣伝とも重なるからです。昭和2年5月という新商標の登場、同年7月の小粒仁丹発売と大々的な広告展開、そして昭和の御大典と博覧会、これらはすべて連動しているように思えてなりません。明治44年の広告物取締法の関連で劣化した木製仁丹を放置しておけないという課題もそもそもあったでしょう。これらの事情から琺瑯仁丹は昭和2年5月あるいは7月以後、一気に設置されたと現時点では見ているのですが、いかがでしょう?

では、いつまでに終えたかという終期ですが、昭和3年5月24日の京都市告示第252号(多くの通り名の変更)を基本的に反映していることから、この時期にも設置が続いていたことを窺わせます。博覧会はこの後の昭和3年9月から始まります。どうせなら、博覧会開始までに終えようとしたのではないでしょうか。したがって、昭和3年9月までに設置を完了したと見ているのですが、裏付ける資料にはまだ出会えていません。

琺瑯仁丹は、昭和2年5月もしくは7月以後、昭和3年9月までにとなるとスピード感としても妥当かなと思います。

先人とはまったく違うアプローチで設置時期を求めてきましたが、結果として木製は大正の御大典の頃、琺瑯は昭和の御大典の頃という点では一致したことになり、お互いに補強し合う結果になったようです。

~shimo-chan~

Posted by 京都仁丹樂會 at 12:31│Comments(0)

│設置時期