2012年04月08日

仁丹町名表示板 基礎講座六 「設置時期」 ①社史によれば

~ 古写真の探索を ~

基礎講座第六のテーマは、いよいよ設置時期です。仁丹ファンのみなさんがもっとも関心を寄せておられる事柄ではないでしょうか。

基礎講座シリーズでは個人の推察は極力排除、事実を淡々と並べるだけとし、明らかになっていないことはコメントでああでもないこうでもないとみんなで推理を楽しめたらという思いで書いてきましたが、この設置時期なるテーマについては記録が残っていない以上、必要最小限に留めたもののどうしても推察・想像が入ってしまうことをご了承ください。

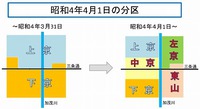

さて、大阪市にあった森下仁丹株式会社の本社は昭和20年7月24日の空襲で焼失してしまい、資料が残っていないと度々説明されてきたところです。ただ、1995年6月発行の森下仁丹100周年記念誌「仁丹からJINTANへ」には次のような記述があります。

『町名の表示がないため、来訪者や郵便配達人が家を捜すのに苦労しているという当時の人々の悩みに応え、1910年(明治43年)からは、大礼服マークの入った町名看板を辻々に揚げ始めた。当初、大阪、東京、京都、名古屋といった都市からスタートした町名看板はやがて、日本全国津々浦々にまで広がり、今日でも戦災に焼け残った街角では、昔ながらの仁丹町名看板を見ることができる』

そして、このフレーズは何度も何度も様々なものに引用され、いささか一人歩きをしている感がぬぐえません。ちなみに、1974年発行の「森下仁丹80年史」には町名看板のことには一切触れられていません。それが100周年記念誌にこのように具体的に明記されたからには退職者からの聞き取りなど何らかの根拠があってのことだったのでしょう。でも、一字一句このとおりに鵜呑みにしても間違いないのか、いささか疑問な点もあります。

と言うのは、京都で多数残っているからには当然にお膝元の大阪は真っ先に取り組まれた事業かもしれません。首都の東京も、大都市の名古屋も無視できないでしょう。でも、これらの街における明らかに戦前である古い写真で仁丹の町名表示板は確認されたことはあるのでしょうか? しかも“全国津々浦々”であれば、琺瑯看板ブームになって久しい今日、もう少しそのような情報に接してもよさそうなものです。各地の古写真に触れたときは探索が必要でしょう。もし御存じの方がおられましたらぜひご教示いただきたく思います。

* * *

さて、本題である私たちが常日頃見ている京都の仁丹町名表示板の検討です。

直接的な記録は残っていなくても、私たちは多くのヒントに取り囲まれているのかもしれません。これらを注意深く拾い集め、じっくり向かい合うことで、設置時期を考えていきたいと思います。最初はぼんやりでも方向性は間違えず、そして今後の研究で次第にピントがシャープになることを期待しています。

木製と琺瑯製が確認できていますが、当然ながら木製の方が先だったはずです。そこで、明らかにするべき時期は次の4ポイントではないでしょうか。

① いつから木製で設置が始まったのか? ・・・ 木製の始期

② いつまで木製で設置されたのか? ・・・ 木製の終期

③ そして、いつから琺瑯製に変わったのか? ・・・ 琺瑯製の始期

④ さらに、いつまで設置され続けたのか? ・・・ 琺瑯製の終期

以降、これらを考察していきたいと思います。みなさんもご一緒に推理を楽しんでいただければ幸いです。

Posted by 京都仁丹樂會 at 09:32│Comments(0)

│設置時期