2012年05月12日

仁丹町名表示板 基礎講座六 「設置時期」 ⑦木製のピーク

~ 大正ひと桁前半では? ~

木製仁丹の設置時期を考える上で、非常に興味深い写真を見つけました。

先ずは「石井行昌撮影写真資料147」です。

これは石井行昌氏が明治20年代から大正10年頃までに撮影された京都における様々なシーンの写真資料群であり、現在は京都府立総合資料館に寄託され、「京の記憶ライブラリ」として公開されているものです。

その中の1枚である№147「市電」がこれからご紹介する写真です。利用と掲載の許可を正式に得ました。

『石井行昌撮影写真資料147 市電』 原資料:京都府立総合資料館寄託

※ 赤の矢印は当方で付けたものです

写真は“烏丸通今出川下る”から交差点を北に向かって撮ったものです。

右の石垣が御所で、市電が左側(西)からやってきて手前(南)へと進み、出町方面や北大路方面へはまだ敷設されていないどころか、烏丸通の拡築がまだ北側では実施されていません。

そして、赤い矢印の部分をご覧ください。ここに木製仁丹が3枚も写し込まれているのです。

拡大すると左から順にこうです。

現物でないと確認し辛いのですが、それでも左端は明らかに仁丹であることがお分かりいただけると思います。「今出川通烏丸西入 今出川町」です。

さらに右2枚は「玄武町」です。

通り名は読み取り難いのですが、おそらく「今出川通烏丸東入」とあるのでしょう。

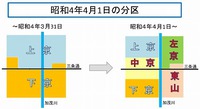

市電の敷設状況から撮影時期を絞り込めそうです。烏丸今出川から各方面への敷設時期を調べてみました。

① 西方面 大正 元年12月25日 今出川大宮まで開通

② 南方面 大正 2年 5月26日 烏丸丸太町まで開通

③ 東方面 大正 6年10月31日 今出川寺町まで開通

④ 北方面 大正12年10月21日 烏丸車庫まで開通

写真は①と②の開通後であり、③の開通前の状況ですから、したがって、マックスで撮影期間は大正2年5月26日~大正6年10月31日までの間と限定されます。

ただ、おそらく同じ日に撮影されたのであろうと思われる他の烏丸今出川の複数のカットからは、今出川通や烏丸通の拡築部分の地面がなんだかまだ十分に落ち着いていないように見えることから、撮影日はマックスの期間のうち結構早い時期かなという印象を持ちます。

そして、ここに木製仁丹が至近距離に3枚も写っているのです。

このことは、前回の基礎講座で紹介した「森下仁丹80年史」の記述から印象付けられる設置のスピード感を確信できるものであり、大正ひと桁前半にはすでに木製仁丹の設置をひととおり終えていたのではなかろうかということを裏付けるひとつの資料となります。

以上のことから、木製仁丹の設置時期については次のようにまとめられそうです。

始 期 ・・・ 明治43年直後

ピーク ・・・ 大正ひと桁の前半

終 期 ・・・ 大正7,8年

今後の新たな資料の出現で、よりシャープになるかもしれませんし、逆に変更を余儀なくされるかもしれませんが、とりあえず現時点では以上のように想定できます。

(2014.3.12 一部修正)

Posted by 京都仁丹樂會 at 18:42│Comments(1)

│設置時期

この記事へのコメント

<記事訂正のお知らせ>

木製仁丹設置のピークを考察するのに、烏丸今出川の市電の写真と下京区の崇仁託児所の写真を使っていましたが、後者の写真は木製ではなく琺瑯製であることが判明しましたので、関連個所を削除いたしました。

崇仁託児所の古写真は「躍動下京 ~下京区百十周年記念誌~」に掲載されていたものでしたが、解像度が悪く、また縦横の比率も横が多少大きくなっていたことから木製仁丹と誤認してしまったのですが、昭和4年発行の「京都市政要覧」には鮮明な同じ写真が掲載されていることがこのほど分かり、それによれば琺瑯仁丹と判断できました。

申し訳ございませんでした。

~京都仁丹樂會 shimo-chan~

木製仁丹設置のピークを考察するのに、烏丸今出川の市電の写真と下京区の崇仁託児所の写真を使っていましたが、後者の写真は木製ではなく琺瑯製であることが判明しましたので、関連個所を削除いたしました。

崇仁託児所の古写真は「躍動下京 ~下京区百十周年記念誌~」に掲載されていたものでしたが、解像度が悪く、また縦横の比率も横が多少大きくなっていたことから木製仁丹と誤認してしまったのですが、昭和4年発行の「京都市政要覧」には鮮明な同じ写真が掲載されていることがこのほど分かり、それによれば琺瑯仁丹と判断できました。

申し訳ございませんでした。

~京都仁丹樂會 shimo-chan~

Posted by 京都仁丹樂會 at 2014年03月12日 17:38

at 2014年03月12日 17:38

at 2014年03月12日 17:38

at 2014年03月12日 17:38