2013年09月24日

六条通 1/3 ~仁丹町名表示板に見る近代史~

京都の近代史を教えてくれる仁丹町名表示板、今回のテーマは「六条通」です。

3回に分けてご紹介します。

まちで仁丹町名表示板を見つけても、ただボーと見ているだけではその意味するところに気づきません。まぁ、これは反省を込めて自分自身に言っているようなものなのですが・・・

お酒の好きな人ならばご存知かと思いますが、他のお店では手に入れにくいお酒がこれでもかといっぱい置いてあるのが「名酒館タキモト」さんです。六条通の河原町を西に入ったところにあります。そう言えばこの辺りの六条通はいささか不自然な広さですよね。

そして、六条通と河原町通とが合流するのが、ここ ↓ 「ひとまち交流館」の前です。

この場所から西を向くと次のような光景が見えます。

正面に延びるのが六条通、手前に横たわるのが河原町通です。真ん中奥に少し見える茶色い建物が先ほどのタキモトさんです。そして、黄色の→の箇所に設置されているのが次の仁丹です。

そもそも、この仁丹を見たときに疑問に思わなくてはなりませんでした。この場所に設置するならば「河原町通六条下ル」であろうと。でも、「上ノ口上ル」なのです。確かに1本南に上ノ口通はありますが、ここは六条通に隣接しているではないですか。

一方、この付近で六条通と記された仁丹で思い出したのが、ここ市比売神社でした。

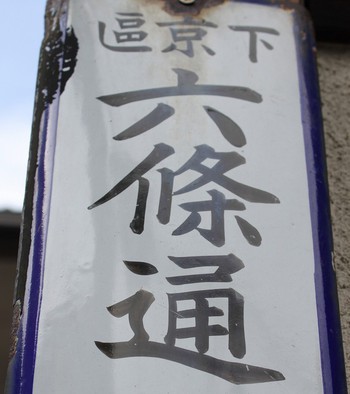

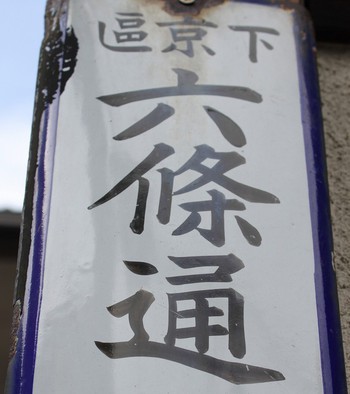

市比売神社の隣や向かい側には、次のような仁丹がありました。

いずれも力強い筆使いで書かれた全く同じ表記です。

六条通に設置されていないのに、六条通の仁丹。しかも1枚でなく2枚も。

今までの経験則で言えば、 “これは仁丹が正しい。仁丹は80年以上前からそこでじっとしている。変わったのは周囲のまちなのだ!” というわけです。

同様のことはもう何度か経験しました。七本松通に花屋町通など。

やはり、現在の広い六条通は建物疎開の跡地でした。

このとおり、「建物疎開跡地利用計画図」と合致しました。黄色の ↑ の部分が現在広くなっている六条通です。そして、黄色の ← が菊浜小学校、現在のひとまち交流館の場所です。黄色い丸で囲んだ箇所には「六條通」の名があり色も付いていないことから、建物疎開の予定地ではなかったことが分かります。

~『建設行政のあゆみ 京都市建設局小史』 別添地図「建物疎開跡地利用計画図」 より~

この付近の建物疎開の様子は次の『京都市明細図』でも確認することができます。

黒い線で描かれた建物が戦前はあったが戦後はなくなっているものを示します。現在の六条通は存在していませんし、その部分の寺院の建物も随分と消えていることが分かります。

画像をクリックすると明細図にリンクしていますので、さらなる詳細は現物でご確認いただければと思います。

先の昭和3年5月24日の京都市告示第252号では、六条通の旧称は魚棚通と市姫通となっていました。起点は「河原町通梅湊町83‐1」、終点は「醒ヶ井通左女牛井町172」とあります。現在の住宅地図を見ると、前者はひとまち交流館そのものの地番、後者は現在の六条通が堀川通に合流する地点にちょうど残っています。状況が変わっているでしょうから、あくまでも参考程度ですが。

この当時の六条通のルートを次の大正13年の地図に描いてみました。

青いラインがそれです。東西に1本筋の通っていない、段違いを繰り返す線形になっています。だからでしょう、「魚棚」の文字が2か所にご丁寧に書かれています。黄色のラインで示したのが、建物疎開の跡地を利用した現在の六条通部分です。従来よりも少し筋が通りました。この時、路線名の変更がさらになされたことでしょう。

なお、赤の星印が市比売神社の場所で、ここに六条通と表記された仁丹が今も2枚残っています。

ところで、ここまで調べて新たな疑問が生じました。

『まるたけえびすにおしおいけ』で始まるかの有名な歌は、『せったちゃらちゃらうおんだな、ろくじょうさんてつとおりすぎ、しちじょうこえれば』と続くわけですが、この場合の六条通って一体どこのことなのでしょう?

“せった”は雪駄屋町通で現在の楊梅通です。“ちゃらちゃら”は鍵屋町通、そして順番から言えば魚棚があって六条となるのでしょうが、この両者はイコールと考えるのでしょうか?

古い地図はどれを見ても六条通の表記がありません。でも、市電北野線には「西六條」なる電停が西洞院正面にあります。上の地図で緑色の ↑ で示したところです。

なんだか、六条通って不思議ですね。

さて、そうこう考えているうちに、六条通を改めて歩きたくなりました。

~つづく~

3回に分けてご紹介します。

まちで仁丹町名表示板を見つけても、ただボーと見ているだけではその意味するところに気づきません。まぁ、これは反省を込めて自分自身に言っているようなものなのですが・・・

お酒の好きな人ならばご存知かと思いますが、他のお店では手に入れにくいお酒がこれでもかといっぱい置いてあるのが「名酒館タキモト」さんです。六条通の河原町を西に入ったところにあります。そう言えばこの辺りの六条通はいささか不自然な広さですよね。

そして、六条通と河原町通とが合流するのが、ここ ↓ 「ひとまち交流館」の前です。

この場所から西を向くと次のような光景が見えます。

正面に延びるのが六条通、手前に横たわるのが河原町通です。真ん中奥に少し見える茶色い建物が先ほどのタキモトさんです。そして、黄色の→の箇所に設置されているのが次の仁丹です。

河原町通上ノ口上ル本塩竃町

そもそも、この仁丹を見たときに疑問に思わなくてはなりませんでした。この場所に設置するならば「河原町通六条下ル」であろうと。でも、「上ノ口上ル」なのです。確かに1本南に上ノ口通はありますが、ここは六条通に隣接しているではないですか。

※ ※ ※

一方、この付近で六条通と記された仁丹で思い出したのが、ここ市比売神社でした。

市比売神社の隣や向かい側には、次のような仁丹がありました。

いずれも力強い筆使いで書かれた全く同じ表記です。

六條通河原町西入本塩竃町

六条通に設置されていないのに、六条通の仁丹。しかも1枚でなく2枚も。

今までの経験則で言えば、 “これは仁丹が正しい。仁丹は80年以上前からそこでじっとしている。変わったのは周囲のまちなのだ!” というわけです。

同様のことはもう何度か経験しました。七本松通に花屋町通など。

※ ※ ※

やはり、現在の広い六条通は建物疎開の跡地でした。

このとおり、「建物疎開跡地利用計画図」と合致しました。黄色の ↑ の部分が現在広くなっている六条通です。そして、黄色の ← が菊浜小学校、現在のひとまち交流館の場所です。黄色い丸で囲んだ箇所には「六條通」の名があり色も付いていないことから、建物疎開の予定地ではなかったことが分かります。

~『建設行政のあゆみ 京都市建設局小史』 別添地図「建物疎開跡地利用計画図」 より~

この付近の建物疎開の様子は次の『京都市明細図』でも確認することができます。

~京都市明細図SE06より~

黒い線で描かれた建物が戦前はあったが戦後はなくなっているものを示します。現在の六条通は存在していませんし、その部分の寺院の建物も随分と消えていることが分かります。

画像をクリックすると明細図にリンクしていますので、さらなる詳細は現物でご確認いただければと思います。

※ ※ ※

先の昭和3年5月24日の京都市告示第252号では、六条通の旧称は魚棚通と市姫通となっていました。起点は「河原町通梅湊町83‐1」、終点は「醒ヶ井通左女牛井町172」とあります。現在の住宅地図を見ると、前者はひとまち交流館そのものの地番、後者は現在の六条通が堀川通に合流する地点にちょうど残っています。状況が変わっているでしょうから、あくまでも参考程度ですが。

この当時の六条通のルートを次の大正13年の地図に描いてみました。

青いラインがそれです。東西に1本筋の通っていない、段違いを繰り返す線形になっています。だからでしょう、「魚棚」の文字が2か所にご丁寧に書かれています。黄色のラインで示したのが、建物疎開の跡地を利用した現在の六条通部分です。従来よりも少し筋が通りました。この時、路線名の変更がさらになされたことでしょう。

なお、赤の星印が市比売神社の場所で、ここに六条通と表記された仁丹が今も2枚残っています。

~京都衛戍地図(大正13年)より~

※ ※ ※

ところで、ここまで調べて新たな疑問が生じました。

『まるたけえびすにおしおいけ』で始まるかの有名な歌は、『せったちゃらちゃらうおんだな、ろくじょうさんてつとおりすぎ、しちじょうこえれば』と続くわけですが、この場合の六条通って一体どこのことなのでしょう?

“せった”は雪駄屋町通で現在の楊梅通です。“ちゃらちゃら”は鍵屋町通、そして順番から言えば魚棚があって六条となるのでしょうが、この両者はイコールと考えるのでしょうか?

古い地図はどれを見ても六条通の表記がありません。でも、市電北野線には「西六條」なる電停が西洞院正面にあります。上の地図で緑色の ↑ で示したところです。

なんだか、六条通って不思議ですね。

さて、そうこう考えているうちに、六条通を改めて歩きたくなりました。

~つづく~

京都仁丹樂會 shimo-chan

Posted by 京都仁丹樂會 at 21:29│Comments(0)

│仁丹に見る近代史

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。