2013年10月14日

木製仁丹設置時期の裏付け発見 1/2

木製仁丹の設置時期については、基礎講座で次のように推察しました。

① 始 期 明治43年かその直後

② ピーク期 大正一桁の前半(大正4,5年頃まで)

③ 終 期 大正7,8年

それぞれの根拠ですが、①始期については森下仁丹100年史、②ピーク期については京都府立総合資料館「京の記憶ライブラリ」で公開されている「石井行昌撮影写真資料」に写し込まれた木製仁丹と市電開通年月日などから、③終期は大正7年の市域拡大エリアの木製仁丹発見からです。さらなる詳細については、次の記事をご参照ください。

基礎講座六 「設置時期」 ⑤木製の始期

基礎講座六 「設置時期」 ⑦木製のピーク

さて、本題です。

これらの推測を裏付ける資料が、このほど2件立て続けに発見されました。

ひとつはピーク期を裏付けるもの、そしてもうひとつは始期に関わるものです。

先ずはピーク期を裏付ける資料をご紹介しましょう。

みなさんは「京都ダイレクトリー」なる書籍をご存知でしょうか?

私たちは誰も知らなかったのですが、この夏、京都歴史資料館の資料室で見慣れないこの書籍を手にしました。どのような性質のものかと言うと、その前書きを今風の表現で要約すると次のようになろうかと思います。

京都は千有余年の都であり、日本の文化、芸術、技術などの根源は京都にある。だから日本の文明を究めようとするには、先ず京都を知らなければならない。しかしながら、京都について記したものは数は多いものの、名勝案内だけのものや商工名鑑だけのものなど、いずれも一局面のみしか紹介しておらず、包括的に京都全体を記録したものがなく遺憾であった。大礼も行われ、京都の地位はますます向上している。そこで、名付けて「京都ダイレクトリー」を編集し、地理歴史を始めとし、政治、宗教、教育、実業その他全般、さらには古来の沿革から現状、市街および勝地案内、商工業者名鑑、各種統計などをまとめ、京都を知るとともに日本の文明の源泉を窺う資料とした。

と言うことで、大正4年とありますので、ここで言う大礼とは大正の御大典のことですね。

奥付は次のようになっています。

大正4年11月25日印刷

大正4年12月4日発行

発行元 京都市西三本木中切通下ル真町 京都ダイレクトリー発行所

750ページにも及ぶ超大作で、私たちの興味のあるところでは、上京区、下京区の通り名や町名の説明をはじめとして河川や橋梁、交通機関に至るまで解説されており、まさに大正4年当時の京都のまちの姿をすべて記録した“京都百科”、あるいは当時の京都を知るための“バイブル”と言えそうです。

各種業界の商店や製作所などを紹介した要覧は、凡例に”大正3年末或いは大正4年7月現在”とあるのでこの期間に取材したものと考えられます。

この要覧の中の商店の写真に木製仁丹が何枚か写っているのです。

画像が鮮明ではないのですが、明らかに木製仁丹であると言える写真に次のようなものがありました。

解説によれば上の写真は「松原通室町西入中野之町」、下の写真は「松原通烏丸東入俊成町」のはずであり、確かに原版ではそのように読み取れそうです。仁丹の商標は上にあり、通り名を小さく2行書き、そして最後に町名を大きくという木製仁丹のルールどおりの表記です。

これらの他にも、おそらくは木製仁丹だろうと思えるものも数枚あったのですが、原版ですらその程度ですので割愛します。

京都府立総合資料館「京の記憶ライブラリ」の写真は撮影年月日が明確ではなかったのですが、今回は“大正3年末或いは大正4年7月現在”であろうこと、少なくとも出版された大正4年11月以前の撮影であることは間違いありません。

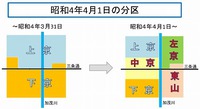

したがって、木製仁丹設置のピーク期を大正一桁の前半としたのを、これを大正3,4年よりも以前であろうと、わずかではありますが、その前倒しと明確化ができたのではないでしょうか?

② ピーク期 大正一桁の前半(大正4,5年頃まで)

↓

② ピーク期 大正3,4年頃まで

※「京都ダイレクトリー」は国会図書館の近代デジタルライブラリーでも見ることができます。

~つづく~

① 始 期 明治43年かその直後

② ピーク期 大正一桁の前半(大正4,5年頃まで)

③ 終 期 大正7,8年

それぞれの根拠ですが、①始期については森下仁丹100年史、②ピーク期については京都府立総合資料館「京の記憶ライブラリ」で公開されている「石井行昌撮影写真資料」に写し込まれた木製仁丹と市電開通年月日などから、③終期は大正7年の市域拡大エリアの木製仁丹発見からです。さらなる詳細については、次の記事をご参照ください。

基礎講座六 「設置時期」 ⑤木製の始期

基礎講座六 「設置時期」 ⑦木製のピーク

さて、本題です。

これらの推測を裏付ける資料が、このほど2件立て続けに発見されました。

ひとつはピーク期を裏付けるもの、そしてもうひとつは始期に関わるものです。

※ ※ ※

先ずはピーク期を裏付ける資料をご紹介しましょう。

みなさんは「京都ダイレクトリー」なる書籍をご存知でしょうか?

私たちは誰も知らなかったのですが、この夏、京都歴史資料館の資料室で見慣れないこの書籍を手にしました。どのような性質のものかと言うと、その前書きを今風の表現で要約すると次のようになろうかと思います。

京都は千有余年の都であり、日本の文化、芸術、技術などの根源は京都にある。だから日本の文明を究めようとするには、先ず京都を知らなければならない。しかしながら、京都について記したものは数は多いものの、名勝案内だけのものや商工名鑑だけのものなど、いずれも一局面のみしか紹介しておらず、包括的に京都全体を記録したものがなく遺憾であった。大礼も行われ、京都の地位はますます向上している。そこで、名付けて「京都ダイレクトリー」を編集し、地理歴史を始めとし、政治、宗教、教育、実業その他全般、さらには古来の沿革から現状、市街および勝地案内、商工業者名鑑、各種統計などをまとめ、京都を知るとともに日本の文明の源泉を窺う資料とした。

大正4年11月

と言うことで、大正4年とありますので、ここで言う大礼とは大正の御大典のことですね。

奥付は次のようになっています。

大正4年11月25日印刷

大正4年12月4日発行

発行元 京都市西三本木中切通下ル真町 京都ダイレクトリー発行所

750ページにも及ぶ超大作で、私たちの興味のあるところでは、上京区、下京区の通り名や町名の説明をはじめとして河川や橋梁、交通機関に至るまで解説されており、まさに大正4年当時の京都のまちの姿をすべて記録した“京都百科”、あるいは当時の京都を知るための“バイブル”と言えそうです。

各種業界の商店や製作所などを紹介した要覧は、凡例に”大正3年末或いは大正4年7月現在”とあるのでこの期間に取材したものと考えられます。

※ ※ ※

この要覧の中の商店の写真に木製仁丹が何枚か写っているのです。

画像が鮮明ではないのですが、明らかに木製仁丹であると言える写真に次のようなものがありました。

↑ 左端中央に木製仁丹

↑ 右端中央に木製仁丹

解説によれば上の写真は「松原通室町西入中野之町」、下の写真は「松原通烏丸東入俊成町」のはずであり、確かに原版ではそのように読み取れそうです。仁丹の商標は上にあり、通り名を小さく2行書き、そして最後に町名を大きくという木製仁丹のルールどおりの表記です。

これらの他にも、おそらくは木製仁丹だろうと思えるものも数枚あったのですが、原版ですらその程度ですので割愛します。

京都府立総合資料館「京の記憶ライブラリ」の写真は撮影年月日が明確ではなかったのですが、今回は“大正3年末或いは大正4年7月現在”であろうこと、少なくとも出版された大正4年11月以前の撮影であることは間違いありません。

したがって、木製仁丹設置のピーク期を大正一桁の前半としたのを、これを大正3,4年よりも以前であろうと、わずかではありますが、その前倒しと明確化ができたのではないでしょうか?

② ピーク期 大正一桁の前半(大正4,5年頃まで)

↓

② ピーク期 大正3,4年頃まで

※「京都ダイレクトリー」は国会図書館の近代デジタルライブラリーでも見ることができます。

~つづく~

京都仁丹樂會 shimo-chan

Posted by 京都仁丹樂會 at 07:36│Comments(0)

│設置時期