2011年07月31日

仁丹町名表示板 伏見市の場合

最後は「伏見市」です。

とは言っても、現在の「京都市伏見区」のことなのですが、仁丹町名表示板が10枚程度現存しています。

①設置時期

設置時期が不明確な仁丹町名表示板にあって、ここ伏見市だけはかなり正確に絞れます。

ご存知のとおり、伏見市が存在したのはほんの短期間、「昭和4年5月1日~昭和6年3月31日」のわずか1年と11ヶ月のことです。

にもかかわらず、仁丹町名表示板には明らかに右横書きで『伏見市』とあるのです。

もうこれは、その昭和4年5月1日~昭和6年3月31日の間に設置されたとしか言えません。

そして、非常に興味深いことは京都市のミニバージョンのようなデザインであるということです。

伏見市が誕生したときから、京都市に吸収合併されることが決まっていたので、森下仁丹もそこのところを意識したのかもしれませんね。

とりあえず、前例と同様に分析してみましょう。

②大きさ

縦60cm、横12cm。これは奈良市と同じですね。

③縁取り

京都市と同じく青の太いライン。

④住所の色

京都市は黒でしたが、ここ伏見は青のインクに変わります。そして、文字ごと焼成されているようです。

⑤商標の位置

下のものばかりで、商品ロゴはありません。

⑥ビスマルク

これは京都と同じく肩より上は青で、胴体部分が赤。じゃ、京都と同じだと言いそうになるのですが、よくよく見ると赤い勲章の部分も青になっています。

⑦仁丹の色

これは京都と同じく青。

⑧区切りライン

京都と同じく、菱形の横棒があります。

⑨取付穴

上下各1個と左右各2個あります。

と言うわけで、書式で表わすと次のようになります。

伏見市+町名+菱形横棒+商標

京都市と統一性のあるデザインですが、通り名などは使用しない地域なので縦の長さがコンパクトになっています。

メンソレータムとの関連

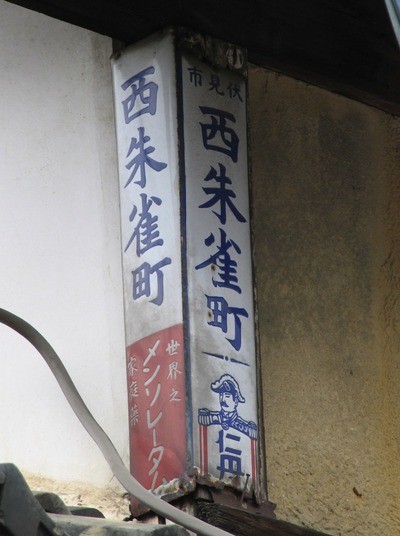

ところで、非常に興味深いことをひとつ。次の写真をご覧ください。

いかがでしょうか?

「西朱雀町」なる書体、仁丹とメンソレータムの両者で見事に一致しますよね。

つまり、製作所が同じと言うことではないのでしょうか。

これを見つけたときは、驚きました。

大阪の森下仁丹が空襲で資料が消滅したというのなら、近江八幡の近江兄弟舎には資料が残っているのではなかろうか?

となると京都の仁丹の様々な謎を解くための突破口になるのではなかろうか?

と胸が高鳴ったものです。

しかし、あいにくこれまた徒労に終わりました。

『伏見市』が消滅してすでに80年も経つというのに、今も誇らしげに掲げられている伏見の仁丹町名表示板。まさにアイデンティティの現れとも映ります。

伏見区という行政区は、西日本では福岡市東区に次ぐ人口を抱え、面積も広大なマンモス行政区です。

ですから分区の話題も度々持ち上がるのですが、そんなときに住民の間から必ず出てくるのが”伏見市に戻す”という意見です。

港町として発展し、京の都の玄関口の役割も果たしてきた伏見。都とは成り立ちが違います。

そういうところから伏見は伏見、というアイデンティティと誇りが生れてくるのでしょう。

仁丹町名表示板 「基礎講座」 index ~日々記事更新してゆきます~

◆序、 仁丹町名表示板「基礎講座」 開講にあたって

◆一、 予備知識

①「仁丹町名表示板」とは

②そもそも「仁丹」とは

③「森下仁丹株式会社」とは

◆二、 実例

①京都市以外の仁丹町名表示板

②仁丹町名表示板 大津市の場合

③仁丹町名表示板 大阪市の場合

④仁丹町名表示板 奈良市の場合

⑤仁丹町名表示板 伏見市の場合

⑥仁丹町名表示板 実例のまとめ

以下、続々連載中

Posted by 京都仁丹樂會 at 08:51│Comments(3)

│実例

この記事へのコメント

伏見区の表示板もデザインいいですねぇ~。

で、商標の下に白いちょっとしたスペースがあります。

ここに商品ロゴを入れたくなって、奈良や大阪のようになったのかな?

で、商標の下に白いちょっとしたスペースがあります。

ここに商品ロゴを入れたくなって、奈良や大阪のようになったのかな?

Posted by shimo-chan at 2011年08月03日 21:59

本日、伏見を回ってまいりました。

西朱雀町、ダブル看板のお宅が新築となり、看板が

消えておりました。残念です。

看板をどなたかが保存されていらっしゃることを祈ります。

西朱雀町、ダブル看板のお宅が新築となり、看板が

消えておりました。残念です。

看板をどなたかが保存されていらっしゃることを祈ります。

Posted by idecchi_2006 at 2011年11月03日 18:08

>看板をどなたかが保存されていらっしゃることを祈ります。

全くそのとおりですね。

一般に、従来の家の建て替え、つまりはお住まいになられている方に継続性があれば、大切に保管されるケースが多いのでは思っています。

自分が生れる前からずっとそこにあって、しかも色褪せずいつもでも美しいままとなれば、そう簡単に捨てられるものではないでしょう。

全くそのとおりですね。

一般に、従来の家の建て替え、つまりはお住まいになられている方に継続性があれば、大切に保管されるケースが多いのでは思っています。

自分が生れる前からずっとそこにあって、しかも色褪せずいつもでも美しいままとなれば、そう簡単に捨てられるものではないでしょう。

Posted by shimo-chan at 2011年11月05日 09:30