2023年06月23日

文化庁と仁丹町名表示板

京都にやってきた文化庁について、先日、京都新聞にこのような記事が載りました。

所在地の表記がおかしいんじゃない?という内容です。

京都府庁の敷地内にあった旧府警本部跡に文化庁が来ると聞いて、京都の人たちは「あぁ、あそこか」とその場所がインプットされたかと思います。だから改めて文化庁の所在地がどこなのか、などと気にしません。しかし、今回、当会にも取材があり、発表されていた所在地を見て唖然としました。

文化庁のHPでは、「京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番4」となっていました。“京都府京都市”、“85番4”という表現にも引っ掛かりましたが、それよりも何よりも、“下長者町通新町西入”なる通り名の組み合わせが、京都の文化から言えば致命的でした。

府庁敷地内からも入れるようですが、文化庁玄関前のINFORMATIONには新町通から入るようにと案内されています。

ならば、京都の文化に従えば“新町通下立売上る”です。これなら百人中百人が何の疑問も呈さないでしょう。ところが、下長者町通新町西入。そこには新しくできた府警本部の建物しかありません。まぁ、府警本部を通り抜けして府庁敷地内に入れば、文化庁にも辿り着けるのでしょうが。

先ず、京都府庁が所在する藪之内町は次の赤い線のような町域になっています。下長者町通の北側に民家などが建ち並ぶ他は、青い線で示す85番地3と85番地4の2つの土地を府庁が一体利用しています。いずれもイメージなので、正確なラインではありません。特に85番地3と85番地4の境界線はこのような直線ではありません。

そして、文化庁は85番地4にすっぽり収まっており、下長者町通には全く面していません。

仁丹町名表示板に関心を持たれた方はすでにご理解いただいているでしょうが、ひとつの町名に対して通り名の組み合わせは複数あります。

例えばこの藪之内町の場合であれば、北から時計回りに見ていくと理論上は次のような表記が考えられます。

1.下長者町通新町西入 藪之内町

2.新町通下長者町上る 藪之内町

3.新町通下長者町下る 藪之内町

4.新町通出水上る 藪之内町

5.新町通出水下る 藪之内町

6.新町通下立売上る 藪之内町

7.下立売通新町西入 藪之内町

8.下立売通釜座東入 藪之内町

9.下立売通釜座西入 藪之内町

10.下立売通西洞院東入 藪之内町

11.西洞院通下立売上る 藪之内町

12.西洞院通出水下る 藪之内町

13.西洞院通出水上る 藪之内町

14.西洞院通下長者町下る 藪之内町

15.下長者町通西洞院東入 藪之内町

なんと藪之内町だけで少なくとも15通りはあり得るのです。同様のことは京都市の中心部の町名の全てで言えることであり、そのような町名の数は1,500を優に超えます。

行政向けに全国の公称町名をまとめた便覧などは昔からありますが、京都市だけにここまで掘り下げて記載するわけにはいかず、ほんの代表的な通り名の表記しかされません。そこが他所の人から見ると悩みの種になるのです。通り名の組み合わせの部分がもはや大字小字の大字のように受け取られ、このような表記は便覧に載っていない、間違っている、同じ場所じゃないとなるのです。書き切れないから載っていないだけなのですが。しかし、書類に根拠を置く役所としては便覧に掲載されていない表記を認めるのはとても勇気の要ることでしょう。

さて、上記15通りのどの表記を使うかは、建物の入口が面している、あるいは人を導きたい通り名が最初にある表記から選びます。京都府庁であれば85番地3と85番地4という広大な土地を一体的に使用しており、その敷地への正面玄関である正門が下立売通にあるので、「京都市上京区下立売通新町西入藪之内町85番地3、85番地4合地」が最も厳格な表現になるでしょう。実際、京都府のHPでは「京都市上京区下立売通新町西入薮ノ之内町」となっています。

番地まで明記しなくても分かるので、表向きにはこれで十分なのです。さらにアクセス方法として案内するだけなら町名すら不要です。日頃は、通り名の組み合わせで表現するだけで十分に用が足り、いちいち町名まで書かない、言わないのが通常です。しかし、役所に出すような正式な書類には町名番地も加えたフルスペックで書きます。つまり、フォーマルとカジュアル、上手く使い分けている、それが京都の文化なのです。

文化庁も府庁の敷地内にあるので、府庁と同じにしました、としたら良かったのに“下長者町通新町西入薮之内町85番4”としてしまいました。北側の85番地3であればそのとおりです。今はそこには新しい府警本部があり、そのHPでは「京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3」とバッチリ100点満点の表記です。

しかし、文化庁、なぜこのような所在表記になったのか? 新聞では土地の登記簿どおりに従ったとあります。まさかと思いましたが、土地登記簿では85番地3も85番地4も同じ「下長者町通新町西入」になっているのです。明治38年の保存登記からです。確かにこの表記で藪之内町に間違いなく辿り着けるので、そこの●●番地となれば特定でき、理屈は通ります。役所が所在する土地の登記簿など、まず表に出ることはなく、現状に馴染むように修正されていなくても何の支障もないと思います。要は一般に対してアナウンスする所在地として何が適切かでしょう。今回、それは「新町通下立売上る」でなくてはならなかったのです。「新町通下長者町下る」や「新町通出水下る」でも間違いではありませんが。

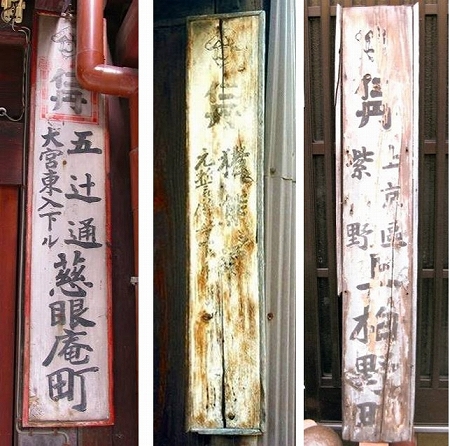

ところで次の写真は、文化庁のすぐ近く、椹木町通と衣棚通との交差点です。

ここの同じ家屋に2枚の仁丹町名表示板があります。

一つは「上京区衣棚通椹木町上ル門跡町」、もう一つは「上京区椹木町通衣棚東入門跡町」です。

どちらの通りに面するかで通り名の表現が違います。これぞ、京都の住所表現、京都の文化なのです。やっぱり仁丹町名表示板は改めて凄いと感動します。

しかしながら近年、地図アプリの進化と共にこの文化がないがしろにされているような気がしてなりません。もはや区と町名と番地しか書かず、通り名を飛ばすケースが多く見られます。それが正式な住所なのだと思い込んでいる人も増えているそうです。

さらに、近頃、マイナカードに関連してか「住所の表記ゆれ」なる語句をよく耳にするようになりました。1丁目2番3号を1-2-3と書く、1番地2を1-2と書く、藪之内町を薮ノ内町と書くなどです。いずれも正式に書くのが面倒なので簡略化しているわけですが、正式な表記を知った上で揺れるのと、知らないまま揺れているのとでは意味が違います。

このようなことを考えながら京都の様々な店舗や会社の所在地を見るのも興味深いものです。中には京都のことを全く理解していないなというところもあります。

さて、今回の文化庁は、いささか気の毒な面もあります。新聞記事によれば、「所在地表記については府に事前に相談したが異論はなかった」とされています。京都独特の表記についてお墨付きをもらって安心されたのかもしれません。しかし、京都の役所の人だから、みんなが京都の表記ルールを知っているとは限らないのです。それは市内でよく見かける京都市広報板で知ることができます。

次の写真はほんの一例です。

広報板の下部に町名表示板が付けられています。広報板の設置要綱では、「町名表示板を取り付ける場合は、設置場所の住所を記載するものとする」とあるのですが、この広報板が実際に設置されているのは「中京区新町通四条上る東入小結棚町」なのです。一見、似ていますが、違うのです。

このケースでは四条通が先に書かれています。となるとこの広報板は四条通にあることになるのです。さらに四条通は東西の通りなので“上る”の選択肢はなく、「東入」か「西入」の二択です。転入届にこの住所を書いたら、受理されません。言わんとすることは、四条通と新町通との交差点をとにかく北へ行くということでしょう。さらに厳格に言えば、新町通を単に“上る”だけではなく、そこから東へと入った名のない通路に設置されているので、「上る東入」となります。もし、仁丹町名表示板がそこにあったのなら、そうなっていたことでしょう。

なぜ、このようになったのか? それは関わった職員みんなが京都の表記ルールを知らなかったからでしょう。実は意外ですが、正確な知識を持ち合わせているのは、住所に関連する仕事を経験した、あるいは中心区の出身で自然と身に付いたという一部の職員さんだけのようです。

以上、カオスな京都の住所表記、所在表記のお話しでした。

あまり目くじらを立てるものではありませんが、転入届で受理できないような表記を役所自らが堂々と使うのはいかがなものかと思います。

所在地の表記がおかしいんじゃない?という内容です。

京都府庁の敷地内にあった旧府警本部跡に文化庁が来ると聞いて、京都の人たちは「あぁ、あそこか」とその場所がインプットされたかと思います。だから改めて文化庁の所在地がどこなのか、などと気にしません。しかし、今回、当会にも取材があり、発表されていた所在地を見て唖然としました。

文化庁のHPでは、「京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番4」となっていました。“京都府京都市”、“85番4”という表現にも引っ掛かりましたが、それよりも何よりも、“下長者町通新町西入”なる通り名の組み合わせが、京都の文化から言えば致命的でした。

府庁敷地内からも入れるようですが、文化庁玄関前のINFORMATIONには新町通から入るようにと案内されています。

ならば、京都の文化に従えば“新町通下立売上る”です。これなら百人中百人が何の疑問も呈さないでしょう。ところが、下長者町通新町西入。そこには新しくできた府警本部の建物しかありません。まぁ、府警本部を通り抜けして府庁敷地内に入れば、文化庁にも辿り着けるのでしょうが。

先ず、京都府庁が所在する藪之内町は次の赤い線のような町域になっています。下長者町通の北側に民家などが建ち並ぶ他は、青い線で示す85番地3と85番地4の2つの土地を府庁が一体利用しています。いずれもイメージなので、正確なラインではありません。特に85番地3と85番地4の境界線はこのような直線ではありません。

そして、文化庁は85番地4にすっぽり収まっており、下長者町通には全く面していません。

仁丹町名表示板に関心を持たれた方はすでにご理解いただいているでしょうが、ひとつの町名に対して通り名の組み合わせは複数あります。

例えばこの藪之内町の場合であれば、北から時計回りに見ていくと理論上は次のような表記が考えられます。

1.下長者町通新町西入 藪之内町

2.新町通下長者町上る 藪之内町

3.新町通下長者町下る 藪之内町

4.新町通出水上る 藪之内町

5.新町通出水下る 藪之内町

6.新町通下立売上る 藪之内町

7.下立売通新町西入 藪之内町

8.下立売通釜座東入 藪之内町

9.下立売通釜座西入 藪之内町

10.下立売通西洞院東入 藪之内町

11.西洞院通下立売上る 藪之内町

12.西洞院通出水下る 藪之内町

13.西洞院通出水上る 藪之内町

14.西洞院通下長者町下る 藪之内町

15.下長者町通西洞院東入 藪之内町

なんと藪之内町だけで少なくとも15通りはあり得るのです。同様のことは京都市の中心部の町名の全てで言えることであり、そのような町名の数は1,500を優に超えます。

行政向けに全国の公称町名をまとめた便覧などは昔からありますが、京都市だけにここまで掘り下げて記載するわけにはいかず、ほんの代表的な通り名の表記しかされません。そこが他所の人から見ると悩みの種になるのです。通り名の組み合わせの部分がもはや大字小字の大字のように受け取られ、このような表記は便覧に載っていない、間違っている、同じ場所じゃないとなるのです。書き切れないから載っていないだけなのですが。しかし、書類に根拠を置く役所としては便覧に掲載されていない表記を認めるのはとても勇気の要ることでしょう。

さて、上記15通りのどの表記を使うかは、建物の入口が面している、あるいは人を導きたい通り名が最初にある表記から選びます。京都府庁であれば85番地3と85番地4という広大な土地を一体的に使用しており、その敷地への正面玄関である正門が下立売通にあるので、「京都市上京区下立売通新町西入藪之内町85番地3、85番地4合地」が最も厳格な表現になるでしょう。実際、京都府のHPでは「京都市上京区下立売通新町西入薮ノ之内町」となっています。

番地まで明記しなくても分かるので、表向きにはこれで十分なのです。さらにアクセス方法として案内するだけなら町名すら不要です。日頃は、通り名の組み合わせで表現するだけで十分に用が足り、いちいち町名まで書かない、言わないのが通常です。しかし、役所に出すような正式な書類には町名番地も加えたフルスペックで書きます。つまり、フォーマルとカジュアル、上手く使い分けている、それが京都の文化なのです。

文化庁も府庁の敷地内にあるので、府庁と同じにしました、としたら良かったのに“下長者町通新町西入薮之内町85番4”としてしまいました。北側の85番地3であればそのとおりです。今はそこには新しい府警本部があり、そのHPでは「京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3」とバッチリ100点満点の表記です。

しかし、文化庁、なぜこのような所在表記になったのか? 新聞では土地の登記簿どおりに従ったとあります。まさかと思いましたが、土地登記簿では85番地3も85番地4も同じ「下長者町通新町西入」になっているのです。明治38年の保存登記からです。確かにこの表記で藪之内町に間違いなく辿り着けるので、そこの●●番地となれば特定でき、理屈は通ります。役所が所在する土地の登記簿など、まず表に出ることはなく、現状に馴染むように修正されていなくても何の支障もないと思います。要は一般に対してアナウンスする所在地として何が適切かでしょう。今回、それは「新町通下立売上る」でなくてはならなかったのです。「新町通下長者町下る」や「新町通出水下る」でも間違いではありませんが。

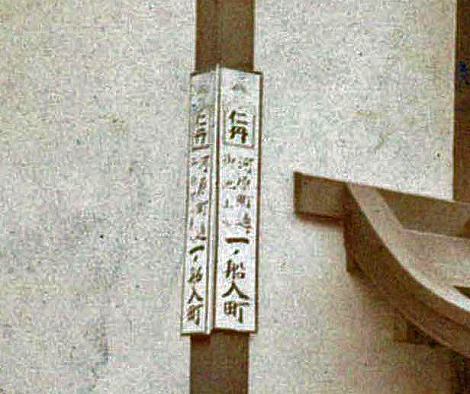

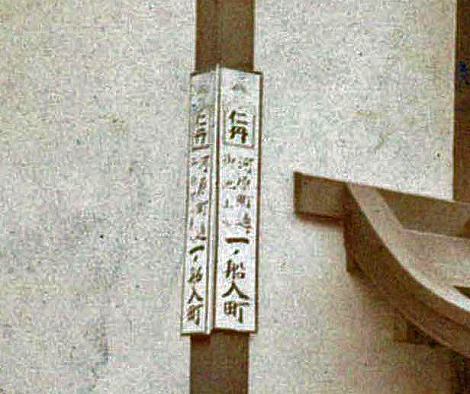

ところで次の写真は、文化庁のすぐ近く、椹木町通と衣棚通との交差点です。

ここの同じ家屋に2枚の仁丹町名表示板があります。

一つは「上京区衣棚通椹木町上ル門跡町」、もう一つは「上京区椹木町通衣棚東入門跡町」です。

どちらの通りに面するかで通り名の表現が違います。これぞ、京都の住所表現、京都の文化なのです。やっぱり仁丹町名表示板は改めて凄いと感動します。

しかしながら近年、地図アプリの進化と共にこの文化がないがしろにされているような気がしてなりません。もはや区と町名と番地しか書かず、通り名を飛ばすケースが多く見られます。それが正式な住所なのだと思い込んでいる人も増えているそうです。

さらに、近頃、マイナカードに関連してか「住所の表記ゆれ」なる語句をよく耳にするようになりました。1丁目2番3号を1-2-3と書く、1番地2を1-2と書く、藪之内町を薮ノ内町と書くなどです。いずれも正式に書くのが面倒なので簡略化しているわけですが、正式な表記を知った上で揺れるのと、知らないまま揺れているのとでは意味が違います。

このようなことを考えながら京都の様々な店舗や会社の所在地を見るのも興味深いものです。中には京都のことを全く理解していないなというところもあります。

さて、今回の文化庁は、いささか気の毒な面もあります。新聞記事によれば、「所在地表記については府に事前に相談したが異論はなかった」とされています。京都独特の表記についてお墨付きをもらって安心されたのかもしれません。しかし、京都の役所の人だから、みんなが京都の表記ルールを知っているとは限らないのです。それは市内でよく見かける京都市広報板で知ることができます。

次の写真はほんの一例です。

広報板の下部に町名表示板が付けられています。広報板の設置要綱では、「町名表示板を取り付ける場合は、設置場所の住所を記載するものとする」とあるのですが、この広報板が実際に設置されているのは「中京区新町通四条上る東入小結棚町」なのです。一見、似ていますが、違うのです。

このケースでは四条通が先に書かれています。となるとこの広報板は四条通にあることになるのです。さらに四条通は東西の通りなので“上る”の選択肢はなく、「東入」か「西入」の二択です。転入届にこの住所を書いたら、受理されません。言わんとすることは、四条通と新町通との交差点をとにかく北へ行くということでしょう。さらに厳格に言えば、新町通を単に“上る”だけではなく、そこから東へと入った名のない通路に設置されているので、「上る東入」となります。もし、仁丹町名表示板がそこにあったのなら、そうなっていたことでしょう。

なぜ、このようになったのか? それは関わった職員みんなが京都の表記ルールを知らなかったからでしょう。実は意外ですが、正確な知識を持ち合わせているのは、住所に関連する仕事を経験した、あるいは中心区の出身で自然と身に付いたという一部の職員さんだけのようです。

以上、カオスな京都の住所表記、所在表記のお話しでした。

あまり目くじらを立てるものではありませんが、転入届で受理できないような表記を役所自らが堂々と使うのはいかがなものかと思います。

~shimo-chan~

2023年03月29日

桜、満開!

満開だった梅も、昨日は新緑となっていました。

そして、京都は今、桜が満開です。

仁丹町名表示板とコラボできるポイントを探すのは難しいのですが、写真は、

「下京區 大和大路通新門前上ル西之町」

です。

そして、京都は今、桜が満開です。

仁丹町名表示板とコラボできるポイントを探すのは難しいのですが、写真は、

「下京區 大和大路通新門前上ル西之町」

です。

~shimo-chan~

2023年03月11日

梅、満開!

東山区は「安井金比羅宮」の北門の近くに小松町の仁丹町名表示板があります。

「下京區 安井北門前通東大路西入 小松町」

です。

ご覧のように、今、満開の梅と、美しく整備された町家、そして仁丹町名表示板という見事なコラボを見せています。

町家は宿泊施設になっていますが、改装とともに姿を消す仁丹が多い中、しっかり残されているのが嬉しいです。

こうして見ると、まさに仁丹町名表示板は景観の一部分であり、町家の付加価値にも貢献しているように思います。

「下京區 安井北門前通東大路西入 小松町」

です。

ご覧のように、今、満開の梅と、美しく整備された町家、そして仁丹町名表示板という見事なコラボを見せています。

町家は宿泊施設になっていますが、改装とともに姿を消す仁丹が多い中、しっかり残されているのが嬉しいです。

こうして見ると、まさに仁丹町名表示板は景観の一部分であり、町家の付加価値にも貢献しているように思います。

~shimo-chan~

2022年10月04日

木製仁丹の直角貼り

先日、2022年9月7日の京都新聞朝刊に「京の出版社 人文書院、100年の軌跡」という大きな記事が掲載されました。そして、「創業の地である河原町通二条下ルにあった人文書院社屋」なるキャプションでセピア色の写真が掲載されていました。

この写真です。立派な家屋です。

大正6年当時とあり、同社HPの会社概要の沿革に鮮明な写真で紹介されています。

常日頃、仁丹町名表示板を探す習性が付いていると、古写真を見ても反応してしまいます。もうお分かりかと思いますが、写真左の柱に仁丹町名表示板が2枚、“究極の直角貼り”で掲げられているのです。それも、これは木製仁丹です!

琺瑯仁丹ではこの”直角貼り”、次のように何度か見かけましたが、木製では初めてです。

いずれも、同じ町名ではあるものの、どちらの通りに面して設置するかで、通り名の順序を入れ替えています。しかし、今回の例は少しばかり違いました。

表記は向かって右側が

河原町通御池上ル 一ノ船入町

そして、左側が

河原町通二条下ル東入 一ノ船入町

と、琺瑯仁丹では見かけなかったパターンでした。

この場所は現在、ホテルオークラの敷地になっています。ならば、“河原町通御池上る”だけで十分、わざわざ二条通からも誘導しなくてもと思いますが、それは今だからの感覚であることに気づかされます。

大正6年と言えば、河原町通が拡幅されて市電河原町線が開通する10年ほど前、そして御池通の建物疎開が実施される30年近く前、ということになります。一方で二条通は明治28年から京都電気鉄道(京電)が走っていました。二条通がむしろメインストリートであり、ハイカラな時代だったわけです。納得です。

設置当時の京都のまちの姿を思い巡らせてくれるのも、仁丹町名表示板の魅力のひとつです。

ところでこの写真から得られる情報は他にもありました。大きさです。縦の長さが完全には一致していません。品質管理はそう厳格ではなかったということでしょうか。

それから、横が柱からはみ出しています。横幅は木製仁丹が約18cm、琺瑯仁丹が約15cmです。はたして設置した時の納まりの良さから15cmになったのかどうかは分かりませんが、琺瑯仁丹は柱にすっぽり収まって美しいのは事実です。

この写真です。立派な家屋です。

大正6年当時とあり、同社HPの会社概要の沿革に鮮明な写真で紹介されています。

常日頃、仁丹町名表示板を探す習性が付いていると、古写真を見ても反応してしまいます。もうお分かりかと思いますが、写真左の柱に仁丹町名表示板が2枚、“究極の直角貼り”で掲げられているのです。それも、これは木製仁丹です!

琺瑯仁丹ではこの”直角貼り”、次のように何度か見かけましたが、木製では初めてです。

いずれも、同じ町名ではあるものの、どちらの通りに面して設置するかで、通り名の順序を入れ替えています。しかし、今回の例は少しばかり違いました。

表記は向かって右側が

河原町通御池上ル 一ノ船入町

そして、左側が

河原町通二条下ル東入 一ノ船入町

と、琺瑯仁丹では見かけなかったパターンでした。

この場所は現在、ホテルオークラの敷地になっています。ならば、“河原町通御池上る”だけで十分、わざわざ二条通からも誘導しなくてもと思いますが、それは今だからの感覚であることに気づかされます。

大正6年と言えば、河原町通が拡幅されて市電河原町線が開通する10年ほど前、そして御池通の建物疎開が実施される30年近く前、ということになります。一方で二条通は明治28年から京都電気鉄道(京電)が走っていました。二条通がむしろメインストリートであり、ハイカラな時代だったわけです。納得です。

設置当時の京都のまちの姿を思い巡らせてくれるのも、仁丹町名表示板の魅力のひとつです。

ところでこの写真から得られる情報は他にもありました。大きさです。縦の長さが完全には一致していません。品質管理はそう厳格ではなかったということでしょうか。

それから、横が柱からはみ出しています。横幅は木製仁丹が約18cm、琺瑯仁丹が約15cmです。はたして設置した時の納まりの良さから15cmになったのかどうかは分かりませんが、琺瑯仁丹は柱にすっぽり収まって美しいのは事実です。

~shimo-chan~

2022年08月01日

東京の木製仁丹 寄贈へ

2022年6月10日の当ブログ記事でお知らせしましたとおり、東京の木製仁丹町名表示板を7月29日に森下仁丹株式会社様に寄贈いたしました。

写真は、森下仁丹株式会社経営企画室室長 地主紀之様(左)と京都仁丹樂會代表 立花滋(右)です。

ただ、現物だけでは単なる板切れにしか見えませんので、そもそもはこのようなものでしたと再現したレプリカも進呈しました。

再現にあたっては、東京のかつての古写真や京都市に残っている木製仁丹、さらには公文書にある大阪市などの町名札作成要領などを参考にしました。

大きさは、今回の東京の実物を計測すると縦785ミリ、横177ミリ、厚み8.5ミリでした。しかし、木材は乾燥・経年によって縮み、それは木目の向きによって、縮む割合が変わります。さらに節目部分は元々堅くて縮みはほとんど無いと考えられます。今回のケースでは、横の縮みは大きく、縦の縮みは小さいはずです。

このことから、元々の大きさは、当時の尺基準で、縦2尺6寸(787.87ミリ)、横6寸(181.81ミリ)、厚み3分(9.09ミリ)ではなかったかと推測され、その寸法で再現してみました。

しかし、これらだけではまだ今回の貴重さを説明することができません。そこで、その位置づけを説明するために東京都公文書館の大正10年「町名標示ニ関シ照会ノ件」をベースにした冊子を作成のうえ、当会会員による学術論文とともに進呈させていただきました。

ところで、東京は根津神社近くの元々の設置場所には、再現したレプリカを次の写真のように設置させていただいています。ご協力に感謝です。

森下仁丹株式会社さんは来年、創業130年を迎えます。この節目にタイミングよく登場した東京の木製仁丹、何か不思議な縁を感じます。

写真は、森下仁丹株式会社経営企画室室長 地主紀之様(左)と京都仁丹樂會代表 立花滋(右)です。

ただ、現物だけでは単なる板切れにしか見えませんので、そもそもはこのようなものでしたと再現したレプリカも進呈しました。

再現にあたっては、東京のかつての古写真や京都市に残っている木製仁丹、さらには公文書にある大阪市などの町名札作成要領などを参考にしました。

大きさは、今回の東京の実物を計測すると縦785ミリ、横177ミリ、厚み8.5ミリでした。しかし、木材は乾燥・経年によって縮み、それは木目の向きによって、縮む割合が変わります。さらに節目部分は元々堅くて縮みはほとんど無いと考えられます。今回のケースでは、横の縮みは大きく、縦の縮みは小さいはずです。

このことから、元々の大きさは、当時の尺基準で、縦2尺6寸(787.87ミリ)、横6寸(181.81ミリ)、厚み3分(9.09ミリ)ではなかったかと推測され、その寸法で再現してみました。

しかし、これらだけではまだ今回の貴重さを説明することができません。そこで、その位置づけを説明するために東京都公文書館の大正10年「町名標示ニ関シ照会ノ件」をベースにした冊子を作成のうえ、当会会員による学術論文とともに進呈させていただきました。

ところで、東京は根津神社近くの元々の設置場所には、再現したレプリカを次の写真のように設置させていただいています。ご協力に感謝です。

森下仁丹株式会社さんは来年、創業130年を迎えます。この節目にタイミングよく登場した東京の木製仁丹、何か不思議な縁を感じます。

~京都仁丹樂會~

2022年06月10日

東京の木製仁丹 保存へ

この度、東京都文京区は根津神社の近くにこのような木製仁丹町名表示板のレプリカを設置させていただきました。大正時代に9万枚設置されたという東京市の木製仁丹町名表示板、本来の姿です。

当ブログでは2015年3月から1年間、「全国津々浦々の考証」なる記事を9回に分けて発表しました。これは1995年に発行された森下仁丹株式会社100周年記念誌「総合保健薬仁丹から総合保健産業JINTANへ」に記述されている『明治43年からは、大礼服マークの入った町名看板を次々に掲げ始めた。当初、大阪、東京、京都、名古屋といった都市からスタートした町名看板はやがて、日本全国津々浦々にまで広がり』という有名な一文について根本的に検証しようとしたものです。

結果、琺瑯看板が普及する以前のことなので、これらは木製のことを言っているのだと結論付けました。そして、ここに挙げられた都市の中でその存在が当時確認できていたのは京都と東京のみでした。京都は現物と古写真で、東京は古写真でのみ確認していました。ちなみにここでは例示されていませんが、大津市でも実物と古写真で、さらに舞鶴市でも古写真で確認できています。大阪は戦後の琺瑯製は現存していますが木製は未確認、名古屋は木製も琺瑯製も未だ確認できていません。

ところで特筆すべきは東京でした。東京都公文書館から大正7~9年におよそ9万枚を設置したと当の森下仁丹(当時は森下博薬房)が回答している文書が見つかったのです。

その詳細は次のブログ記事をご参照ください。

全国津々浦々の考証(その4)~東京で仁丹発見!!!②~

2015年04月08日 https://jintan.kyo2.jp/e464515.html

9万枚という驚くべき大きな数字、1枚ぐらい残っていないものかと誰しも考えるでしょう。しかし、直後の大正12年には関東大震災が発生し、戦時中は東京大空襲、戦後は戦後で住居表示の実施やバブル経済の到来と、旧来の町名表示板としては壊滅的な打撃の連続でした。仮に、万が一残っていたとしても所詮は木製、判別できないほどに劣化していて見つけることはできないだろう、などと話していました。

ところがです!

ブログ「東京あるけあるけ」や「歩・探・見・感」の主宰者さんから、「これ、もしかして東京の木製仁丹の可能性はないだろうか?」との問い合わせがありました。根津神社の近くの木造家屋に付いている、パッと見“板切れ”でした。

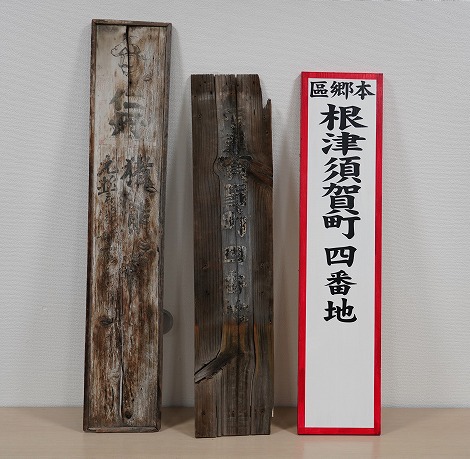

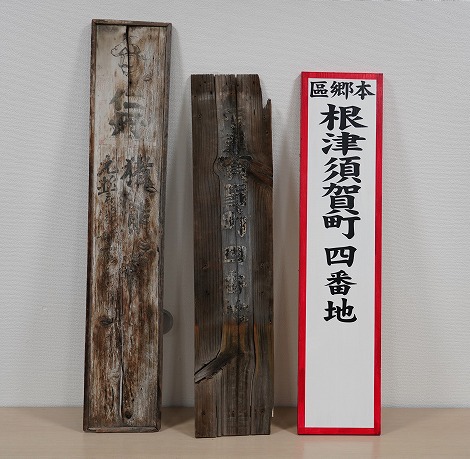

早速、京都仁丹樂會東京支部(会員は基本的に京都市近辺なのですが、一人だけ東京に居住しているので、こう呼んでいます)が現地調査、次のような写真が得られました。雨戸の戸袋の一部としか見えませんが。

正確には、この写真は2度目の訪問時のものです。以前は、この上に金属製の他の看板が被さっていて木製仁丹の上部と下部、ほんの少ししか見えていなかったのです。詳細は知りませんが、覆っていた金属製の看板が取れているとの知らせがあり、改めて訪問すると明らかに町名らしき黒い文字が姿を現していたのでした。

最上部には行政区名として左横書きで「區郷本」とかろうじて読み取れます。東京市本郷区は昭和22年まで存在し、現在の文京区の東部のエリアでした。

次は中央部です。縦書きで「根津須賀町」と今度は明確に読み取ることができます。長年、金属の看板で保護されていたためでしょう。根津須賀町は昭和40年4月1日の住居表示の実施で、文京区根津一丁目の一部となりました。

次に地番として「四番地」が現れました。国会図書館のデジタルライブラリで閲覧できる大正元年の「地籍地図」によれば当該地はまさに四番地でした。

そして、最下段ですが金属製看板に守られていなかった部分なので劣化は進んでいるものの、かろうじて仁丹の商標の凹凸が見えます。

いかがでしょう、見えるでしょうか? こんな感じでうっすらといらっしゃいます。

町名部分などに凹凸が付いているのは、墨で書かれた部分とそうでない部分との木の瘦せ方の違いからだと推察できます。

このように東京の古写真で見た木製仁丹と書式も同じ、これはもう奇跡的に生き残った9万枚のうちの1枚と考えるべきだろうとなりました。

さて、次にどうするか?です。ここまで分かったのであれば然るべき施設で保存しなければ朽ち果てるだけです。今のうちに救い出さなくてはと、しばらく悶々とした日々が続きましたが、今年2022年5月初旬、仕事で東京へ出張することになった京都在住の会員が、”東京支部”と共に現地を訪れました。すると、本体が割れてしまって地面に落下していたそうです。確かに設置されていた当時の写真を見ると、すでに木目に沿って縦に3分割になっているようにも見えます。

これはほっとけないとばかりに、家の方とお会いし、事情を説明するとともに保存に向けての提案をさせていただきました。とは言っても、見ず知らずの者が突然訪れて頂戴するわけにはいきません。とりあえず修繕するために預からせていただき、一か月後に返却することを約束して、承諾を得たうえでお預かりしました。

このように、あれよあれよという間に展開してしまい、その日のうちにその東京の木製仁丹は新幹線に乗って京都にやってきたのでした。早速、臨時例会を招集、実物を見分するとともに今後について話し合いました。

次の写真は臨時例会で披露された修復後の姿です。裏から木を当て3つに割れていたものを合体させました。京都仁丹樂會には様々な年齢や職業の者が集まっているので、職業柄このようなことが得意な会員により細心の注意を払って修復させていただきました。

大きさは、実寸で縦785mm、横177mm、厚み8.5mmでした。木材は乾燥や経年によって縮みますが、それは木目の向きにより割合も変わってきます。さらに節目部分は元々堅く縮みはほとんど無いと思われます。今回の場合、横の縮みは大、縦の縮みは小のはずです。このようなことから、元々の大きさは、尺基準で縦2尺6寸(787.87mm)、横6寸(181.81mm)、厚み3分(9.09mm)だったのではと推察できます。

次は、左より順に京都の木製、今回の東京の木製、そしてそのレプリカ(製作中)です。京都のものよりは縦が短いことが分かります。商標の位置は、京都、大津、舞鶴ではすべて上にありましたが、東京は複数の古写真でいずれも下にあります。

レプリカですが、白地に赤の枠と随分と派手に見えるでしょうが、京都の木製も元々はこの配色であり、東京の場合も同様の配色であったであろうと現時点では考えています。ちなみに、先の東京都の関連公文書の中に「町名札製作仕様書」というのがあり、『白ペンキ三遍塗ニシテ(略)黒色ペンキニテ町名ヲ楷書体ニテ記入スル事』とあります。

興奮しながら、ひととおりの見分を終えると、これからどうするのかという議論になりました。当然のことながら約束どおりにお返しすることが大前提ですが、しかし現状復帰すると劣化がますます進むことは明白です。そして、盗難の危険も気になります。この機会に保存する方向で具体的に話を進められないものかと熱く議論しました。保存するにしても個人が持つわけには行かず、やはり地元の公的な施設または森下仁丹株式会社であろうとなり、お返しにあがった時にはある程度具体的に提案できるようにしたいなとなりました。

さて、1カ月後の6月5日、約束どおりに返却にうかがいました。その時はレプリカも持参し、そもそもはこのようなものであったことを説明、そしてとても貴重なものなのでぜひとも保存させていただきたいとお願いしたところ、ご理解いただき、快諾していただきました。本当に感謝です。そして、現物は再び京都入り、代わりに現地にはレプリカを設置させていただきました。家の方のお話しでは、以前はその周囲に結構あったのだそうです。

そして、保存先ですが、地元の施設にも当たってみましたが、結果としては森下仁丹株式会社が受け入れてくださることになりました。現物だけでは何なのか分かりにくいので、レプリカをもう1枚作成し、セットで寄贈させていただく段取りで進めております。同社には他にも様々な資料が全国から寄せられており、イベントなど機会あるたびに展示もされていますので、今回の東京の木製仁丹も公開されることもあるだろうと期待しております。

以上のような経緯でした。関心を持っておられた東京の方々にはご心配をおかけしました。町名表示板は本来の場所にあってこその価値だと常日頃言っている私たちですが、今回は非常に貴重な1枚であり、なおかつこのまま劣化の一途を辿るので、保存するべきと判断した次第です。ご理解いただきますようお願いします。

それにしても9万分の1の奇跡が起こりました。関東大震災、空襲、高度経済成長と激動の東京を目の当たりにしてきた“大礼服姿のカイゼル髭のおじさん”は最新鋭の新幹線に3度も乗って、東京~京都間を行き来しました。その光景を想像するだけでも不思議な出来事でした。

当ブログでは2015年3月から1年間、「全国津々浦々の考証」なる記事を9回に分けて発表しました。これは1995年に発行された森下仁丹株式会社100周年記念誌「総合保健薬仁丹から総合保健産業JINTANへ」に記述されている『明治43年からは、大礼服マークの入った町名看板を次々に掲げ始めた。当初、大阪、東京、京都、名古屋といった都市からスタートした町名看板はやがて、日本全国津々浦々にまで広がり』という有名な一文について根本的に検証しようとしたものです。

結果、琺瑯看板が普及する以前のことなので、これらは木製のことを言っているのだと結論付けました。そして、ここに挙げられた都市の中でその存在が当時確認できていたのは京都と東京のみでした。京都は現物と古写真で、東京は古写真でのみ確認していました。ちなみにここでは例示されていませんが、大津市でも実物と古写真で、さらに舞鶴市でも古写真で確認できています。大阪は戦後の琺瑯製は現存していますが木製は未確認、名古屋は木製も琺瑯製も未だ確認できていません。

ところで特筆すべきは東京でした。東京都公文書館から大正7~9年におよそ9万枚を設置したと当の森下仁丹(当時は森下博薬房)が回答している文書が見つかったのです。

その詳細は次のブログ記事をご参照ください。

全国津々浦々の考証(その4)~東京で仁丹発見!!!②~

2015年04月08日 https://jintan.kyo2.jp/e464515.html

9万枚という驚くべき大きな数字、1枚ぐらい残っていないものかと誰しも考えるでしょう。しかし、直後の大正12年には関東大震災が発生し、戦時中は東京大空襲、戦後は戦後で住居表示の実施やバブル経済の到来と、旧来の町名表示板としては壊滅的な打撃の連続でした。仮に、万が一残っていたとしても所詮は木製、判別できないほどに劣化していて見つけることはできないだろう、などと話していました。

ところがです!

ブログ「東京あるけあるけ」や「歩・探・見・感」の主宰者さんから、「これ、もしかして東京の木製仁丹の可能性はないだろうか?」との問い合わせがありました。根津神社の近くの木造家屋に付いている、パッと見“板切れ”でした。

早速、京都仁丹樂會東京支部(会員は基本的に京都市近辺なのですが、一人だけ東京に居住しているので、こう呼んでいます)が現地調査、次のような写真が得られました。雨戸の戸袋の一部としか見えませんが。

正確には、この写真は2度目の訪問時のものです。以前は、この上に金属製の他の看板が被さっていて木製仁丹の上部と下部、ほんの少ししか見えていなかったのです。詳細は知りませんが、覆っていた金属製の看板が取れているとの知らせがあり、改めて訪問すると明らかに町名らしき黒い文字が姿を現していたのでした。

最上部には行政区名として左横書きで「區郷本」とかろうじて読み取れます。東京市本郷区は昭和22年まで存在し、現在の文京区の東部のエリアでした。

次は中央部です。縦書きで「根津須賀町」と今度は明確に読み取ることができます。長年、金属の看板で保護されていたためでしょう。根津須賀町は昭和40年4月1日の住居表示の実施で、文京区根津一丁目の一部となりました。

次に地番として「四番地」が現れました。国会図書館のデジタルライブラリで閲覧できる大正元年の「地籍地図」によれば当該地はまさに四番地でした。

そして、最下段ですが金属製看板に守られていなかった部分なので劣化は進んでいるものの、かろうじて仁丹の商標の凹凸が見えます。

いかがでしょう、見えるでしょうか? こんな感じでうっすらといらっしゃいます。

町名部分などに凹凸が付いているのは、墨で書かれた部分とそうでない部分との木の瘦せ方の違いからだと推察できます。

このように東京の古写真で見た木製仁丹と書式も同じ、これはもう奇跡的に生き残った9万枚のうちの1枚と考えるべきだろうとなりました。

さて、次にどうするか?です。ここまで分かったのであれば然るべき施設で保存しなければ朽ち果てるだけです。今のうちに救い出さなくてはと、しばらく悶々とした日々が続きましたが、今年2022年5月初旬、仕事で東京へ出張することになった京都在住の会員が、”東京支部”と共に現地を訪れました。すると、本体が割れてしまって地面に落下していたそうです。確かに設置されていた当時の写真を見ると、すでに木目に沿って縦に3分割になっているようにも見えます。

これはほっとけないとばかりに、家の方とお会いし、事情を説明するとともに保存に向けての提案をさせていただきました。とは言っても、見ず知らずの者が突然訪れて頂戴するわけにはいきません。とりあえず修繕するために預からせていただき、一か月後に返却することを約束して、承諾を得たうえでお預かりしました。

このように、あれよあれよという間に展開してしまい、その日のうちにその東京の木製仁丹は新幹線に乗って京都にやってきたのでした。早速、臨時例会を招集、実物を見分するとともに今後について話し合いました。

次の写真は臨時例会で披露された修復後の姿です。裏から木を当て3つに割れていたものを合体させました。京都仁丹樂會には様々な年齢や職業の者が集まっているので、職業柄このようなことが得意な会員により細心の注意を払って修復させていただきました。

大きさは、実寸で縦785mm、横177mm、厚み8.5mmでした。木材は乾燥や経年によって縮みますが、それは木目の向きにより割合も変わってきます。さらに節目部分は元々堅く縮みはほとんど無いと思われます。今回の場合、横の縮みは大、縦の縮みは小のはずです。このようなことから、元々の大きさは、尺基準で縦2尺6寸(787.87mm)、横6寸(181.81mm)、厚み3分(9.09mm)だったのではと推察できます。

次は、左より順に京都の木製、今回の東京の木製、そしてそのレプリカ(製作中)です。京都のものよりは縦が短いことが分かります。商標の位置は、京都、大津、舞鶴ではすべて上にありましたが、東京は複数の古写真でいずれも下にあります。

レプリカですが、白地に赤の枠と随分と派手に見えるでしょうが、京都の木製も元々はこの配色であり、東京の場合も同様の配色であったであろうと現時点では考えています。ちなみに、先の東京都の関連公文書の中に「町名札製作仕様書」というのがあり、『白ペンキ三遍塗ニシテ(略)黒色ペンキニテ町名ヲ楷書体ニテ記入スル事』とあります。

興奮しながら、ひととおりの見分を終えると、これからどうするのかという議論になりました。当然のことながら約束どおりにお返しすることが大前提ですが、しかし現状復帰すると劣化がますます進むことは明白です。そして、盗難の危険も気になります。この機会に保存する方向で具体的に話を進められないものかと熱く議論しました。保存するにしても個人が持つわけには行かず、やはり地元の公的な施設または森下仁丹株式会社であろうとなり、お返しにあがった時にはある程度具体的に提案できるようにしたいなとなりました。

さて、1カ月後の6月5日、約束どおりに返却にうかがいました。その時はレプリカも持参し、そもそもはこのようなものであったことを説明、そしてとても貴重なものなのでぜひとも保存させていただきたいとお願いしたところ、ご理解いただき、快諾していただきました。本当に感謝です。そして、現物は再び京都入り、代わりに現地にはレプリカを設置させていただきました。家の方のお話しでは、以前はその周囲に結構あったのだそうです。

そして、保存先ですが、地元の施設にも当たってみましたが、結果としては森下仁丹株式会社が受け入れてくださることになりました。現物だけでは何なのか分かりにくいので、レプリカをもう1枚作成し、セットで寄贈させていただく段取りで進めております。同社には他にも様々な資料が全国から寄せられており、イベントなど機会あるたびに展示もされていますので、今回の東京の木製仁丹も公開されることもあるだろうと期待しております。

以上のような経緯でした。関心を持っておられた東京の方々にはご心配をおかけしました。町名表示板は本来の場所にあってこその価値だと常日頃言っている私たちですが、今回は非常に貴重な1枚であり、なおかつこのまま劣化の一途を辿るので、保存するべきと判断した次第です。ご理解いただきますようお願いします。

それにしても9万分の1の奇跡が起こりました。関東大震災、空襲、高度経済成長と激動の東京を目の当たりにしてきた“大礼服姿のカイゼル髭のおじさん”は最新鋭の新幹線に3度も乗って、東京~京都間を行き来しました。その光景を想像するだけでも不思議な出来事でした。

~京都仁丹樂會~

2020年12月02日

再びの復活を願って

ブログの更新が長らく行われていませんでしたが、これより順次再開させていただきます。

先ず、その第一弾が嬉しい出来事ではないのが残念ですが、昨年、劇的に復活した「大和大路二丁目」の仁丹のことです。

ご協力いただいた東山パインさんが立ち退きのため、この夏に閉店されました。

あれ以来、重要文化財でもある煉瓦造りの国立博物館正門を眺めながらのコーヒータイムに何度か訪れていたのですが、誠に残念です。

さて、奇跡的に復活した仁丹町名表示板ですが、引き続きご近所に掲出されるよう託されています。ひとまずは安心しました。あとは1日も早い再びの復活を願っています。

閉店後のパインさんの入口には、長年のお馴染みさんからの惜しむ声がいっぱい寄せられていました。東山パインさんの1日も早い復活も合わせて願っています。

先ず、その第一弾が嬉しい出来事ではないのが残念ですが、昨年、劇的に復活した「大和大路二丁目」の仁丹のことです。

ご協力いただいた東山パインさんが立ち退きのため、この夏に閉店されました。

あれ以来、重要文化財でもある煉瓦造りの国立博物館正門を眺めながらのコーヒータイムに何度か訪れていたのですが、誠に残念です。

さて、奇跡的に復活した仁丹町名表示板ですが、引き続きご近所に掲出されるよう託されています。ひとまずは安心しました。あとは1日も早い再びの復活を願っています。

閉店後のパインさんの入口には、長年のお馴染みさんからの惜しむ声がいっぱい寄せられていました。東山パインさんの1日も早い復活も合わせて願っています。

京都仁丹樂會 shimo-chan

2019年11月26日

埋蔵仁丹 感動の復活!

京都国立博物館の正門前にある喫茶店に仁丹町名表示板があるという情報を入手、早速伺ったところ、ドアを開けるなり「あっ!あった!」となりました。店内の壁にもたれ掛かった状態でした。

『下京区 大和大路通七條上ル 大和大路二丁目』です。

この仁丹、ずっと以前に少し南側の路地の入口に掲げられていたものと住所の表記も傷跡もすべて一致、てっきり消滅してしまったものと思っていたのが埋蔵されていたことが分かりました。

お話によれば、昨年の台風の影響で出た瓦礫の中に混じっていたとか。そのまま処分するのはいかがなものかと救出され、とりあえず店内に置かれていたものでした。

そして、仁丹町名表示板の設置時期やその価値などを説明していると、『よっしゃ!付けよう!』と店主さんのご厚意とテキパキとした行動力によりすぐさま復活となったのでありました。

奇跡のような感動のひと時でした。ありがとうございました。

場所は京都国立博物館の西側、正門前にある『喫茶&雑貨 東山パイン』さんです。

古民家を利用した、木の温もりに包まれたとても居心地の良いお店です。重要文化財の博物館正門を眺めながらもよし、あるいは奥の庭を眺めながらもよしと何度も訪れたくなりました。コーヒーの味にも感動しました。

このようなわけで、京都国立博物館の正門という重要文化財に向き合い、今や“京都の文化財”でもある仁丹町名表示板が改めて現役復帰したのでありました。

『下京区 大和大路通七條上ル 大和大路二丁目』です。

この仁丹、ずっと以前に少し南側の路地の入口に掲げられていたものと住所の表記も傷跡もすべて一致、てっきり消滅してしまったものと思っていたのが埋蔵されていたことが分かりました。

お話によれば、昨年の台風の影響で出た瓦礫の中に混じっていたとか。そのまま処分するのはいかがなものかと救出され、とりあえず店内に置かれていたものでした。

そして、仁丹町名表示板の設置時期やその価値などを説明していると、『よっしゃ!付けよう!』と店主さんのご厚意とテキパキとした行動力によりすぐさま復活となったのでありました。

奇跡のような感動のひと時でした。ありがとうございました。

場所は京都国立博物館の西側、正門前にある『喫茶&雑貨 東山パイン』さんです。

古民家を利用した、木の温もりに包まれたとても居心地の良いお店です。重要文化財の博物館正門を眺めながらもよし、あるいは奥の庭を眺めながらもよしと何度も訪れたくなりました。コーヒーの味にも感動しました。

このようなわけで、京都国立博物館の正門という重要文化財に向き合い、今や“京都の文化財”でもある仁丹町名表示板が改めて現役復帰したのでありました。

~京都仁丹樂會~

2019年04月08日

仁丹樂會・例会通信~平成31年3月31日~

先日(3月23日)の京都新聞に「京都・西陣(写真 辻良一)」という写真集が出版されたという記事が載りました。

50部の印刷で、京都市の図書館等に寄贈されたとの事でしたので、早速、楽会メンバーが仁丹住所表示板が写っていないか確認してきました。

6〜7枚写っている写真がありましたが、残念ながら楽会で把握していない新発見のものは、見つかりませんでした。

ただ、その中に、仁丹の看板に似せて作られた西陣空襲に関する看板がありました。

やっぱり京都で看板と言えば仁丹ですね。

50部の印刷で、京都市の図書館等に寄贈されたとの事でしたので、早速、楽会メンバーが仁丹住所表示板が写っていないか確認してきました。

6〜7枚写っている写真がありましたが、残念ながら楽会で把握していない新発見のものは、見つかりませんでした。

ただ、その中に、仁丹の看板に似せて作られた西陣空襲に関する看板がありました。

やっぱり京都で看板と言えば仁丹ですね。

たけちゃん

2019年02月25日

仁丹樂會・例会通信~平成31年2月24日~

昨日は、京都仁丹樂會の月例会でした。

いつもの、ひと・まち交流館京都で集合でしたが、

おもしろそうな写真展が同館で開催中とのこと。

例会の前に、ちょっと覗かせていただきました。

私たちは日頃から、

古写真に写っている未確認の仁丹町名表示板を見つけ出し、

仁丹アーカイブに加えるという、

地道な作業&活動を継続実施しております。

この写真展は、仁丹サンプル発見に、最高の機会なのです。

気が付けば、私の周りには、

目を皿のようにして写真とにらめっこしている樂會メンバーが、

全員集合でした(笑)

会期は、本日25日まで。

興味ある方は、急ぐべし!!!!

『今昔写真から見える京都の変遷~市電の音が聞こえる風景と現在~』

【会期】2019年2月17日(日)~25日(月)

【時間】10:00-16:30

【会場】ひと・まち交流館京都 1F展示コーナー

★入場無料

【共催】立命館大学アート・リサーチセンター

京都の鉄道・バスアーカイブ研究会

特定非営利活動法人京都景観フォーラム

いつもの、ひと・まち交流館京都で集合でしたが、

おもしろそうな写真展が同館で開催中とのこと。

例会の前に、ちょっと覗かせていただきました。

私たちは日頃から、

古写真に写っている未確認の仁丹町名表示板を見つけ出し、

仁丹アーカイブに加えるという、

地道な作業&活動を継続実施しております。

この写真展は、仁丹サンプル発見に、最高の機会なのです。

気が付けば、私の周りには、

目を皿のようにして写真とにらめっこしている樂會メンバーが、

全員集合でした(笑)

会期は、本日25日まで。

興味ある方は、急ぐべし!!!!

ずんずん

『今昔写真から見える京都の変遷~市電の音が聞こえる風景と現在~』

【会期】2019年2月17日(日)~25日(月)

【時間】10:00-16:30

【会場】ひと・まち交流館京都 1F展示コーナー

★入場無料

【共催】立命館大学アート・リサーチセンター

京都の鉄道・バスアーカイブ研究会

特定非営利活動法人京都景観フォーラム

2018年02月12日

馬町空襲と仁丹町名表示板

平成が30年目を数えました。皆さまは清々しくこの新年を迎えられたことと拝察いたします。

京都仁丹樂會は今年も仁丹町名表示板の保存活動を通じて、様々な疑問や謎の追求・解明に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、新春早々に、あっと驚くようなニュースが飛び込んできました。

2018年1月9日から27日まで、京都女子大学文学部史学科坂口ゼミによる「伝えたい記憶・写真に見る京都・馬町空襲の被害地図」の展示会が同大学図書館で始まりましたが、その展示写真の一枚に、なんと被爆で崩れ落ちる寸前の民家の2階に仁丹町名表示板がレンズに向かって立ち尽くしているではありませんか。

昭和20年1月16日午後11時過ぎ、米軍のB29一機が東山区の馬町上空に到来しておよそ250発の爆弾を投下しました。これは京都府下でこれ以後8月13日までに312回、死傷者800余名、被災者1500余名を数える京都空襲の最初の被災でした。馬町空襲では上馬町、瓦役町、下馬町周辺で死者41名、負傷者48名、被災家屋316戸、被災者729名を数える大惨事となりました※。東大路渋谷通の交差点を東に入ったすぐ南側の旧修道小学校(現在の京都市立東山総合支援学校)の正門内には、被災69年後の2014年1月16日に修道自治連合会“馬町空襲を語り継ぐ会”によって建立された「馬町空襲の地」の碑が、当時の悲惨さを静かに語っています。

※日本の空襲編集委員会:『日本の空襲―六 近畿』、三省堂(1980)

この事実は官憲等の手で厳重に報道規制されましたが、それをかいくぐって写真に収めた篤志家達により貴重な記録が残りました。今回の展示会はそれら記録の分析と新たに発見された写真等を被災地図と照合して発表されたものです。

集められた14枚の馬町空襲写真の中の一枚に、倒壊した建物の瓦礫で溢れる道路のそばでかろうじて全壊を免れた民家があり、その2階にはっきりと「下京区澁谷通東大路東入三丁目下ル上馬町」と読み取れる仁丹町名表示板が残っています。悲惨な崩壊しか写っていない写真群の中で、すっくとカメラレンズに正対するその居住まいは、ひときわ鮮烈な印象を感じさせます。

この写真は、現在の京都女子大学と京都女子高校の間の南北の道を北上し、東西に走る渋谷通と交差する場所の西南角地の民家を、東南から西に向かって写したものです。その民家も被災後すぐに取り壊されました。

被爆からちょうど73年。仁丹町名表示板があった場所は、京都女子大学の学生会館となり、アカデミックで華やかな雰囲気が漂うおしゃれなエリアに変貌しています。

この馬町空襲写真に見られる仁丹町名表示板には、2つの大変重要な意味があります。

それは、

⦁ 空襲で被爆したことが確認された唯一の仁丹町名表示板であること

米軍の空爆を受けた仁丹町名表示板は、後にも先にもこれしか確認されていません。直接被弾したわけではありませんが、この無傷の仁丹町名表示板の存在が、逆に被災の酷さを際立たせています。

⦁ 旧修道学区で不在とされた町域で実在していた仁丹町名表示板であること

樂會の調査では旧修道学区では、上馬町、下馬町、瓦役町は仁丹町名表示板の空洞地区となっていましたが、少なくとも上馬町には、昭和20年1月16日の空襲までは確実に存在していたという証となる貴重な仁丹町名表示板です。

この仁丹町名表示板もまた、戦争被害者(?)なのかも知れません。

京都仁丹樂會は今年も仁丹町名表示板の保存活動を通じて、様々な疑問や謎の追求・解明に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

------------- ◇ ------------- ◇ ------------- ◇ -------------

さて、新春早々に、あっと驚くようなニュースが飛び込んできました。

2018年1月9日から27日まで、京都女子大学文学部史学科坂口ゼミによる「伝えたい記憶・写真に見る京都・馬町空襲の被害地図」の展示会が同大学図書館で始まりましたが、その展示写真の一枚に、なんと被爆で崩れ落ちる寸前の民家の2階に仁丹町名表示板がレンズに向かって立ち尽くしているではありませんか。

空爆直後の東山区上馬町周辺

昭和20年1月16日午後11時過ぎ、米軍のB29一機が東山区の馬町上空に到来しておよそ250発の爆弾を投下しました。これは京都府下でこれ以後8月13日までに312回、死傷者800余名、被災者1500余名を数える京都空襲の最初の被災でした。馬町空襲では上馬町、瓦役町、下馬町周辺で死者41名、負傷者48名、被災家屋316戸、被災者729名を数える大惨事となりました※。東大路渋谷通の交差点を東に入ったすぐ南側の旧修道小学校(現在の京都市立東山総合支援学校)の正門内には、被災69年後の2014年1月16日に修道自治連合会“馬町空襲を語り継ぐ会”によって建立された「馬町空襲の地」の碑が、当時の悲惨さを静かに語っています。

※日本の空襲編集委員会:『日本の空襲―六 近畿』、三省堂(1980)

旧修道小学校(現在の京都市立東山総合支援学校)の正門

学校内の「馬町空襲の地」の碑(2014年1月16日建立)

この事実は官憲等の手で厳重に報道規制されましたが、それをかいくぐって写真に収めた篤志家達により貴重な記録が残りました。今回の展示会はそれら記録の分析と新たに発見された写真等を被災地図と照合して発表されたものです。

集められた14枚の馬町空襲写真の中の一枚に、倒壊した建物の瓦礫で溢れる道路のそばでかろうじて全壊を免れた民家があり、その2階にはっきりと「下京区澁谷通東大路東入三丁目下ル上馬町」と読み取れる仁丹町名表示板が残っています。悲惨な崩壊しか写っていない写真群の中で、すっくとカメラレンズに正対するその居住まいは、ひときわ鮮烈な印象を感じさせます。

この写真は、現在の京都女子大学と京都女子高校の間の南北の道を北上し、東西に走る渋谷通と交差する場所の西南角地の民家を、東南から西に向かって写したものです。その民家も被災後すぐに取り壊されました。

被爆からちょうど73年。仁丹町名表示板があった場所は、京都女子大学の学生会館となり、アカデミックで華やかな雰囲気が漂うおしゃれなエリアに変貌しています。

被爆写真と同じアングルから撮影(2018年1月14日)。一方通行表示の上あたりにあった。

この馬町空襲写真に見られる仁丹町名表示板には、2つの大変重要な意味があります。

それは、

⦁ 空襲で被爆したことが確認された唯一の仁丹町名表示板であること

米軍の空爆を受けた仁丹町名表示板は、後にも先にもこれしか確認されていません。直接被弾したわけではありませんが、この無傷の仁丹町名表示板の存在が、逆に被災の酷さを際立たせています。

⦁ 旧修道学区で不在とされた町域で実在していた仁丹町名表示板であること

樂會の調査では旧修道学区では、上馬町、下馬町、瓦役町は仁丹町名表示板の空洞地区となっていましたが、少なくとも上馬町には、昭和20年1月16日の空襲までは確実に存在していたという証となる貴重な仁丹町名表示板です。

この仁丹町名表示板もまた、戦争被害者(?)なのかも知れません。

masajin

2017年09月18日

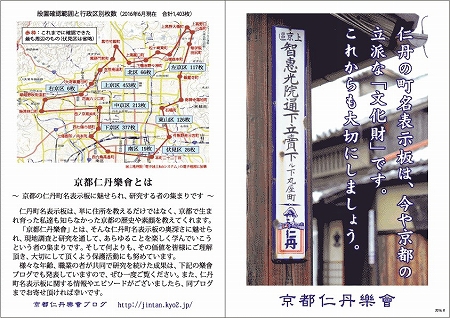

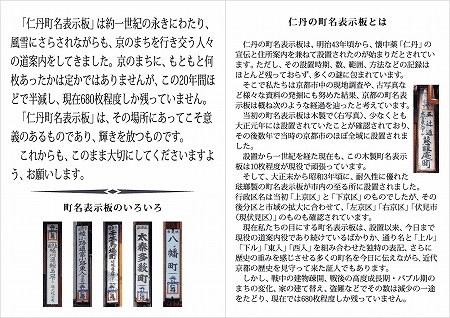

仁丹樂會リーフレットが図書館の蔵書になりました

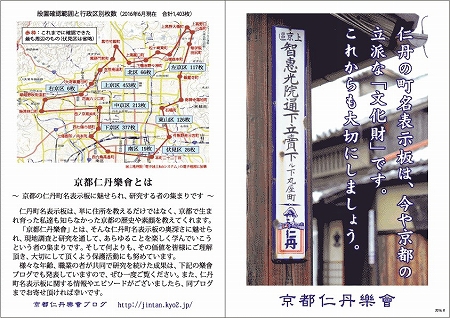

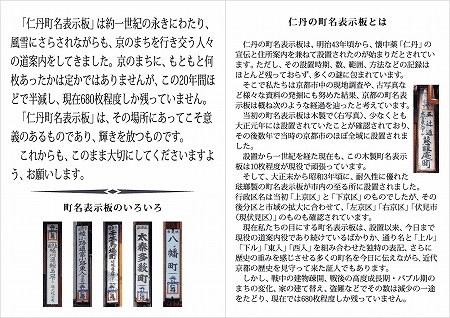

京都仁丹樂會は2012年7月に、仁丹町名表示板(仁丹と略す)の調査・研究ならびに保存活動を紹介するリーフレットを作成し、仁丹を設置されている家屋の皆様にお渡しして、末永く大事に保存されることをお願いするとともに、樂會が主催、協力する各種催しや集会で皆様に紹介して、保存の啓蒙に努めてきました。

その後、民泊・ゲストハウスの需給沸騰で町屋の改修等が急速に進み、また、仁丹がネットオークションで取引の好対象になったり、さらに残念なことに、盗難、廃棄の増加も相まって、市中の現存仁丹の減少が目立つようになってきました。

そこで4年後の2016年3月に、状況確認のため、會員全員が市中をくまなく歩いて、現存(=今も家屋に設置されているもの)、埋蔵(=取り付けはされていないが、屋内に保管されているもの)、ならびに消滅(=以前に取り付けしてあったが、現在は不明、消失)した仁丹を1枚1枚調査し、その結果を2016年8月にリーフレットの改訂版(本書と略す)として発行しました。本書はA5版4ページ。旧版の仁丹の歴史背景、樂會活動を全面改訂し、さらに仁丹の種類、設置確認範囲と行政区別枚数(現存数は約680枚。現存数、埋蔵数、消滅数の合計数は約1,400枚)などの今回の新たな調査結果が追記されたことで、学術的な価値が高まったものになりました。

2016年8月発行改訂版:表紙(右)と4ページ(左)

2ページ(左)と3ページ(右)

本書は発刊後に、一部は會員を通じて関係各所に配布されましたが、そのような単にリーフレットとして随所で散発的に露出する、ということでは広く市民の目には届きません。そこで、市民の方にいつでも閲覧できるような京都資料、調査資料として活用していただくため、2017年5月、京都市立中央図書館に同主旨を相談したところ、「大変貴重な京都の調査資料である。図書館として保存したい」との回答をいただきました。図書館で蔵書保存するには、寄贈申し込みをして、館内で可否決定と決裁手続きが必要なため、早速、蔵書寄贈手続きを進めました。 手続きをしたのは、京都市立図書館(移動図書館、こどもみらい館を除く)18館と京都府立図書館、京都府立京都学・歴彩館の計20館です。京都市関係は、京都市立中央図書館が18館分の寄贈をまとめて受付をし、各館には京都市立中央図書館から配送していただきました。ただし、各館が蔵書化するかどうかは、各館の独自性に委ねるとのことでした。

各館への配送、および各館での採否審議が進んだころを見計らい、本年7月から市内20館それぞれに直接出向いて寄贈担当者に資料の重要性を再説明し、保存資料化を改めて依頼しました。

その結果、9月15日現在、以下の12館で蔵書化され、閲覧が可能になっています。

市立図書館は他の7館でも現在、決裁手続きを進行中で、NDC分類(=日本十進分類)と請求番号付けが終了次第、随時、閲覧可能となる予定です。京都府立京都学・歴彩館では、旧版(2012年版)がすでに入庫されている関係で、現在、旧版と本書が並架されています。府立図書館では寄贈書が山積している関係で、処理の順番待ちで年内の所蔵化はむずかしいようです。

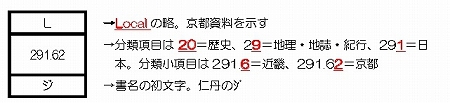

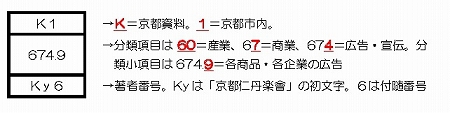

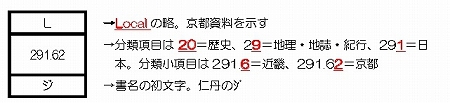

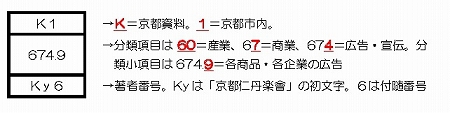

実は、本書の図書館での書名は『仁丹の町名表示板は、今や京都の立派な「文化財」です。これからも大切にしましょう』と、表紙の一部がそのまま書名になった大変長いものです。しかし、図書館での蔵書検索時の入力は、タイトル(書名)は「じんたん」、著者は「きょうと」で充分です。蔵書には当然ながら、「本のラベル(請求番号)」が付いています。この番号は、NDC分類に基づいていて貼付され、本を並べる際の書架分類になっています。ちなみに本書の請求番号は京都市立図書館では「L 291.62 ジ」、京都府立京都学・歴彩館では「K1 624.9 Ky6」となっています。何が違うのでしょうか。

京都市立図書館のラベルは、

これは、本書は「歴史・地誌に関するもので、京都に関することを書かれた“ジ”から始まる本」、ということを示しています。実に素直な分類です。

一方、京都府立京都学・歴彩館のラベルは、

すなわち、本書は「商業広告や宣伝の中にある、企業の商品や広告に関する書き物」、と分類され、本書の内容とはまったく関係のない解釈がなされています。市立図書館のものとはおよそ別物です。図書館によって本書に対する理解度がいかに違うものか、NDC分類からわかるというのは面白い発見です。

どうぞ、お近くの図書館で、いつでも手にとってご覧ください。

その後、民泊・ゲストハウスの需給沸騰で町屋の改修等が急速に進み、また、仁丹がネットオークションで取引の好対象になったり、さらに残念なことに、盗難、廃棄の増加も相まって、市中の現存仁丹の減少が目立つようになってきました。

そこで4年後の2016年3月に、状況確認のため、會員全員が市中をくまなく歩いて、現存(=今も家屋に設置されているもの)、埋蔵(=取り付けはされていないが、屋内に保管されているもの)、ならびに消滅(=以前に取り付けしてあったが、現在は不明、消失)した仁丹を1枚1枚調査し、その結果を2016年8月にリーフレットの改訂版(本書と略す)として発行しました。本書はA5版4ページ。旧版の仁丹の歴史背景、樂會活動を全面改訂し、さらに仁丹の種類、設置確認範囲と行政区別枚数(現存数は約680枚。現存数、埋蔵数、消滅数の合計数は約1,400枚)などの今回の新たな調査結果が追記されたことで、学術的な価値が高まったものになりました。

2016年8月発行改訂版:表紙(右)と4ページ(左)

2ページ(左)と3ページ(右)

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

本書は発刊後に、一部は會員を通じて関係各所に配布されましたが、そのような単にリーフレットとして随所で散発的に露出する、ということでは広く市民の目には届きません。そこで、市民の方にいつでも閲覧できるような京都資料、調査資料として活用していただくため、2017年5月、京都市立中央図書館に同主旨を相談したところ、「大変貴重な京都の調査資料である。図書館として保存したい」との回答をいただきました。図書館で蔵書保存するには、寄贈申し込みをして、館内で可否決定と決裁手続きが必要なため、早速、蔵書寄贈手続きを進めました。 手続きをしたのは、京都市立図書館(移動図書館、こどもみらい館を除く)18館と京都府立図書館、京都府立京都学・歴彩館の計20館です。京都市関係は、京都市立中央図書館が18館分の寄贈をまとめて受付をし、各館には京都市立中央図書館から配送していただきました。ただし、各館が蔵書化するかどうかは、各館の独自性に委ねるとのことでした。

各館への配送、および各館での採否審議が進んだころを見計らい、本年7月から市内20館それぞれに直接出向いて寄贈担当者に資料の重要性を再説明し、保存資料化を改めて依頼しました。

その結果、9月15日現在、以下の12館で蔵書化され、閲覧が可能になっています。

1 京都市立中央図書館

2 伏見中央図書館

3 右京中央図書館

4 醍醐中央図書館

5 北図書館

6 南図書館

7 西京図書館

8 洛西図書館

9 醍醐図書館

10 岩倉図書館

11 下京図書館

12 京都府立京都学・歴彩館

2 伏見中央図書館

3 右京中央図書館

4 醍醐中央図書館

5 北図書館

6 南図書館

7 西京図書館

8 洛西図書館

9 醍醐図書館

10 岩倉図書館

11 下京図書館

12 京都府立京都学・歴彩館

市立図書館は他の7館でも現在、決裁手続きを進行中で、NDC分類(=日本十進分類)と請求番号付けが終了次第、随時、閲覧可能となる予定です。京都府立京都学・歴彩館では、旧版(2012年版)がすでに入庫されている関係で、現在、旧版と本書が並架されています。府立図書館では寄贈書が山積している関係で、処理の順番待ちで年内の所蔵化はむずかしいようです。

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

実は、本書の図書館での書名は『仁丹の町名表示板は、今や京都の立派な「文化財」です。これからも大切にしましょう』と、表紙の一部がそのまま書名になった大変長いものです。しかし、図書館での蔵書検索時の入力は、タイトル(書名)は「じんたん」、著者は「きょうと」で充分です。蔵書には当然ながら、「本のラベル(請求番号)」が付いています。この番号は、NDC分類に基づいていて貼付され、本を並べる際の書架分類になっています。ちなみに本書の請求番号は京都市立図書館では「L 291.62 ジ」、京都府立京都学・歴彩館では「K1 624.9 Ky6」となっています。何が違うのでしょうか。

京都市立図書館のラベルは、

これは、本書は「歴史・地誌に関するもので、京都に関することを書かれた“ジ”から始まる本」、ということを示しています。実に素直な分類です。

一方、京都府立京都学・歴彩館のラベルは、

すなわち、本書は「商業広告や宣伝の中にある、企業の商品や広告に関する書き物」、と分類され、本書の内容とはまったく関係のない解釈がなされています。市立図書館のものとはおよそ別物です。図書館によって本書に対する理解度がいかに違うものか、NDC分類からわかるというのは面白い発見です。

どうぞ、お近くの図書館で、いつでも手にとってご覧ください。

masajin

2017年08月29日

速報 木製仁丹の保存をめぐる嬉しいニュース!!

京都市内に残る仁丹の町名表示板、その数680枚ほど。そのなかでも、大正初期に設置されたと思われる(当會ブログ記事「木製仁丹設置時期の裏付け発見」も参照ください)木製の町名表示板(以下、木製仁丹)は、現存するものは両手に収まるほどしかありません。そんな「木製仁丹」をめぐるたいへん嬉しいニュースが飛び込んできましたのでご紹介したいと思います。

堀川今出川のほど近く、西陣の京都市考古資料館脇に「慈眼辻子」と呼ばれる細い通り(「辻子」)があります(当會メンバーの酒瓮斎さんブログ「辻子――慈眼・石屋・山名の3辻子――: 酒瓮斎の京都カメラ散歩」も参照ください)。

慈眼庵町のまちなみ

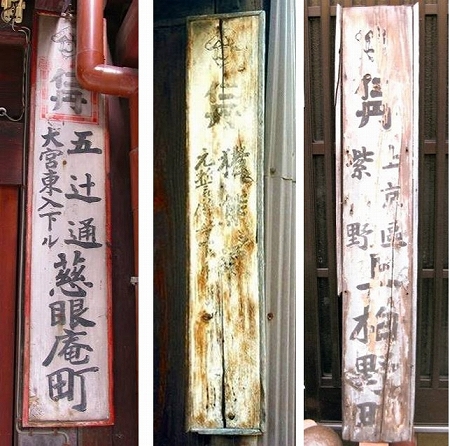

その辻子の名のついた「慈眼庵町」で現役の道案内を続けてきた木製仁丹は、とりわけ保存状態がよい町名表示板でした。というのも、耐久性の高い琺瑯製とは異なり、木にペンキが塗られているだけの木製仁丹は、長年の雨風や日射によって多くは彩色が色あせ、文字そのものも判読が厳しくなってしまうこともしばしばであるのに対し、この辻子の向き、また設置方向などが日光や雨風の影響を受けにくかったためか、設置当時の文字や仁丹のロゴなどが極めて鮮明で、彩色も鮮やかな状態が奇跡的に維持されてきたものであったからです。参考までに、当會メンバーが保存している別な木製仁丹の写真と比較してみると、いかに慈眼庵町の木製仁丹の状態がよいかが分かるかと思います。

左:慈眼庵町 中央・右 他町の木製仁丹(当會メンバー保存)

そんな慈眼庵町の木製仁丹が消えている!との一報が私たちに寄せられたのは3月末の事でした。設置されていた町家の隣家が取り壊しとなり、木製仁丹もなくなっているというのです。この木製仁丹は慈眼庵町の皆様もたいへん大切にされているものでもありましたので、きっと町内で保管されているのだろう、とその後の成り行きを見守っていたところ、5月に町内会長様より、隣戸の取り壊しに伴い損傷を防ぐため取り外されたとのことで、何せ劣化と盗難の危険性と隣り合わせでもあり、現物のまま再設置するのか、レプリカを設置して現物は町内で保管されるのか、など保存方法を検討中であるとの連絡をいただきました。

その結果を楽しみに待ちつつ、何かお手伝いできることが有ればと思っていたところ、先日、ふたたび町内会長様より、うれしいお知らせがありました。ちょうど町内に看板関係の方が越してこられ、相談されたところ、レプリカの製作をお引き受けいただき、本物はアクリルケースに収めて行事の際に出すよう町内持ち回りで保存されるということになったそうです。

このレプリカの出来栄えが素晴らしいの一言!

再設置されたレプリカ

「誰もレプリカに気付かず皆さん本物と思っております」との言葉通り、以前あったものの色合いをほぼ完ぺきに再現されています。

再設置された風景とそれを確認する近所の方々

(写真の人物部分を一部加工しました)

そして、大切に保存されることになった本物は、地蔵盆の折に町内に披露されたとのことでした。

私たち仁丹樂會でも、劣化が著しい木製仁丹をどのような形で長期保存すればよいか、また取り壊しなどの理由で町名表示板が消滅の危機に瀕した時、それを町内の財産として、設置されている町で保存もしくは再設置してもらえるようなよい方法はないだろうか、という議論をしていたところでした。今回の慈眼庵町の皆様がなさった取り組みは、劣化と消滅の危機に瀕している木製仁丹の保存のありかた、ならびに長年内外の人々に「道案内役」としての役割を続け、京都の歴史の生き証人となっている木製・琺瑯製の仁丹の町名表示板を、「町内の文化財」として一緒に大切に残していこうとされる取り組みの模範的なものとして、仁丹樂會一同、心より感謝申し上げたいと思います。

このような取り組みが京都市内に広がり、多くの皆様に、この貴重な文化財を一緒になって大切に見守っていただけるようなまちになって欲しいと強く願う次第です。

******************

堀川今出川のほど近く、西陣の京都市考古資料館脇に「慈眼辻子」と呼ばれる細い通り(「辻子」)があります(当會メンバーの酒瓮斎さんブログ「辻子――慈眼・石屋・山名の3辻子――: 酒瓮斎の京都カメラ散歩」も参照ください)。

慈眼庵町のまちなみ

その辻子の名のついた「慈眼庵町」で現役の道案内を続けてきた木製仁丹は、とりわけ保存状態がよい町名表示板でした。というのも、耐久性の高い琺瑯製とは異なり、木にペンキが塗られているだけの木製仁丹は、長年の雨風や日射によって多くは彩色が色あせ、文字そのものも判読が厳しくなってしまうこともしばしばであるのに対し、この辻子の向き、また設置方向などが日光や雨風の影響を受けにくかったためか、設置当時の文字や仁丹のロゴなどが極めて鮮明で、彩色も鮮やかな状態が奇跡的に維持されてきたものであったからです。参考までに、当會メンバーが保存している別な木製仁丹の写真と比較してみると、いかに慈眼庵町の木製仁丹の状態がよいかが分かるかと思います。

左:慈眼庵町 中央・右 他町の木製仁丹(当會メンバー保存)

そんな慈眼庵町の木製仁丹が消えている!との一報が私たちに寄せられたのは3月末の事でした。設置されていた町家の隣家が取り壊しとなり、木製仁丹もなくなっているというのです。この木製仁丹は慈眼庵町の皆様もたいへん大切にされているものでもありましたので、きっと町内で保管されているのだろう、とその後の成り行きを見守っていたところ、5月に町内会長様より、隣戸の取り壊しに伴い損傷を防ぐため取り外されたとのことで、何せ劣化と盗難の危険性と隣り合わせでもあり、現物のまま再設置するのか、レプリカを設置して現物は町内で保管されるのか、など保存方法を検討中であるとの連絡をいただきました。

その結果を楽しみに待ちつつ、何かお手伝いできることが有ればと思っていたところ、先日、ふたたび町内会長様より、うれしいお知らせがありました。ちょうど町内に看板関係の方が越してこられ、相談されたところ、レプリカの製作をお引き受けいただき、本物はアクリルケースに収めて行事の際に出すよう町内持ち回りで保存されるということになったそうです。

このレプリカの出来栄えが素晴らしいの一言!

再設置されたレプリカ

「誰もレプリカに気付かず皆さん本物と思っております」との言葉通り、以前あったものの色合いをほぼ完ぺきに再現されています。

再設置された風景とそれを確認する近所の方々

(写真の人物部分を一部加工しました)

そして、大切に保存されることになった本物は、地蔵盆の折に町内に披露されたとのことでした。

******************

私たち仁丹樂會でも、劣化が著しい木製仁丹をどのような形で長期保存すればよいか、また取り壊しなどの理由で町名表示板が消滅の危機に瀕した時、それを町内の財産として、設置されている町で保存もしくは再設置してもらえるようなよい方法はないだろうか、という議論をしていたところでした。今回の慈眼庵町の皆様がなさった取り組みは、劣化と消滅の危機に瀕している木製仁丹の保存のありかた、ならびに長年内外の人々に「道案内役」としての役割を続け、京都の歴史の生き証人となっている木製・琺瑯製の仁丹の町名表示板を、「町内の文化財」として一緒に大切に残していこうとされる取り組みの模範的なものとして、仁丹樂會一同、心より感謝申し上げたいと思います。

このような取り組みが京都市内に広がり、多くの皆様に、この貴重な文化財を一緒になって大切に見守っていただけるようなまちになって欲しいと強く願う次第です。

京都仁丹樂會

2017年07月11日

仁丹樂會 大人の遠足(現地調査)その1 仁丹第二工場編(4)

~ 加茂町とともに生きる工場 ~

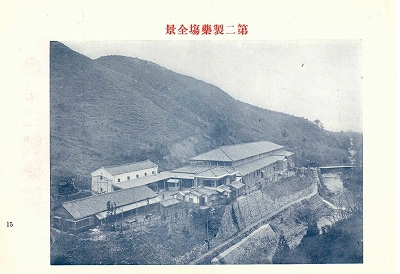

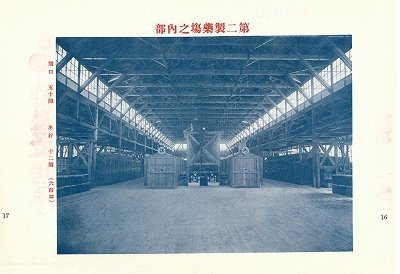

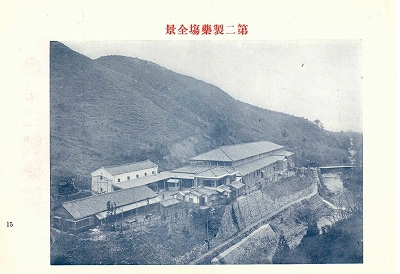

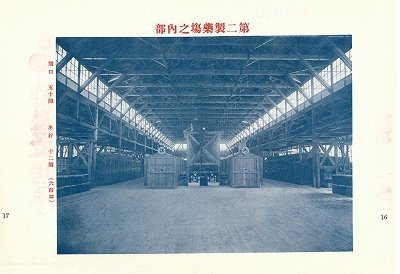

1917(大正6)年2月、仁丹第二工場は瓶原村井平尾で操業を開始しました。

井平尾の第二工場の全景*1

*1樹木の成長、増改築などから昭和期の工場の模様

仁丹の原料生産実績は、操業翌年にはすでに年産16万トンレベルに達していました。

大正期の生産は一部「毒滅」の原料生産も入り混ぜておよそ年12万〜16万トン、日産では360~500トン。男子16~19人で操業する工場としては、かなりの生産能力を保持していたようです(『瓶原村文書』)。

昭和初期の仁丹粉末製造量*2は、大正期の半分程度に減少しています。

昭和5年 12,466貫(4万6700トン)

昭和7年 8,601貫(3万2300トン)

昭和13年 24,703貫(9万2600トン)

*2 『瓶原村統計要覧簿』より

この昭和13年当時の瓶原村の産業別生産額構成*2を見ると、農産物48.1%、工産物44.2%であり、隣村の当尾村がそれぞれ90.1%、1.5%に比して、際立って工産物の生産割合が高く、工業村としての瓶原村を特色づけるものです。

ちなみに、この工産物44.2%のうち、10.3%が仁丹粉末であり、森下1社で瓶原村の工産物の生産価額の比重を高めていたことがうかがわれます。

こうして製造された原料粉末は、大阪の第一工場にトラック輸送されました。

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

太平洋戦争の戦局がしだいに悪化していく中、学童疎開に関して仁丹のエピソードを一つ。昭和20年3月、京都市伏見区の砂川国民学校と左京区の第四錦林国民学校の学童(第一次に83名、第二次に98名)が、加茂町、瓶原村、当尾村に集団疎開しました(『加茂小学校沿革史』、『恭仁小学校沿革史』、『第四錦林小学校沿革史』)。このときの瓶原村に疎開した砂川校の寮舎の献立をみると、

(昭和20年4月「学童集団疎開ノ綴」(『瓶原村文書』)より

まさに一汁一菜で、動物性たんぱく質は週一回の魚のみ。主食は少しの麦飯で、疎開児童に対する特別配給がなされていたものの十分ではなく、児童は常にお腹をすかしていました。そのときに、「仁丹などの薬まで食べた」といいます。仁丹が薬でなく、なんと子どものお腹の足しに使われたという悲しい時代を、第二工場に働く人たちはどのように思ったのでしょうか。

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

終戦から8年経った夏。戦禍を潜り抜けてきた第二工場に最大の苦難が訪れます。昭和28年8月14日夜、雷をともなった豪雨が南山城地方を襲いました。和束川上流で400ミリを越える豪雨が降り、和束川流域の土々平では上流集落から流れでた土砂と川の泥流によって、川と耕地の境目がなくなり、府道の不動橋も流出しました。

上:水没する船屋付近 下:西の集落

同時に下流の井平尾の第二工場が激しい濁流によって、岩盤ごとえぐりとられて建物の大半が倒壊。和束川に架けられていた鋼鉄製の仁丹橋は飴のように曲がりました。やや下流にあった国道163号線の菜切橋も流されました(八月災)。

和束川に崩落する第二工場

さらに、災害復旧の最中、9月25日の台風13号で山城地区に再び水害が到来。八月災より被害は少ないものの、二カ月もたたない二度目の被害に住民は二重の苦痛を味わうことになりました(九月災。『加茂町文書』)。和束川は山地から木津川までの距離が短く、しかも山が急であるので、山林から土砂が流出しやすい状況にあったことと、明治初期以来、頻繁に近代砂防工事がおこなわれ、山林の保護に尽力されたものの、太平洋戦争中に山林が乱伐され、この山林の荒廃が水害をここまで深刻にさせた遠因だったようです。

災害復旧には、流出家屋の罹災者に住宅を確保するため、京都府は災害府営住宅の建設に着手し、加茂町には10戸が割り当てられました(『京都新聞』昭28・10・28)。このうち、社宅を失った第二工場従業員5世帯が「昭和二十八年府営災害住宅管理の特例」にもとづく加茂町長の推薦によって特別入居しました(『加茂町文書』)。

この八月災と九月災を合わせた昭和28年南山城水害を、地元の方は「二十八災(にじゅうはちさい)」と呼び、教訓として今日まで語り継がれています。

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

昭和30年頃には新しい工場、橋、堰の形ができてきました。再建にあたっては、当時の森下仁丹は大企業であるのと、村が誘致した企業が罹災したことから、府や国からも相応の補助が出た模様です。昭和32年頃には、被災前を上回る生産体制を確保しました。昭和38年頃になると、原料粉末の生産拠点としての役目はほぼ終えていた模様で、それ以降は、倉庫、原材料の保管場所として、細々と操業していたようです。やがて、昭和50年の大阪玉造工場の新装完成により、第二工場は閉鎖されました。現在も工場跡地は森下仁丹が所有し、草刈などの手入れはされていますが、仁丹橋の老朽化などもあって、今では橋の入口付近で門扉を閉ざし、ひっそりと佇んでいます。

参考文献: 『加茂町史 第一巻〜第五巻』

さて、次回は、いよいよ、奈良仁丹の探検記です。お楽しみに!

masajin

2017年06月24日

仁丹樂會 大人の遠足(現地調査)その1 仁丹第二工場編(3)

~ 加茂町に仁丹がきた ~

加茂町の井平尾付近の風景がわかったところで、本題の「どうしてこの場所に工場を建てることになったのか」というお話しに入りましょう。今回の主役は森下博薬房の森下博社長と加茂村の土橋芳太郎村長の二人です。

森下博薬房では、1908(明治41)年に大阪市玉堀町に第一製薬場を建設し、仁丹の一貫生産をおこなっていましたが、原料の製粉を担当する専用工場の必要に迫られていました。明治末~大正初めにかけて工業化が急速に進み、電気や蒸気機関を利用した動力が台頭してきましたが、設備・維持費はまだまだ高価なもので、新工場の主目的が「粉ひき」ということもあり、森下は水力による低コストの動力源を府内外に求めていたようです。

一方、加茂町には、酒造業を営みながら1907(明治40)年9月から1915(大正4)年9月まで京都府会議員を務めた土橋芳太郎がいました(『京都府會史 大正時代資料』)。土橋は、府会の実力者で、決算調査委員長などに就き、殖産や数理に明るく、また、木津川の改修工事、恭仁大橋や笠置橋の架橋、久世橋の堤防修築などを指揮し、いわば河川利用のプロでもありました(『京都府議会歴代議員録』)。森下が製粉工場の用地を模索していた明治末~大正初期は、加茂町では郡是製糸の木津進出など、町域内産物に原材料を求めた各種の会社・工場がつぎつぎに創設された産業発展の萌芽期でもありました。同時に、鉄道の開業とともに、貨物保管および運送業、運輸会社の設立も相次ぎ、大阪から見て、加茂地区はもはや商圏内となっていたようです。

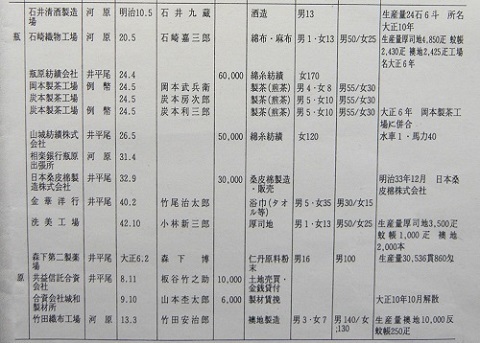

明治~大正期創立の会社・工場(加茂村)

酒造業で土橋芳太郎の名前が・・・・

明治~大正期創立の会社・工場(瓶原村)

森下第二製薬場で森下博の記載が・・・・

(各村『現勢調査簿』、『統計調査』、『京都府勧業統計報告』、『京都府統計書』より)

この時代、府会実力者の土橋と、経済界の名士であった森下が、役職上で何らかの接触の機会があり、水利を求める森下の土地探し相談に、水利専門家の土橋が「それなら、我が地元にいいところがある」と、紹介を兼ねた誘致を進めたという場面が想像されます。このあたりのいきさつは、京都府立山城郷土資料館(ふるさとミュージアム山城)の田中淳一郎さんと木津川市教育委員会文化財保護課の芝野康之さんのお話を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

山城郷土資料館 / 木津川市役所

製粉用のタービンには大きな水力が必要ですが、木津川では水運や川幅の問題で堰造成が難しく、その点、木津川沿いの自然堤防の微高地であった瓶原地区には、距離が短いが水量豊富な川がいくつかあり、その中でも比較的流れの大きな和束川に白羽の矢が立てられたのでしょう。ただ、和束川といっても、井平尾より上流ではすぐに隣村の和束村(現在の京都府相楽郡和束町)に入るので、土橋としてはぎりぎり出自の加茂町側にせざるを得なかったのでしょう。それが現在の第二工場跡地です。

木津川側から微高地の瓶原方面をのぞむ

土橋は、大正4年9月には府会議員を退いていますが、森下との話し合いから工場建設に至るまでの時期は現職府議として誘致に介入し、また、退任翌年の1916(大正5)年8月から1919(大正8)年1月までは加茂村長に就任していることから、1917(大正6)年2月の操業からフル生産に乗る時期の第二工場には行政責任者として関与をし続けたことでしょう。

このように、井平尾での第二工場の建設は加茂町サイドの強い誘致によるものでしたので、誘致条件としてはかなり森下に有利なものであったことが想像されます。

次回は、操業を始めた第二工場の生産の様子や最大の危機であった大水害、さらに加茂町との共生についてみていきましょう。

参考文献:『加茂町史 第一巻~第五巻』

masajin

2017年06月15日

仁丹樂會大人の遠足(現地調査)その1 仁丹第二工場編(2)~ 工場跡周辺を訪ねる

前回のidecchiさんレポートで、「森下仁丹の第二工場」(建設当時の名称は「森下博薬房の第二製薬場」)の今昔の様子がわかりました。

そうなると次に、「どうして大阪の製薬会社があの場所を第二の工場に選んだの?選ぶにあたって誰と誰がどんなやりとりをしたの?あの場所で何をどれくらい造っていたの?そしてそもそも、あの切り立った場所に工場って建てられるの?」

………こんな疑問が出てくるのは当然ですね。これから3回にわたって、順次その謎を深堀りしていきましょう。

まず、最初に、もう一度地形を詳しく見ていきましょう。

国道24号の泉大橋から木津川の上流方向です。実にゆったりとした眺めです。

次に、樹木で見にくいですが府道44号の恭仁大橋から見た和束川と木津川の合流部です。

加茂町井平尾付近では、左から右に続く国道163号から府道5号が左に分岐します。三叉路向こうの家屋と山の斜面の間を和束川が左から右に流れています。

右奥に架かる菜切橋から和束川上流を見ると、この川が豪雨時に橋脚を超える勢いになるとはとても思えませんが、昭和28年8月の水害で流出を経験しました。第二工場はこの奥手です。

三叉路を和束川沿いに約500m遡上した対岸(左岸)の草地が第二工場跡地です。昭和28年の水害で流出したあとに付け替えられた二代目の仁丹橋も健在です。

この橋の真ん前に井平尾の道標がついています。この府道は大津、信楽に通じています。

ここからさらに100m上流に、第二工場の取水用に作ったと思われる高さ5m程度の堰があります。現在ではすっかり砂防ダムですね。

堰には取水口跡もあり、この水が製粉用タービンを回しました。

さらに、取水口から対岸に沿って第二工場への取水路もかろうじて残っています。

堰から200m遡ると、そこはもう和束町になり、つまり、第二工場は加茂町と和束町の境の、かろうじてぎりぎり加茂町、という場所に建てられたという、何やら訳あり話になりそうです。

こうして、第二工場の周辺の状況がわかったところで、では、どうしてこの、決して利便とはいいがたい場所に大阪の製薬会社がやってきたのでしょうか?このお話は次回に続きます。

そうなると次に、「どうして大阪の製薬会社があの場所を第二の工場に選んだの?選ぶにあたって誰と誰がどんなやりとりをしたの?あの場所で何をどれくらい造っていたの?そしてそもそも、あの切り立った場所に工場って建てられるの?」

………こんな疑問が出てくるのは当然ですね。これから3回にわたって、順次その謎を深堀りしていきましょう。

まず、最初に、もう一度地形を詳しく見ていきましょう。

国道24号の泉大橋から木津川の上流方向です。実にゆったりとした眺めです。

次に、樹木で見にくいですが府道44号の恭仁大橋から見た和束川と木津川の合流部です。

加茂町井平尾付近では、左から右に続く国道163号から府道5号が左に分岐します。三叉路向こうの家屋と山の斜面の間を和束川が左から右に流れています。

右奥に架かる菜切橋から和束川上流を見ると、この川が豪雨時に橋脚を超える勢いになるとはとても思えませんが、昭和28年8月の水害で流出を経験しました。第二工場はこの奥手です。

三叉路を和束川沿いに約500m遡上した対岸(左岸)の草地が第二工場跡地です。昭和28年の水害で流出したあとに付け替えられた二代目の仁丹橋も健在です。

この橋の真ん前に井平尾の道標がついています。この府道は大津、信楽に通じています。

ここからさらに100m上流に、第二工場の取水用に作ったと思われる高さ5m程度の堰があります。現在ではすっかり砂防ダムですね。

堰には取水口跡もあり、この水が製粉用タービンを回しました。

さらに、取水口から対岸に沿って第二工場への取水路もかろうじて残っています。

堰から200m遡ると、そこはもう和束町になり、つまり、第二工場は加茂町と和束町の境の、かろうじてぎりぎり加茂町、という場所に建てられたという、何やら訳あり話になりそうです。

こうして、第二工場の周辺の状況がわかったところで、では、どうしてこの、決して利便とはいいがたい場所に大阪の製薬会社がやってきたのでしょうか?このお話は次回に続きます。

masajin

2017年06月05日

仁丹樂會、大人の遠足(現地調査)その1 仁丹第二工場編(1)

わたしたち仁丹樂會では毎月一回定例会議を開いておりますが、5月は例会に代えて「大人の遠足」と題し、丸一日かけて現地調査を実施してきました!その様子をお届けします。

朝8時、東本願寺前に集合したのは滋ちゃん、ずんずん、ゆりかもめ、たけちゃん、masajin、idecchiの総勢6名、車2台に分乗して出発しました。

最初に向かったのは、京都府相楽郡瓶原村(現:木津川市加茂町)にあった「仁丹第二工場」の跡地です。創売からわずか数年で日本を代表する家庭薬となり、海外輸出も増加する中で(「明治期の新聞にみる仁丹広告(3)~海外進出と仁丹広告~」)、急増した生産量に対応するため、現在本社がある大阪玉造の第一工場だけで手狭となった森下仁丹は、製粉専門の第二工場を建設し、手作業で行っていた原料生薬の粉砕を、水力を利用した大規模な動力粉砕に一新することを目指しました。1917(大正6)年に完成し、和束川沿いの山間に張り付くように建てられた六百坪あまりの工場では、200メートル上流のダムから取りこんだ水を工場まで引き、ドイツシーメンス社の水力タービンでつくられた150馬力の動力が、500もの石臼を動かしたといいます(『森下仁丹80年史pp.60-61』、『仁丹須知』)。

京奈和道の終点木津インターから、国道163号を木津川に沿って上っていくと、有名な海住山寺、恭仁京跡などの歴史的スポットが続きます。そこからさらに府道5号線で和束町へ向かう少し手前、和束川の渓流沿いに工場跡はありました。この工場は1953(昭和28)年8月の集中豪雨で和束川が氾濫した際、いったん崩落してしまいます。その後再建され、1975(昭和50年)までは工場が存在していたようですが、現在はただの広場のような土地が広がっています。定期的に草刈りが行われているようでした。

上の写真左奥にみえるのが府道から工場跡地に渡ることのできる橋です。その名も「仁丹橋」。

敷地内には謎の物体が…。

こちらよく見ると、タイル張りのなかに何かタービンのようなものがついています。

何とこれ、第二工場の写真に載っている150馬力の原動機と同じではありませんか!『仁丹80年史』によれば、動力を電機や蒸気機関とせず、この水力タービンを用いたことにより安価な動力利用が可能となったそうで、同種のタービンは当時の日本でも珍しく大規模なものとして注目されていたとのことです。

工場の対岸には、何やら石組みのようなものが…。

この石組、当時川にかけられていた橋の基礎部分です。現在の「仁丹橋」は昭和28年の水害で工場が崩落した後になってから新たにかけられた橋で、大正時代に工場が新設されたときには、このような立派な橋がかけられていたとのことです。

工場跡地の入り口には、森下仁丹により「仁丹発祥の地」というブリキ板が取り付けられていましたが、かなり昔のもので傷みがひどく、曲がっている有様…。ささやかながら補修をし、訪問記念「仁丹工場跡」プレートを新たに取り付けて来ました。

訪問してわたしたちが感じたのは、「なぜこのような場所に?」という疑問でした。山間の川沿いに張り付くように切り開かれた土地ですし、そもそも大都市まで運ぶにはあまりにも交通の便が悪そうな場所です。両工場の地理関係をgoogleマップに起こすと次のような感じになります。

『仁丹80年史』では、製粉を人力から動力粉砕に切り替えるという第二工場の建設は明治末から構想されており、その条件を満たす場所を探した結果、この土地が選ばれたとあります。この工場でのプロセスを経て、製粉された原料はトラック便で生駒山を越え第一工場に送られたそうです。また、建設に当たっては、ダムの建設で遡上できなくなるアユの稚魚を毎年10万尾上流に放流することなど、地元住民との交渉による信頼関係の構築が図られたそうです。

これらの文面を見ると、第一工場に相対的に立地が近く、かつ、水量が豊富で動力取水の便のよさそうなこの場所をあえて選定したように受け取れますが、このあたり、もう少し当時の事情を知る関係者の方からの情報が必要そうです。

そこでMasajinさんが早速現地の専門家への聞き取りを行ってくれました!その結果は次回!

朝8時、東本願寺前に集合したのは滋ちゃん、ずんずん、ゆりかもめ、たけちゃん、masajin、idecchiの総勢6名、車2台に分乗して出発しました。

最初に向かったのは、京都府相楽郡瓶原村(現:木津川市加茂町)にあった「仁丹第二工場」の跡地です。創売からわずか数年で日本を代表する家庭薬となり、海外輸出も増加する中で(「明治期の新聞にみる仁丹広告(3)~海外進出と仁丹広告~」)、急増した生産量に対応するため、現在本社がある大阪玉造の第一工場だけで手狭となった森下仁丹は、製粉専門の第二工場を建設し、手作業で行っていた原料生薬の粉砕を、水力を利用した大規模な動力粉砕に一新することを目指しました。1917(大正6)年に完成し、和束川沿いの山間に張り付くように建てられた六百坪あまりの工場では、200メートル上流のダムから取りこんだ水を工場まで引き、ドイツシーメンス社の水力タービンでつくられた150馬力の動力が、500もの石臼を動かしたといいます(『森下仁丹80年史pp.60-61』、『仁丹須知』)。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』より

京奈和道の終点木津インターから、国道163号を木津川に沿って上っていくと、有名な海住山寺、恭仁京跡などの歴史的スポットが続きます。そこからさらに府道5号線で和束町へ向かう少し手前、和束川の渓流沿いに工場跡はありました。この工場は1953(昭和28)年8月の集中豪雨で和束川が氾濫した際、いったん崩落してしまいます。その後再建され、1975(昭和50年)までは工場が存在していたようですが、現在はただの広場のような土地が広がっています。定期的に草刈りが行われているようでした。

上の写真左奥にみえるのが府道から工場跡地に渡ることのできる橋です。その名も「仁丹橋」。

敷地内には謎の物体が…。

こちらよく見ると、タイル張りのなかに何かタービンのようなものがついています。

何とこれ、第二工場の写真に載っている150馬力の原動機と同じではありませんか!『仁丹80年史』によれば、動力を電機や蒸気機関とせず、この水力タービンを用いたことにより安価な動力利用が可能となったそうで、同種のタービンは当時の日本でも珍しく大規模なものとして注目されていたとのことです。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』

工場の対岸には、何やら石組みのようなものが…。

この石組、当時川にかけられていた橋の基礎部分です。現在の「仁丹橋」は昭和28年の水害で工場が崩落した後になってから新たにかけられた橋で、大正時代に工場が新設されたときには、このような立派な橋がかけられていたとのことです。

森下博薬房[1921]『仁丹須知』

工場跡地の入り口には、森下仁丹により「仁丹発祥の地」というブリキ板が取り付けられていましたが、かなり昔のもので傷みがひどく、曲がっている有様…。ささやかながら補修をし、訪問記念「仁丹工場跡」プレートを新たに取り付けて来ました。

**************

訪問してわたしたちが感じたのは、「なぜこのような場所に?」という疑問でした。山間の川沿いに張り付くように切り開かれた土地ですし、そもそも大都市まで運ぶにはあまりにも交通の便が悪そうな場所です。両工場の地理関係をgoogleマップに起こすと次のような感じになります。

『仁丹80年史』では、製粉を人力から動力粉砕に切り替えるという第二工場の建設は明治末から構想されており、その条件を満たす場所を探した結果、この土地が選ばれたとあります。この工場でのプロセスを経て、製粉された原料はトラック便で生駒山を越え第一工場に送られたそうです。また、建設に当たっては、ダムの建設で遡上できなくなるアユの稚魚を毎年10万尾上流に放流することなど、地元住民との交渉による信頼関係の構築が図られたそうです。

これらの文面を見ると、第一工場に相対的に立地が近く、かつ、水量が豊富で動力取水の便のよさそうなこの場所をあえて選定したように受け取れますが、このあたり、もう少し当時の事情を知る関係者の方からの情報が必要そうです。

そこでMasajinさんが早速現地の専門家への聞き取りを行ってくれました!その結果は次回!

京都仁丹樂會 idecchi

2017年05月19日

街で人々の下駄の音を聞くことができなくなって久しい

先日、京都新聞の「京町家7年で5600軒減」なる記事が目に留まりました。2016(平成28)年度に現存している町家は4万軒ほどで、2008-09年度との比較調査では、年平均800軒のペースで減少しているようです(「京都新聞」2017年5月2日)。

1996(平成8)年、そんな移りゆく京の町を憂いて、「仁丹の町名表示板の付いた町屋」の展示会を個人で催しました。下記の文はその時の案内文です。懐かしく引っ張り出してみました。

その後、縁があって、私と同じように仁丹町名表示板に魅了された仲間が集い、2010(平成22)年に「京都仁丹樂會」が発足しました。その経緯は当會ブログの「京都仁丹樂會とは」もご覧ください。

「町家」の減少に比例して仁丹町名表示板も半減してしまいました。行政がいろいろ町家の保存法を考え、「京の姿」を一日も長く繋ぎ留めようとしているのと並行して、私たちも「仁丹町名表示板」を一企業の宣伝物と捉えずに、一世紀近くに亘り「京」の道案内をしてきたという功績を称え、「京都の文化財」にしたいと考えています。

続きを読む

1996(平成8)年、そんな移りゆく京の町を憂いて、「仁丹の町名表示板の付いた町屋」の展示会を個人で催しました。下記の文はその時の案内文です。懐かしく引っ張り出してみました。

温故知新 於: 烏丸公共地下道 ストリート・ギャラリー

街で人々の下駄の音を聞くことができなくなって久しい。舞妓さんや坊さんは別として。下駄にかわって犬の爪の音がカシャカシャと耳につく。京の道も舗装され土の道がすっかりなくなってしまった。

市電は姿を消し、鴨川沿いに走る京阪電車が地下に潜り、今、地下鉄東西線の完成は秒読みの段階。

京の景観を損なうと大揺れだったホテルも完成。舞台は移り、超高層建築・京都駅の工事に拍車が掛かっている。

好むと好まざるにかかわらず、京の佇まいは「静の町」から「動の町」にかわりつつある。

この京の町の移ろいだけでなく、人々の地道な暮らしをも、巷の説によると古いものは大正の初めから、ずっと何も言わずに見守ってきた「仁丹」の町名表示板。

もし彼らに「京の町」の行く末を尋ねることができたら、きっと「京」の歩むべき正しい道を教えてくれそうな、ふと、そんな気がして。

平成8年11月 井幡 松亭 書

立花 滋 写真

その後、縁があって、私と同じように仁丹町名表示板に魅了された仲間が集い、2010(平成22)年に「京都仁丹樂會」が発足しました。その経緯は当會ブログの「京都仁丹樂會とは」もご覧ください。

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

「町家」の減少に比例して仁丹町名表示板も半減してしまいました。行政がいろいろ町家の保存法を考え、「京の姿」を一日も長く繋ぎ留めようとしているのと並行して、私たちも「仁丹町名表示板」を一企業の宣伝物と捉えずに、一世紀近くに亘り「京」の道案内をしてきたという功績を称え、「京都の文化財」にしたいと考えています。

京都仁丹樂會 滋ちゃん

続きを読む

2017年03月16日

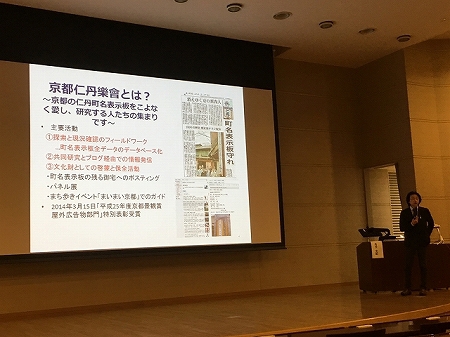

大正イマジュリィ学会での報告

3月11日~12日の2日間、立命館大学で開催された「大正イマジュリィ学会」の第14回全国大会で、仁丹の町名表示板に関する報告をしてきました!

そもそも「大正イマジュリィ学会」って?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

この学会は、大正時代を中心とする20世紀初頭の「イマジュリィ(イメージ図像を指すフランス語で、挿絵・ポスター・絵はがき・広告・漫画・写真など大衆的な図像の総称)」を切り口に、さまざまな視点から関心を持つ人たちが意見交換や研究成果の発表などを行っているところです。こちらの学会HPもご覧ください。

今年度の全国大会でも、1915年(大正4年)11月に京都で大々的に執り行われた大正大礼の際のイルミネーションと人々の奉祝踊であったり、戦前の雑誌『野球界』『少年倶楽部』『少女俱楽部』の分析であったり、東京を拠点に活躍した石版画の画工の分析であったり、様々な展覧会の絵葉書などでおなじみの美術出版社「便利堂」の方もお招きした「複製」をめぐるシンポジウムであったり、さまざまな視点からの報告がなされました。

会場の立命館大学創思館は、数十年前の立命館衣笠キャンパスを御存じの方ならおなじみの「中央グラウンド」跡に建てられたものです。このあたりには昭和23年から40年代初頭まで「立命館衣笠球場」がありました(立命館 史資料センターHP)。現在でもキャンパス周辺の電柱で「衣笠球場」というプレートを見ることができます。ご関心のある方は探されてみてもいいかもしれませんね。なお、キャンパスの名がつく「衣笠」に始まる町名表示板も、かつては設置されていたようですが、残念ながら現存するものはありません。大学周辺の町名表示板も同様に、年々姿を消しつつあります。

さて、報告させて頂いた内容は、京都・東京・滋賀などでの設置状況の紹介や、これまでブログでもご紹介してきた仁丹樂會での研究成果をベースにしたもので、御来場の皆さんにはたいへん興味深く聞いていただくことができたようです。最後のスライドで強調したのは、100年近い時を経て、奇跡的に京都市内にはたくさんの町名表示板が残されているがその数は年々減少の途にあること、これらは戦前の森下仁丹の広告戦略や当時の京都の歴史を考えるうえで大変貴重な資料であるだけでなく、今日でも「現役の道案内役」として京都のまちで活躍していることに極めて価値がある、ということです。

新年のご挨拶からこの記事を書くまでの間にも、残念ながら、町家の建て替えに伴う消滅や、ある日忽然と町名表示板だけが姿を消してしまった事例など、いくつか残念なニュースも樂會に届いております。改めてブログをご覧の皆さんには、仁丹の町名表示板は、設置されているその場所にあり続けるからこそ価値があるものだということを御理解いただき、今後も道案内役を果たし続けられるよう、大切に見守っていただければ幸いです。

そもそも「大正イマジュリィ学会」って?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

この学会は、大正時代を中心とする20世紀初頭の「イマジュリィ(イメージ図像を指すフランス語で、挿絵・ポスター・絵はがき・広告・漫画・写真など大衆的な図像の総称)」を切り口に、さまざまな視点から関心を持つ人たちが意見交換や研究成果の発表などを行っているところです。こちらの学会HPもご覧ください。

今年度の全国大会でも、1915年(大正4年)11月に京都で大々的に執り行われた大正大礼の際のイルミネーションと人々の奉祝踊であったり、戦前の雑誌『野球界』『少年倶楽部』『少女俱楽部』の分析であったり、東京を拠点に活躍した石版画の画工の分析であったり、様々な展覧会の絵葉書などでおなじみの美術出版社「便利堂」の方もお招きした「複製」をめぐるシンポジウムであったり、さまざまな視点からの報告がなされました。

会場の立命館大学創思館は、数十年前の立命館衣笠キャンパスを御存じの方ならおなじみの「中央グラウンド」跡に建てられたものです。このあたりには昭和23年から40年代初頭まで「立命館衣笠球場」がありました(立命館 史資料センターHP)。現在でもキャンパス周辺の電柱で「衣笠球場」というプレートを見ることができます。ご関心のある方は探されてみてもいいかもしれませんね。なお、キャンパスの名がつく「衣笠」に始まる町名表示板も、かつては設置されていたようですが、残念ながら現存するものはありません。大学周辺の町名表示板も同様に、年々姿を消しつつあります。

さて、報告させて頂いた内容は、京都・東京・滋賀などでの設置状況の紹介や、これまでブログでもご紹介してきた仁丹樂會での研究成果をベースにしたもので、御来場の皆さんにはたいへん興味深く聞いていただくことができたようです。最後のスライドで強調したのは、100年近い時を経て、奇跡的に京都市内にはたくさんの町名表示板が残されているがその数は年々減少の途にあること、これらは戦前の森下仁丹の広告戦略や当時の京都の歴史を考えるうえで大変貴重な資料であるだけでなく、今日でも「現役の道案内役」として京都のまちで活躍していることに極めて価値がある、ということです。

新年のご挨拶からこの記事を書くまでの間にも、残念ながら、町家の建て替えに伴う消滅や、ある日忽然と町名表示板だけが姿を消してしまった事例など、いくつか残念なニュースも樂會に届いております。改めてブログをご覧の皆さんには、仁丹の町名表示板は、設置されているその場所にあり続けるからこそ価値があるものだということを御理解いただき、今後も道案内役を果たし続けられるよう、大切に見守っていただければ幸いです。

京都仁丹樂會 idecchi

2016年09月04日

水谷憲司さんの撮影データ

『京都・もう一つの町名史』 という書籍をご存知でしょうか? おそらく、京都の仁丹町名表示板のみを取り扱った初めてのものだと思います。いくつかの表示板にまつわる思い出、疑問、推理などが綴られ、誰しも同じ思いを抱くものだと頷きます。筆者は、水谷憲司さん。平成7年(1995年)に出版され今はすでに絶版となっていますが、京都市右京中央図書館や京都府立総合資料館などで見ることはできます。

京都の仁丹町名表示板に関心を持つ方はかなり以前からおられるものですが、1995年当時は現在ほど仁丹町名表示板に関するネット情報は盛んではなく、仲間がどこにいるのかも分からないような、いわば各々がスタンドアローンの時代でした。京都仁丹樂會の代表立花滋も同じ時代に精力的に活動を繰り広げていた一人でしたが、水谷さんとは一度電話で話をしたことがあったものの、お互いの情報交換までには至りませんでした。

さて、この水谷さん、残念ながら今年の1月に他界されました。ご冥福をお祈りいたします。そして、そのご遺族の方より、水谷さんが生前撮影された仁丹町名表示板の写真を何か有効活用する方法はないだろうかと、当會に相談を寄せられました。

同書籍の巻末には、文字情報だけではありますが、水谷さんが発見なさった仁丹町名表示板の一覧表が収録されています。その数、ざっと1,200です。一方当會の立花代表も同時代にほぼ1,200程度を把握していました。さらに、その後、他の會員のデータも加わったので、磐石のデータベースが構築できていると思っていました。したがって、有効活用の方法は正直あまり思い浮かぶものではありませんでした。

しかし、全く同じ住所表記が何枚あっても不思議でないのがこの世界。文字情報ではなく、一度、私達のデータベースと画像で見比べたら、もしかしたら何枚か初めてのものが見つかるのではないかと、會員それぞれ手分けをして精査することになったのです。かなりの労力を要しましたが、一方で水谷さんの熱意もひしひしと伝わってくる作業となりました。

さて、その作業結果はと言うと、意外や意外、当初の見込みとは大違い。私達が把握していなかった新たな仁丹町名表示板が何と139枚も出現したのです。これは一体どういうことなのでしょうか? 原因は、水谷さんが見つけて立花が見つけていなかったもの、その逆に立花が見つけていて水谷さんが見つけておられなかったものが、ほぼ同数あったということだったのです。中には、後ろを振り返ったらあったのに!この道を入っていたらあったのに!というようなお互いに惜しいケースもありました。仁丹探しの奥深さを改めて思い知らされました。

このような訳で、とにかく私達の知らなかった新たな139枚が存在していたことが確認できましたので、データベースに加えさせていただきました。資料のご提供、本当にありがとうございました。感謝いたします。

したがって、 先日、「仁丹町名表示板 今、何枚? 」で発表した数値に、その後の変化を反映させ、さらに水谷さんの今回のデータも加えた結果、最新データ数は次のようなものになりました。

現存数 ・・・ 675枚

消滅数 ・・・ 680枚

埋蔵数 ・・・ 190枚 (2016.9.4現在)

水谷さんの今回のデータ139枚については、今はその場所に存在していませんので、「埋蔵」されていることが明らかとなった1枚を除き、すべて「消滅」区分にとりあえず加えました。もしかしたら他にも「埋蔵」があるのかもしれませんが。また、新たに出現した139枚の中から、何か新しい発見もしくは考察が生まれるかもしれません。次はその分析も行ってみたいと思います。

1995.10 永田書房/発行

京都の仁丹町名表示板に関心を持つ方はかなり以前からおられるものですが、1995年当時は現在ほど仁丹町名表示板に関するネット情報は盛んではなく、仲間がどこにいるのかも分からないような、いわば各々がスタンドアローンの時代でした。京都仁丹樂會の代表立花滋も同じ時代に精力的に活動を繰り広げていた一人でしたが、水谷さんとは一度電話で話をしたことがあったものの、お互いの情報交換までには至りませんでした。

さて、この水谷さん、残念ながら今年の1月に他界されました。ご冥福をお祈りいたします。そして、そのご遺族の方より、水谷さんが生前撮影された仁丹町名表示板の写真を何か有効活用する方法はないだろうかと、当會に相談を寄せられました。

同書籍の巻末には、文字情報だけではありますが、水谷さんが発見なさった仁丹町名表示板の一覧表が収録されています。その数、ざっと1,200です。一方当會の立花代表も同時代にほぼ1,200程度を把握していました。さらに、その後、他の會員のデータも加わったので、磐石のデータベースが構築できていると思っていました。したがって、有効活用の方法は正直あまり思い浮かぶものではありませんでした。

しかし、全く同じ住所表記が何枚あっても不思議でないのがこの世界。文字情報ではなく、一度、私達のデータベースと画像で見比べたら、もしかしたら何枚か初めてのものが見つかるのではないかと、會員それぞれ手分けをして精査することになったのです。かなりの労力を要しましたが、一方で水谷さんの熱意もひしひしと伝わってくる作業となりました。

※ ※ ※

さて、その作業結果はと言うと、意外や意外、当初の見込みとは大違い。私達が把握していなかった新たな仁丹町名表示板が何と139枚も出現したのです。これは一体どういうことなのでしょうか? 原因は、水谷さんが見つけて立花が見つけていなかったもの、その逆に立花が見つけていて水谷さんが見つけておられなかったものが、ほぼ同数あったということだったのです。中には、後ろを振り返ったらあったのに!この道を入っていたらあったのに!というようなお互いに惜しいケースもありました。仁丹探しの奥深さを改めて思い知らされました。

このような訳で、とにかく私達の知らなかった新たな139枚が存在していたことが確認できましたので、データベースに加えさせていただきました。資料のご提供、本当にありがとうございました。感謝いたします。

※ ※ ※

したがって、 先日、「仁丹町名表示板 今、何枚? 」で発表した数値に、その後の変化を反映させ、さらに水谷さんの今回のデータも加えた結果、最新データ数は次のようなものになりました。

現存数 ・・・ 675枚

消滅数 ・・・ 680枚

埋蔵数 ・・・ 190枚 (2016.9.4現在)

水谷さんの今回のデータ139枚については、今はその場所に存在していませんので、「埋蔵」されていることが明らかとなった1枚を除き、すべて「消滅」区分にとりあえず加えました。もしかしたら他にも「埋蔵」があるのかもしれませんが。また、新たに出現した139枚の中から、何か新しい発見もしくは考察が生まれるかもしれません。次はその分析も行ってみたいと思います。

~京都仁丹樂會~

タグ :水谷憲司京都・もう一つの町名史