2021年11月01日

琺瑯仁丹 設置時期再考1

琺瑯仁丹 設置時期の再考(1)

~仮説の弱点~

京都市の仁丹町名表示板には木製と琺瑯製があり、それぞれ木製仁丹、琺瑯仁丹と私たちは呼んでいます。前回の木製仁丹に続き、今回は琺瑯仁丹の設置開始時期の再検討です。

5回に分けてご紹介します。

当ブログでは、琺瑯仁丹の設置開始時期を大正13~15年頃をイメージして大正末期であると説明してきました。

しかし、そもそもは昭和初期だと考えていたのです。

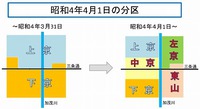

理由は、琺瑯仁丹に使用されている商標が森下仁丹株式会社の社史によると昭和2年5月からのものであること、そして上京区と下京区の二区時代に設置されたのが明らかなので昭和4年4月1日※よりも前であること、からでした。ちょうどその頃、京都市では昭和の御大典があり、同時に記念大博覧会も開催され、京都市は一躍日本の表舞台になったのです。広告の一大チャンスでもあります。

※上京区と下京区しかなかったのが、昭和4年4月1日、細分化されて5つの区になりました

ところが、こう考えるには不都合な資料が出現したのです。それは大正14年2月18日撮影とされる、清水産寧坂の写真に紛れもなく琺瑯仁丹が写り込んでいたからなのです。これをどう捉えるべきか、途方にくれました。ただし、この写真、昭和47年に発行された写真集の中の1枚であり、撮影日はそのキャプションに過ぎません。厳しい見方ですが、少なくとも昭和47年よりも以前の写真であることは証明できますが、撮影日が大正時代であることを絶対的に正しいと担保するものがありませんでした。でも、否定する根拠ももちろんありませんでした。とりあえず、先の仮説は保留状態となりました。

その後、大正時代の新聞広告にすでに昭和2年の商標が使用されていることを発見。当時の商標に対する取り扱いはこんなものかとなります。

また、琺瑯看板の普及が大正10年以降であることも分かり、大正14年の写真に写っていても不思議はないことも分かりました。

最後に、木製仁丹を市内全域に設置したのになぜ琺瑯で設置し直すのかとの疑問についても、明治44年の広告物取締法の関係で劣化した看板を放置しておけないことを知り、それがためメンテナンスフリーの琺瑯に切り替える理由があったのではとなりました。

いずれも、大正14年撮影とされる写真に琺瑯仁丹が写っていることを補強することになり、その撮影日に特段の疑問を抱かなくなりました。

こういった経過から、琺瑯仁丹は大正末期から設置され始めたという説明になったのです。時系列的にも、理由からも矛盾のない仮説が誕生したわけです。

しかし、正直なところ、どうもすっきりしない気持ちもありました。それは、もし、例の産寧坂の写真の撮影日が間違っていたらということです。もし、大正ではなくて昭和だったらと考えると、仮説は足元から崩れ去ってしまいます。このアキレス腱を克服する必要を感じていました。

では、何をしたらよいのか? それは大正時代に撮影されたことに疑いようのない他の写真を1枚でも発見することです。大正時代に琺瑯仁丹が存在しなかったことを証明するよりも、あったということを証明する方が遥かに簡単です。写真を1枚でも発見したらよいのですから。

~つづく~

~shimo-chan~

<過去の関連記事> それぞれリンクしています

2012/04/08

2012/04/14

2012/04/21

2012/04/27

2012/05/19

2012/05/20

Posted by 京都仁丹樂會 at 15:35│Comments(0)

│設置時期