2013年10月06日

六条通 3/3 ~仁丹町名表示板に見る近代史~

六条通を西から東へと進み、烏丸通までやって来ました。

もうここで途切れて終わりかと言った雰囲気になるのですが、7,8mほど南へとシフトしてさらに東へと続きます。と同時に、ここにきてようやくその存在を誇示するかのように道路標識も登場しました。

六条通は烏丸通をはさんでガラッとその表情を変えるのです。

次の写真 ↓ の中央の狭い通りが、今まで進んできた六条通です。烏丸通から西を向いた光景です。

そして、この写真 ↓ がこれから進もうとする六条通です。烏丸通から東を向いた光景です。

もう今までの情緒たっぷりの六条通ではありません。つまりは建物疎開の跡地なのです。

正面の白い建物のすぐ手前が南北の東洞院通です。

現在の六条通は東洞院通に出ると、南へ数メートルほどシフトして、さらに東進します。

さて、烏丸通を越えて東洞院通まで進んでみました。するとこんな感じです。

手前の黄色いラインで印を付けたのが現在の六条通。

一方、かつての六条通は赤いラインで示したように東洞院を介して北側へと段違いになっていたのです。

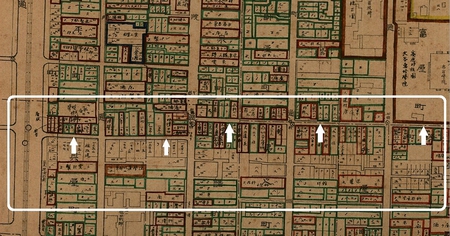

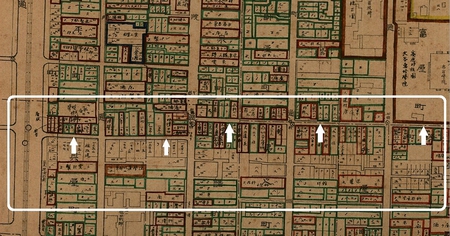

その様子は、京都市明細図が一目瞭然で説明してくれています。

白い囲みの中を注目してください。

白の ↑ で示した通りがかつての六条通です。緑や赤で着色されているのが戦後も残った家屋。そして、白い囲みの中央を横断する着色されていない帯状の部分が建物疎開の跡であり、黒い線のまま残っているのが撤去されてしまった家屋です。

地図の画像をクリックすると京都市明細図の該当場所にリンクしますので、拡大してじっくり見ていただけます。

さて、東洞院通を少し上がり、かつての六条通を進むことにします。すると再び風情のある通りに戻りました。

そして、ありました。ここにも六条通を冠した力強いタッチの仁丹が1枚。

門扉に、ここが元祖六条通と言わんばかりに残されていました。いいですねぇ。このような形で大切にされて残るのも。郷土心のひとつの現れに見えます。

さらに応援するかのように、電柱にも「六条通」のプレートが設置されていました。

それでは、今現在の六条通の電柱にはどのようなプレートが付いているのでしょうか? 気になったので、見に行ってみました。

すると「新六条」となっており、あちらが本家ですとあっさり認めているのでありました。

再び、本家六条通に復帰し、間之町通を越え、高倉通へとやってきました。左手には明細図にも載っていた高倉幼稚園があります。

高倉を越えてさらに六条通を東へと進みます。なんだか行き止まり?といった雰囲気になります。

電柱のプレートは引き続き六条通となっています。

行き止まりに見えた六条通は、そのまま通り抜けができて、南北を斜めに伸びた富小路通、すなわちかつての下寺町通へと出ることができました。

富小路通に出ると、右を見ても左を見ても、六条通の続きらしい通りは見当たりません。

南北にシフトを繰り返して続いてきた六条通ももはやこれまでと言った光景です。

六条通のもうひとつの呼称であった魚棚通が、ここ富小路通を東の端としていたことに納得です。

でも、昭和3年の京都市告示第252号では、この魚棚通とさらに ”市姫通” も加えて六条通にしてしまいました。市姫通とは市比売神社前の通りのことなのでしょう。それなら、この富小路通を今度は北へ数十メートル行ったところです。

その場所が、ここ ↓ です。東側に道が開け、正面は河原町通に当たります。そのすぐ手前には右手に市比売神社があり、左手に1/3で紹介しました六条通を冠した仁丹が2枚あります。

ここを六条通の延長とするのはいささか無理があるようですが、2枚の仁丹のみならずライオンズクラブさんの表示板も賛同していました。この界隈では告示第252号のまま元祖六条通が今も生き続けているようです。

そして、いよいよ市比売神社へと辿り着き、河原町通に出たところで今回のミニトリップは終了です。

ところで、告示第252号では六条通の起点を”梅湊町”としていましたので、河原町を越えた地点までを指していたようです。

その貴重な様子を滋ちゃんが記録しておられました。次の写真 ↓ です。

以上、ひとまち交流館の前にあって現在の六条通に面しているにも関わらず”上ノ口上ル”となっている仁丹、なんとなく不自然な広さの六条通、市比売神社の前にある六条通を冠した仁丹などから疑問を持った六条通でしたが、結局、仁丹町名表示板の導きによって、戦前の京都のまちの形が分かりました。これもまた、仁丹町名表示板が京都の近代史を教えてくれる好例ではないでしょうか。

~おわり~

もうここで途切れて終わりかと言った雰囲気になるのですが、7,8mほど南へとシフトしてさらに東へと続きます。と同時に、ここにきてようやくその存在を誇示するかのように道路標識も登場しました。

六条通は烏丸通をはさんでガラッとその表情を変えるのです。

次の写真 ↓ の中央の狭い通りが、今まで進んできた六条通です。烏丸通から西を向いた光景です。

そして、この写真 ↓ がこれから進もうとする六条通です。烏丸通から東を向いた光景です。

もう今までの情緒たっぷりの六条通ではありません。つまりは建物疎開の跡地なのです。

正面の白い建物のすぐ手前が南北の東洞院通です。

現在の六条通は東洞院通に出ると、南へ数メートルほどシフトして、さらに東進します。

※ ※ ※

さて、烏丸通を越えて東洞院通まで進んでみました。するとこんな感じです。

手前の黄色いラインで印を付けたのが現在の六条通。

一方、かつての六条通は赤いラインで示したように東洞院を介して北側へと段違いになっていたのです。

その様子は、京都市明細図が一目瞭然で説明してくれています。

~京都市明細図SE05より 地図をクリックすると現物にリンクします~

白い囲みの中を注目してください。

白の ↑ で示した通りがかつての六条通です。緑や赤で着色されているのが戦後も残った家屋。そして、白い囲みの中央を横断する着色されていない帯状の部分が建物疎開の跡であり、黒い線のまま残っているのが撤去されてしまった家屋です。

地図の画像をクリックすると京都市明細図の該当場所にリンクしますので、拡大してじっくり見ていただけます。

※ ※ ※

さて、東洞院通を少し上がり、かつての六条通を進むことにします。すると再び風情のある通りに戻りました。

そして、ありました。ここにも六条通を冠した力強いタッチの仁丹が1枚。

六條通間ノ町西入塗師屋町

門扉に、ここが元祖六条通と言わんばかりに残されていました。いいですねぇ。このような形で大切にされて残るのも。郷土心のひとつの現れに見えます。

さらに応援するかのように、電柱にも「六条通」のプレートが設置されていました。

それでは、今現在の六条通の電柱にはどのようなプレートが付いているのでしょうか? 気になったので、見に行ってみました。

すると「新六条」となっており、あちらが本家ですとあっさり認めているのでありました。

※ ※ ※

再び、本家六条通に復帰し、間之町通を越え、高倉通へとやってきました。左手には明細図にも載っていた高倉幼稚園があります。

高倉を越えてさらに六条通を東へと進みます。なんだか行き止まり?といった雰囲気になります。

電柱のプレートは引き続き六条通となっています。

行き止まりに見えた六条通は、そのまま通り抜けができて、南北を斜めに伸びた富小路通、すなわちかつての下寺町通へと出ることができました。

※ ※ ※

富小路通に出ると、右を見ても左を見ても、六条通の続きらしい通りは見当たりません。

南北にシフトを繰り返して続いてきた六条通ももはやこれまでと言った光景です。

六条通のもうひとつの呼称であった魚棚通が、ここ富小路通を東の端としていたことに納得です。

でも、昭和3年の京都市告示第252号では、この魚棚通とさらに ”市姫通” も加えて六条通にしてしまいました。市姫通とは市比売神社前の通りのことなのでしょう。それなら、この富小路通を今度は北へ数十メートル行ったところです。

その場所が、ここ ↓ です。東側に道が開け、正面は河原町通に当たります。そのすぐ手前には右手に市比売神社があり、左手に1/3で紹介しました六条通を冠した仁丹が2枚あります。

ここを六条通の延長とするのはいささか無理があるようですが、2枚の仁丹のみならずライオンズクラブさんの表示板も賛同していました。この界隈では告示第252号のまま元祖六条通が今も生き続けているようです。

そして、いよいよ市比売神社へと辿り着き、河原町通に出たところで今回のミニトリップは終了です。

※ ※ ※

ところで、告示第252号では六条通の起点を”梅湊町”としていましたので、河原町を越えた地点までを指していたようです。

その貴重な様子を滋ちゃんが記録しておられました。次の写真 ↓ です。

六條通河原町東入平居町

以上、ひとまち交流館の前にあって現在の六条通に面しているにも関わらず”上ノ口上ル”となっている仁丹、なんとなく不自然な広さの六条通、市比売神社の前にある六条通を冠した仁丹などから疑問を持った六条通でしたが、結局、仁丹町名表示板の導きによって、戦前の京都のまちの形が分かりました。これもまた、仁丹町名表示板が京都の近代史を教えてくれる好例ではないでしょうか。

~おわり~

京都仁丹樂會 shimo-chan

Posted by 京都仁丹樂會 at 11:10│Comments(0)

│仁丹に見る近代史