2014年01月18日

智恵光院通(1/4) ~仁丹町名表示板に見る近代史~

この仁丹町名表示板は、昨夏、佐々木酒造さんの酒蔵に設置させていただいたものです。

その時の詳細は「佐々木酒造さんに仁丹町名表示板設置!」 をご覧ください。

↑ リンクしています

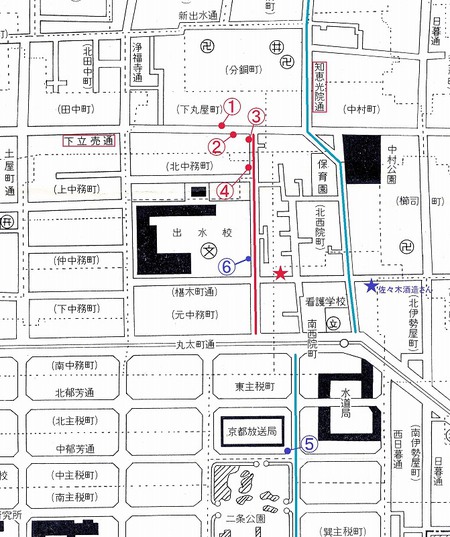

そして、その場所は、次の地図の★印のポイントです。確かに「椹木町通智恵光院東入」の場所に合致しています。しかし、実は、この仁丹は元々は★印のポイントにあったものでした。

【地図 1】

~「出水校百年史」掲載の地図を加工~

★印のところにあった頃の写真が、次のものです。現在で言うところの椹木町通智恵光院西入の場所から、東方に向かっての光景で、白い矢印の箇所にこの仁丹が設置されていました。ですから、表記が間違っているのか、それとも設置場所が移動したとばかり思っていました。

ところが、“智恵光院通の位置が変わったのではないか?”という、まっちゃさんからのご指摘がありました。確かに智恵光院通は広く、しかも中村公園の前で斜めにシフトしているあたり、京都の通りとしては不自然です。これは建物疎開などと関連していそうです。そこで調べたところ、まっちゃさんのおっしゃるとおりであることが分かりました。

※ ※ ※

先の地図1において、水色のラインが現在で言うところの智恵光院通ですが、これと並行する赤いラインの通りが智恵光院通と呼ばれていた時期があったのです。

これについては、①~④の4枚もの仁丹町名表示板が訴えていたことに早く気付くべきでした。いずれも赤いラインが智恵光院通でないと説明が付かない表記です。とりわけ、③と④はまさに赤いラインの通りに面して設置されていたものなのですから。

ちなみに、①と③は現存していますが、②と④は十数年前に当会会員の滋ちゃんが記録したもので現存はしていません。

※ ※ ※

さて、この付近の変遷を調べてみました。

先ず、智恵光院通はそもそも明治になるまでは北端を寺之内通、南端を下立売通とする区間の通りでしかありませんでした。したがって、赤いラインの通りも、また中村公園の横の斜めの通りも存在していませんでした。

当時のイメージは、日文研の所蔵地図データベースにある次の「大正最近実測京都市新地図」がよく表しているのではないかと思います。

【地図 2】

~「大正最近実測京都市新地図 大正2年(1913年)より~

地図をクリックすると日文研の当該データベースにリンクします

ただし、この地図は大正2年発行のもので、明治初期のものではありません。でも、着目しているエリアが明治時代の変化をほとんど補足しておらず、今回の説明には便利なのであくまでも参考として取り上げました。

青のラインで囲んだところがその着目のエリアです。

現在で言えば、二条城北小学校、すなわち元々の出水小学校などがあるエリアで、内側には通りは何もなく、東は日暮通、西は浄福寺通、北は下立売通、南は丸太町通となっています。

そして、北から延びてきた智恵光院通は下立売通でピタリと止まっています。

これが明治当初のこのエリアの姿だったはずです。

また、緑のラインで囲んだところが、地図1における①~④の仁丹が集中して設置されているエリアです。

地図2の青のライン内が地図1で示されるような現状へと移り変わっていく様子は、「出水校百年史」(1969年出水校百年史編纂専門委員会発行)に次のように分かりやすく解説されていました。

『智恵光院通

北は北大路通より南は竹屋町通まで。もと南は下立売通までであったが、明治8年(1875)中務町ができたとき丸太町通まで開通し、さらに昭和4年(1929)竹屋町通まで開通した。但し現在では戦時中に開通した西院町の新道の方を智恵光院通とよんでいる。』

以降、下立売通に基軸を置いて各町について解説され、中務町については次のような説明がされています。

『中務町

下立売通下ル出水校周辺をいう。町名は大内裏の中務省・陰陽寮の旧地によるものです。中世は聚楽第の附属地でしたが、のちに徳川幕府の用地となり、明治維新までは所司代下屋敷があったことはさきに述べた通りです。明治3年(1870)地は官に収め、その後民間に払い下げ、同8年(1875)中務町としました。』

また、椹木町通については、

『椹木町通

東は烏丸通りより西は千本通まで。平安京中御門大路にあたり、一つに待賢門通ともいわれた。もと日暮通まででしたが、明治37年(1904)出水校の移転によって千本通まで開通しました。』

と言うことで、地図1における南北の赤いラインの通りは明治8年に生まれ、やや西へシフトするものの、智恵光院通の延長という位置づけが与えられたのでしょう。その後明治37年には東西の椹木町通が開通し、東西がつながったようです。

※ ※ ※

次の写真がその赤いラインで示した旧智恵光院通の現状です。と同時に仁丹町名表示板が設置された当時の智恵光院通です。

↓ 下立売通を東から西へ望む 右側が山中油店さん

↓ 旧智恵光院通を下立売通から南を望む

↓ 旧智恵光院通を丸太町通から北を望む

そして、昭和4年に竹屋町通まで開通したとあるのは、大礼記念博覧会の西会場跡の区画整理により誕生したという意味でしょう。

でも、現在の智恵光院通とは連続性がないので、丸太町~竹屋町間についてはいまひとつイメージが薄いのではと思いますが、確かに地図1の⑤の場所には次のような町名表示がありました。

※ ※ ※

一方、建物疎開については、『建設行政のあゆみ 京都市建設局小史』の別添地図「建物疎開跡地利用計画図」で確認できました。

【地図3】

中央の緑色の部分が現在の中村公園です。赤で記された部分が建物疎開の跡地を道路として使用したことを意味し、ちょうど中村公園の西側が斜めに走っており、現在目の前で見ている次の写真の光景に合致するようになります。

以上が、中村公園近辺の明治維新と第二次世界大戦との影響が混在したまちの姿の移り変わりでした。これも仁丹町名表示板が教えてくれた、京都の近代史ではないでしょうか。

※ ※ ※

なお、余談となりますが、旧出水小学校の横で、こんな ↓ 面白い住所表示を見つけました。

場所は地図1における⑥のポイントです。

例の如く京都市広報板です。唖然としました。

⑥のポイントを正しく表記するならばこうなるでしょう。

丸太町通を使うならば ・・・ 丸太町通智恵光院西入上る中務町

智恵光院通を使うならば ・・・ 智恵光院通丸太町上る西入上る中務町

椹木町通を使うならば ・・・ 椹木町通智恵光院西入上る中務町

丸太町通と椹木町通との組み合わせはあり得ませんよね。

もし、旧智恵光院通という表現ができるのであれば、"旧智恵光院通椹木町上る中務町"と最もシンプルな表現となります。

※ ※ ※

以上が智恵光院通の第1回でした。4回に分けて紹介させていただきます。以降は下立売通以北の探索です。

すでにお気づきかもしれませんが、智恵光院通の北端は元々は寺之内通だったのが現在では北大路通となっています。このあたり、仁丹町名表示板がどのようになっているか興味のあるところです。

~京都仁丹樂會 shimo-chan~

Posted by 京都仁丹樂會 at 17:33│Comments(3)

│仁丹に見る近代史

この記事へのコメント

調査ありがとうございます。

まさか、私の一言でここまで話が大きくなるとは思いませんでした。

智恵光院通の丸太町以南は確かに影が薄いですね。この記事を読んで、改めて竹屋町まであるという実感がわきました。

まさか、私の一言でここまで話が大きくなるとは思いませんでした。

智恵光院通の丸太町以南は確かに影が薄いですね。この記事を読んで、改めて竹屋町まであるという実感がわきました。

Posted by まっちゃ at 2014年01月22日 10:13

まっちゃさん、こちらこそありがとうございました。

>智恵光院通の丸太町以南は確かに影が薄いですね。この記事を読んで、改めて竹屋町まであるという実感がわきました。

そう言えば、NHKラジオなどで京都放送局の宛名を”智恵光院丸太町下る”ってよく言っていたような気がします。

何も気を留めていませんでしたが。

>智恵光院通の丸太町以南は確かに影が薄いですね。この記事を読んで、改めて竹屋町まであるという実感がわきました。

そう言えば、NHKラジオなどで京都放送局の宛名を”智恵光院丸太町下る”ってよく言っていたような気がします。

何も気を留めていませんでしたが。

Posted by shimo-chan at 2014年01月25日 10:26

智恵光院通の探索、前編後編の2回に分けてご紹介するつもりでしたが、長くなりそうなので、合計4回に分けさせていただきます。

続きは今しばらくお待ちくださいませ。

~京都仁丹樂會 shimo-chan~

続きは今しばらくお待ちくださいませ。

~京都仁丹樂會 shimo-chan~

Posted by 京都仁丹樂會 at 2014年02月09日 21:08

at 2014年02月09日 21:08

at 2014年02月09日 21:08

at 2014年02月09日 21:08