2016年05月24日

仁丹と文学散歩 ~その13 正岡 容 ~

仁丹と文学散歩 ~その13 正岡 容 ~

明治大正から昭和への寄席・落語の名人たちの話芸を書き残した正岡容は、その緻密で、かつ変幻自在な運筆から、江戸文芸・江戸芸能のパロディ作家・江戸通として陽気に賛美される反面、その過激な言動から否定的な評価、解釈もまた受けるようです。そのような毀誉褒貶の中で自ら傷つき、放浪し、鬱積した執念を諧謔の閑文字に綴りつづけました。この矛盾する姿が、友好のあった落語家桂米朝のもう一つの顔の上方芸能の学者の源を形成し、俳優小沢昭一の放浪芸の役作りのに連結していきました。昭和18年の随筆集『随筆 寄席風俗』は大正末年の江戸の寄席風景を描いたもので、その中の一編「百面相」には、高座の上で百なまこ(=目かづら)や、ありあわせの小道具を使って多様な人物や生き物の表情やしぐさを滑稽に演じる‘百面相’という座敷芸が登場します。この滑稽技を得意とする芸人松柳亭鶴枝の、飛び跳ね転げまわる姿が、桟敷席の笑いと涙を誘います。

鶴輔からなった今の鶴枝も、しかし、けっして愚昧でもない。第一、楽に時代と一緒に歩いているところに、先代同様の怜悧を感じる。この頃、高座中真っ暗にして紅青いろいろの花火を焚いたりすることも、ますます百まなこ精神からは邪道なわけだが、凝ってあたわざりし思案だとも思えない。この男のでは、 仁丹の広告 が、時代的で妙に好きだ! 兵隊さんの行軍も先代のそれとちがって、もはや新世紀のカーキ色なることが大正味感が感じられていい。近頃、さらにその行軍から想いついて、マラソン競走を同じ段どりでみせている。まだ兵隊ほどこなれないが、いだてんの合方をひかせてやるのなど、いよいよ大正風景で愉快である。

鶴枝が大礼帽に髭の目かづらに変えると、客がすぐに「ああ、あれか」と頷くほど、仁丹の軍人姿は市中の風景に同化していたようです。ただ、軍服を明治期の先代鶴枝のような礼装ではなく、大正になって平時着用として採用されたカーキ色にしたのは現鶴枝の先代を超えたい工夫でした。芸人と聴衆とが掛け合いに興じる大衆寄席の活気の肩越しにも、これから続く、長く、暗い道のりが影を落としています。ライバルで、瓜生岩子の銅像や、らっぱ節の村長の吉原参りを持ち芸にした同じ百面相の福園遊は、今の時代とは縁なき衆生として正岡の同情を買っています。大正末期ですら、もう〝明治は遠く〝になっていたようです。

次回は、木村荘八 を訪ねてみましょう。

京都仁丹樂會 masajin

タグ :正岡 容

2016年05月14日

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~後編~

仁丹町名表示板 京都だけなぜ?

~後編~

京都市の仁丹

前編では各都市の町名部分の凹凸状況をご紹介しましたが、いよいよ我々のメインテーマである京都市の特徴です。見れば見るほどに、いくつもの特徴、新たな疑問が生まれます。

<なぜ? 1> 住所表記に凹凸なし

見た感じでも分かるのですが、住所の黒い文字部分に手を添えても、凹凸は全く感じません。手に触れられるものは極力確かめましたが、感覚的に“高低差”はゼロなのです。この点が他都市のものと歴然とした違いなのです。

ちなみに、凹凸のみならず、触っても“ここからが文字だ”というような明確な感覚の違いを抱くこともまずありませんでした。つまり明らかに摩擦係数が変わるということもないのです。ただ、昭和6年4月に京都市に編入され最初から「左京区」「右京区」の表記となっている“昭和6年組”のひとつ「右京区秋街道町区域」は高低差は感じないものの、まるでサンドペーパーでも触っているかのようにザラザラとしました。もしや“昭和6年組”の特徴かと興味を持ちましたが、その他のものも触った結果、そうでもありませんでした。

また、商標の部分は、他都市と同様に白をベースとして青色・赤色がふっくらと盛り上がっていて、型にそれぞれの色の釉薬を流し込んだのであろうことが伺えます。

京都市の琺瑯製仁丹町名表示板の“高低差”をまとめると、感覚的には青・赤>白・黒 となりますが、次のような破損部分から覗く“断層”を見ると、先ず鉄板があり、その上に白、そしてその白の上に黒や青や赤があることが分かります。

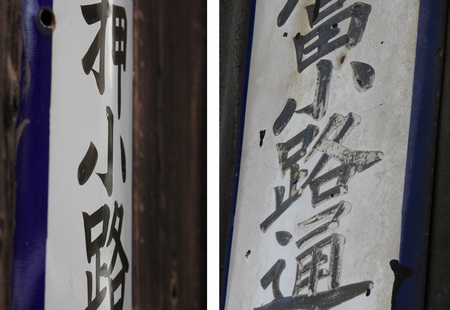

<なぜ? 2> 書道のような書きっぷり

京都のもうひとつの大きな特徴は住所部分が『手書き』としか見えないことです。型を使っていたとは思えません。書道をしたことのある方なら納得していただけるでしょうが、はね、はらい、筆圧の加減などが書道そのものなのです。

しかも、一息で書いているようです。筆の毛、筆の運びまで分かります。何度も塗りたくったような形跡が見られません。線の重なり具合を見ると、書き順も手書きそのものであることが分かります。

一方、平成の復活バージョン第1号として製作された次の仁丹は住所部分をアップで見ると何度もペンキを塗ることで、遠くから見たら書道風に見えるよう描かれています。

この平成復活バージョンや鞆の浦の仁丹町名表示板を手掛けられた八田看板さんに、以前、じっくりとお話しを伺う機会がありました。

先ず京都の琺瑯製仁丹町名表示板を見て、看板制作の立場からどのような印象をお持ちなのか? また、琺瑯の上から文字がスラスラと弾けることなく書けるものなのか? をお尋ねしたところ、あくまでも現在の技から見てという前置きでしたが、次のような大変興味深いことをお聞きできました。

『手書きであり、筆使いが書道そのもの。看板屋のものではない。そもそも看板屋の筆ではあのようには書けない。書道の乗りでサッと書かれていて全体に流れがある。看板の場合は一字一字が独立していて完璧であるが、仁丹の場合は看板屋ならこうするという箇所が多く、字体や空白のバランスなどに不満を抱く。

平成の復活バージョンは、ペンキに硬化剤を混ぜたもので書いたが、筆と墨の組み合せのように書けるものではない。筆に含まれたペンキがどんどん乾いていき、何度もペンキを含ませなければならなかった。鞆の浦のものは紙に書いた手書きの原稿を撮影して型をとったので琺瑯で処理しているのだろう。現在の合成樹脂のペンキでは直接書くことはできないが、昔は黒鉛と植物性のボイル油を混ぜた二液性の塗料を使っていたらしく、それなら書けるのではないか。』

といったものでした。

ちなみに、鞆の浦の文字部分は次のようになっています。白い部分に黒い文字がベタッと一定の肉厚をもって盛られていることが分かります。前編で見たように黒い文字が白の部分に比べて窪んでいるというパターンの逆です。製作工程が一部違うと言えるのかもしれません。

<なぜ? 3> 輝き、ツヤがない

大津市、奈良市、大阪市の黒い文字部分は光を反射するような輝きがあるのですが、京都市のものは基本的にツヤを感じません。まるでツヤ消しタイプの塗料のようです。琺瑯ならば周囲と同様にもっと輝いてもよさそうに思うのですが。これは釉薬の調合の具合なのでしょうか? サッと書いたがための薄さが原因なのでしょうか? それとも単なる経年による劣化なのでしょうか? いずれにしても京都市の特徴のひとつといえます。

輝きを見せる3都市の文字部分(左より順に大津市、奈良市、大阪市)

周囲と比べてツヤを感じない京都市

<なぜ? 4> 濃淡のムラ

さらに一文字一文字を見ていると、一部の個体では、一文字の中でも濃淡にムラがあるものがあります。大津市、奈良市、大阪市のように均一の黒さではないのです。

どうも、筆を止めて抜く箇所で白くなっている傾向が顕著です。これはどのような物理現象なのでしょうか?

<なぜ? 5> 劣化のムラ

90年以上風雨に晒されても丈夫で長持ちと当ブログでも頻繁に言ってはきましたが、確かにほとんどが当てはまるもののごく稀に不思議に劣化したものが見受けられます。

次の仁丹などはまさしく西側半分だけが劣化しているのです。

これ1枚だけなら、西日が原因だと結論付けてしまいそうですが、次の仁丹などは西日が当たる側は劣化せず、逆にそもそも西日が全く当たらない東洞院通側のものがひどく劣化しています。

西日が当たる場所だから、雨がよくかかる場所だから、といわれることもありますが、そのような場所でも美しいものは美しいままですから、どうもそうでもなさそうです。

それどころか、劣化の激しい個体はエリアに関係なく分布しています。

工場でしっかりと琺瑯が焼成されたものとするならば、このような不均一さが不思議でなりません。釉薬の調合に問題があったのでしょうか? 焼成の際の温度や時間に関係しているのでしょうか? 単なる品質管理の問題として片づけられるものなのか、不思議です。

※ ※ ※

黒色で描かれた住所部分も琺瑯である、だから工場で高温で焼成しなければ完成とならない、ということを否定しようとするわけではありませんが、以上の様に、だとすればこれはどう解釈するの?という新たな疑問がいくつか現れました。正直なところどうもすっきりしません。

そもそも、京都市のものだけがなぜ手書きだったのか? なぜ凹凸を感じないのか? すなわち、これらは京都市のものだけが製法が異なっていたということを物語っているのではないのでしょうか? では、なぜなのでしょう? 設置方法を考えるとき、この疑問を解いておきたいところです。

琺瑯看板が普及し始めたのは大正時代の末とされ、京都市の琺瑯製仁丹町名表示板は大正14年~昭和3年頃、伏見市が昭和4年~6年、京都市の市域拡大に伴う“昭和6年組”が昭和6年頃に製作されたと考えられます。そして、戦時中の空白期間を経て、大津市、奈良市、大阪市、八尾市が戦後の全盛期。

こうして順序立てて考えると、現時点で他の例が発見されていないことから、もしかしたら京都市のものは本邦初の琺瑯製町名表示板であった可能性もあります。少なくとも黎明期ではあったでしょう。でも、この時期、すでに右横書きの『たばこ』、鈴木商店時代の『味の素』、コーモリ印の『日本石油』など一般的な琺瑯看板の大量生産はなされており、しかも伏見市が型を使っていることを考えると、京都市においても型を使うという選択肢はあったはずです。にもかかわらず『手書き』となったのはなぜなのでしょうか?

そこで、現時点で分かっていることを組み立てて、次のような空想を楽しみました。もちろん根拠のない全くの想像です。

“琺瑯製町名表示板としての黎明期、とある業者が京都市のものを大量に受注した。しかし、やたらと文字数が多く、フォントの大きさも3、4種類は必要だった。納期もあまり余裕がない。この状況を打開するのが『手書き』だった。従来の木製は手で書いていたのだから、なんだかんだしているよりも手で書けばいいじゃないか、その方が早いじゃないか、と案外あまり悩むこともなく手書き対応となった。”

でも、伏見市は型を使い、その後の“昭和6年組”では再び手書きに戻るという不思議を説明できません。“昭和6年組”は伏見市と同様に数文字の住所表記だからです。京都市は同じ手法で統一という流れだったのか、それとも業者の違いによるものだったのか、これもまた解決したい課題です。そもそも京都市のものがひとつの業者によるものなのか複数の業者によるものなのかも分かっていません。

この空想、今後の新事実判明とともに軌道修正をしながら継続するかもしれませんし、あるいは「なんだ」というような想定外の真相に取って代わられるかもしれません。

※ ※ ※

その昔、琺瑯の釉薬と筆で文字を書く職人さんがいたという話が琺瑯製品に関わる業界の方から出てきました。まだ裏付けは取れていませんが、先輩の技を見て覚えるという職人さんの世界のことなら、記録も残されないまま廃れてしまったが、当時としては当たり前の何らかの技があっても不思議ではありません。

京都市のものだけが持つ前述のような特徴は、何を意味するのか? これらの謎を解くため、今、大正~昭和初期における琺瑯看板の製作技法をはじめとして多方面から調べていますが、なかなか一筋縄ではいきません。

京都仁丹樂會 shimo-chan

タグ :琺瑯

2016年05月12日

仁丹町名表示板 京都だけなぜ? ~前編~

仁丹町名表示板 京都だけなぜ?

~前編~

このような一般的な琺瑯看板は全く同じものを何枚も製作するわけですから、最も合理的な手順で工場で大量生産され、設置先を求めて全国各地へと送り出されたことでしょう。また、製作枚数や送られたエリアは予算や販売戦略に拠ったことでしょう。

しかし、町名表示板となると、事情はかなり違ってきます。個々に異なる町名を入れなければならない、同じものは何枚も要らない(おそらく一桁?)、設置先は限定、といったほとんど注文生産のような世界のはずです。

琺瑯製の仁丹町名表示板は、京都市の他に伏見市(現在は京都市伏見区)、大津市、奈良市、大阪市、八尾市、そして福山市の鞆の浦にあることが確認されていますが、その住所表記の文字部分は京都市のものだけがなぜか特異なのです。どう見ても手書きであり、しかも凹凸を全く感じないのです。

当ブログの 『コペルニクス的転回となるか!?』 で提言されたとおり、今、「リヤカー説」や「工場説」について改めて考え直さなければなりません。そのためには、京都の琺瑯製仁丹町名表示板がどのような材料で、どのような手順で製作されたかを正確に知っておくことが不可欠でしょう。それはすなわち、設置時期となった大正晩年から昭和初期における琺瑯看板の製作技法を知ることから始まるかと思うのですが、それがなかなか難しそうです。

何はともあれ、先ずは京都市と他都市との違いを明らかにするため、各都市の住所表記の部分を詳細に見ていきましょう。

※ ※ ※

伏見市の仁丹

伏見市とはいっても現在の京都市伏見区の一部のことです。伏見市は昭和4年5月1日に誕生し、昭和6年4月1日に京都市に編入されたのでわずか1年11ケ月だけ存在した市です。したがって、伏見市の仁丹町名表示板はその間に製造され設置されたものとなります。

町名部分を手で触ってみると、白い琺瑯をベースとするならば、青い文字部分はその上にぷくっと盛られた形で膨らんでいます。その様子、斜めからのアングルでお分かりいただけるでしょうか?

ちなみに、商標部分の青色も赤色も同様に白の上にありました。

これら“高低差”の関係は、青・赤>白 といったところです。

この順序は次の写真のように、破損部分から覗く“断層”からも分かります。

ところで、町名部分の毛筆体フォントは型が使われているようです。

次の写真をご覧ください。同じ町名の仁丹とメンソレータムですが、町名の文字が両者全く同一のようです。表示板全体のサイズや造りも酷似しているので、おそらくは同じ業者により製作されたものではないでしょうか?

大津市・奈良市・大阪市の仁丹

次に大津市、奈良市、大阪市の仁丹町名表示板です。いずれも白地に、町名部分は黒い文字で、縁取りも黒です。

左より順に 大津市、奈良市、大阪市

町名部分の様子ですが、周辺の白い部分に比べて明らかに窪んでいるのです。周囲の白い部分よりも1mm程度凹なのです。下の写真からもお分かりいただけるかと思いますが、伏見市の凸とは正反対に、これらの都市では凹となっています。

商標の部分はというと、白をベースにして赤の部分は盛り上がり、「仁丹」なる黒い文字は町名と同じく窪んでいました。

これら大津市、奈良市、大阪市における“高低差”は、赤>白>黒 の関係にありました。

ところで、大津市の「膳所網町」なる町名は昭和26年~39年の期間存在しました。大阪市の「南中道町四丁目」は昭和7年~45年の期間存在しましたが、昭和20年に空襲で罹災した一帯であり、さらに大阪市の他のものには昭和26年と刻印された設置許可のプレートも見られます。また、『日常保健に』や『仁丹歯磨』なるコピーはいずれも左横書きであることから、これらの都市の琺瑯製仁丹町名表示板はいずれも戦後の琺瑯看板全盛期のものと考えてよさそうです。

八尾市の仁丹

当ブログでは初めてとなりますが、一応、八尾市にも仁丹町名表示板があります。ただし、ご覧のとおり、趣きは随分と違います。横500mm縦195mmの横長で、大礼服のあの仁丹の商標はありません。

文字の凹凸は、上部7割程度を占める町名部分については白い文字が緑をベースとしたら窪んでいます。下部3割程度を占める広告コーナーは、白をベースとして緑の文字も赤の文字も凸の状態でした。

つまり全体をとおして白色の上に、緑色と赤色が盛られたようになっており、“高低差”は、緑・赤>白 といったところです。

全ての文字が左横書きであること、そして映画の全盛期を思わせるコピーなどから、当然戦後の製作でしょう。

※ ※ ※

鞆の浦については後編でご紹介しますが、そもそも一般的に琺瑯看板の製作時期については戦前の大正末期~昭和初期、戦後の昭和30年代~40年代に集中します。この両者の間には、戦時中の資材不足などによる長い空白期間があります。

ここでご紹介した仁丹町名表示板は、伏見市は戦前組、大津市・奈良市・大阪市・八尾市は戦後組となります。もちろん京都市も戦前組です。長い空白期間と社会情勢の大きな変化を挟んだ、戦前組と戦後組の製法は全く同じだったのでしょうか? 戦前組の京都市は文字部分がフラット、伏見市は凸、戦後組はすべて凹という特徴は、試行錯誤的な時代と製法が確立した時代の違いを示しているのではないかと考えるようになりました。

それでは、私たちのメインテーマである京都のものはどのような特徴を持っているのでしょうか? 後編で詳しく見て行きたいと思います。

~つづく~

京都仁丹樂會 shimo-chan

タグ :琺瑯

2016年05月05日

仁丹と文学散歩 ~その12 海野 十三 ~

仁丹と文学散歩 ~その12 海野 十三 ~

中学時代に図書委員であった北杜夫は、その役割を利用して学校図書館の海野十三の空想科学小説を自ら貸出し、占有していました。また手塚治虫少年も海野に熱狂し、のちに海野のSF感覚を受け継ぎ、それを視覚化した作品を数多く残しました。科学的裏付けを重視する海野の作風は、SFと共に推理探偵小説でも発揮されます。その一つが『電気看板の神経』(昭和5年、博文館)です。カフェ「ネオン」で連続する女給の感電殺人事件。その感電死の真相をネオンが暴露する筋立ては、海野お得意の科学知識を駆使したもので、瞬きする電気看板の恐怖と、科学オンチの電気恐怖症の男の登場という取り合わせが一種の笑いを誘います。

あの電気看板はいつも桃色の線でカフェ・ネオンという文字を画いている。あれは普通の仁丹広告塔のように、点いたり消えたり出来ない式のネオン・サインなのだ。そしてあの電気看板は毎晩、あのようにして点けっぱなしになっている。(中略)。それだのに、けさ方、二時二十分にあの電気看板が、ほんの一秒間ほどパッと消えちまったのだ。そのあとは又元のように点いていたが……。停電なら、外に点っている沢山の電燈も一緒に消えるはずじゃないか。ところが、パッと消えたのはここの電気看板だけさ。二時二十分にふみちゃんが殺される。電気看板がビクリと瞬く――気味がわるいじゃないか。僕は、はっきり言う。あの電気看板には神経があって、人間の殺されるのが判っていたのだ。そして僕にその変事を知らせたのに違いないんだ。」

ここでは仁丹広告塔が、窓から見える街中のさりげない風景として、また、点滅ネオン広告塔の代名詞として登場します。点滅する仁丹広告塔を遠景に据え、消えるはずのない近景のカフェの常灯看板が瞬停したことを、その瞬間に首に電極を当てる残虐で巧妙な殺人の立証に誘引する構成は、いかにも電気技師・海野の面目躍如たる発想です。当時は、機械技術の進歩により、科学技術に楽観的な感想を持つ世相の反面、電気や電波といったものに拒否反応を示す人々も存在しました。海野は科学を妄信するのでなく、峻厳な、非人情な、本当の科学精神を探ろうとしました。作品の随所に科学を活用するものの心得についての意見をさり気なく挿入するのも、子供のままごとのような「科学する心」信者への冷静な皮肉が漂う海野作品の特徴と一つといえるでしょう。

次回は、正岡 容 を訪ねてみましょう。

京都仁丹樂會 masajin

タグ :海野十三